Rennes-le-Château

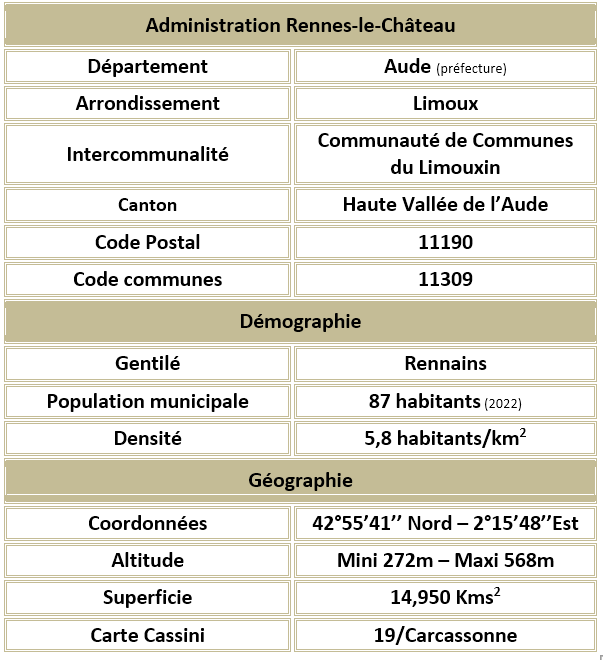

La commune fait partie du Massif des Corbières, un chaos calcaire formant la transition entre le Massif Central et les Pyrénées, en région Occitanie, à 99 kms de Toulouse, à 150 kms de Montpellier et à 45 kms de Carcassonne.

La commune fait partie du Massif des Corbières, un chaos calcaire formant la transition entre le Massif Central et les Pyrénées, en région Occitanie, à 99 kms de Toulouse, à 150 kms de Montpellier et à 45 kms de Carcassonne.

Son territoire relève de l'ancien comté carolingien du Razès, dont l'oppidum, dénommé Rhedae, se trouve à l'emplacement du bourg.

Le bourg central du village, très resserré, essentiellement composé de maisons assez anciennes, est juché sur un piton rocheux dominant la région naturelle du Razès, les vallées de l'Aude et de la Sals, affluent de l'Aude.

Les communes limitrophes sont : Bugarach, Couiza, Espéraza, Granès, Rennes-les-Bains, Saint-Just-et-le-Bézu et Sougraigne.

Toponymie

Le nom du village, ainsi que celui de Rennes-les-Bains voisin, est attesté sous les formes Redae en 1002 ; Redez en 1067 ; Redes en 1070 ; Rezae en 1258 ; Rennas (sans date) ; Rehennes du XVème au XVIème siècle ; Redis, Rénes en 1647.

L'historien Raymond Lizop (1879/1969) fait remonter le pagus carolingien du Razès à une tribu gauloise tributaire des Volques Tectosages, les Redae ou Redonae, dont il trouve la trace dans la toponymie celtique marquée du Razès.

Le-Château s'explique par la présence d'un ouvrage défensif attesté dès le XIème siècle.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : D'azur à la bordure d'or.

Hydrographie

La rivière, la Blanque, traverse la commune en limite avec le territoire de Sougraigne. Elle est un affluent gauche de la Sals ret un sous-affluent de l'Aude.

Quelques ruisseaux : le ruisseau de Couleurs, le ruisseau des Coumeilles, le ruisseau de Fagoustre, le ruisseau des Gascous (ou des Boudous), le ruisseau de la Valdieu.

Tous ces ruisseaux appartiennent au bassin versant de l'Aude, fleuve côtier qui se jette dans le Golfe du Lion (mer Méditerranée), près de Narbonne, ainsi que celui de la Sals.

Histoire

Histoire

Le village fait l'objet d'une occupation importante à la fin du Néolithique (découverte de plusieurs stations chasséennes datant de 4200 à 3500 avant J.-C..

La fondation de l'oppidum de Rennes-le-Château remonte au début de l'Age du Fer (du VIIIème au VIIème siècle avant J.-C.). Il est possible que la tribu celte des Volques Tectosages, dont le foyer se situe dans le Toulousain, soit à l'origine de sa fondation, lui donnant alors le nom de Rhedae en y créant la nouvelle capitale politique de leur territoire qui devient le Pagus Redensis ou Pays de Razès. Plusieurs facteurs détermine vraisemblablement l'implantation d'une agglomération protohistorique sur ce site, à commencer par son emplacement géographique remarquable contrôlant l'important carrefour naturel formé par la confluence de l'Aude et de la Sals ; par sa position de belvédère offrant un panorama découvert sur  360° et la présence d'importants gisements métallifères (cuivre et fer) dans les proches environs (Cardou, Blanchefort) ; et par l'exploitation des sources salées de la Sals. Comme la plupart des oppida, le site est également choisi en raison de critères topographiques : hauteur sommitale relativement plane pourvue de défenses naturelles.

360° et la présence d'importants gisements métallifères (cuivre et fer) dans les proches environs (Cardou, Blanchefort) ; et par l'exploitation des sources salées de la Sals. Comme la plupart des oppida, le site est également choisi en raison de critères topographiques : hauteur sommitale relativement plane pourvue de défenses naturelles.

Durant le Haut Moyen Âge, à l'époque de mon ancêtre l'empereur Charlemagne (747/814, portrait de gauche), le rôle politique de la cité de Rhedae est attesté par un poème de l’évêque Théodulf d’Orléans (755/820), issu d'une Famille de l'aristocratie gothique qui, en 798, envoyé en Septimanie (2) par Charlemagne comme missus dominicus (3) avec Leidrade (745/821), futur archevêque de Lyon, cite le bourg parmi les chefs-lieux des Pagi Audois.

En 1170, Rhedae appartient au comté de Carcassonne, mais le roi d'Aragon, Alphonse II (1157/1196, portrait de droite) qui revendique le Razès, lance une offensive et détruit en partie l'ancienne ville et ses fortifications. Durant cette même période, les Cathares commencent à s'installer et à prêcher dans toute l'Occitanie et notamment dans le Razès.

En 1170, Rhedae appartient au comté de Carcassonne, mais le roi d'Aragon, Alphonse II (1157/1196, portrait de droite) qui revendique le Razès, lance une offensive et détruit en partie l'ancienne ville et ses fortifications. Durant cette même période, les Cathares commencent à s'installer et à prêcher dans toute l'Occitanie et notamment dans le Razès.

En 1207, la croisade contre les Albigeois débute et Rhedae, au cœur du Pays Cathare, voit la région s'embraser. Simon IV de Montfort (1170/1218) prend et détruit le château de Coustaussa, mais ne semble pas s’intéresser à Rhedae.

En 1293, Pierre II de Voisins (1205/1256) remet en état les fortifications de Redhae : la ville compte quelques centaines d'habitants et reste encore de taille importante pour l'époque. Commence alors une période de prospérité.

À la fin du XIIIème siècle, un petit groupe de Templiers s'installe au Razès près de Rennes-le-château. Le 13 octobre 1307, lorsque les soldats du roi Philippe IV dit le Bel (1268/1314) arrêtent les Templiers, ceux du Razès ne sont pas inquiétés, peut-être parce qu'à cette époque ils dépendent de la Commanderie du Mas Deu, en territoire aragonais...

À la fin du XIIIème siècle, un petit groupe de Templiers s'installe au Razès près de Rennes-le-château. Le 13 octobre 1307, lorsque les soldats du roi Philippe IV dit le Bel (1268/1314) arrêtent les Templiers, ceux du Razès ne sont pas inquiétés, peut-être parce qu'à cette époque ils dépendent de la Commanderie du Mas Deu, en territoire aragonais...

Vers 1361, Henri II de Trastamare (1334/1379, portrait de gauche), roi de Castille, à la tête d'une bande de pillards surnommés les routiers aragonais, ravage et pille le Razès. Ils mettent le siège devant Rhedae, qu'ils prennent et détruisent ne laissant derrière eux que des ruines. L'antique ville disparaît. Sur le plateau, restent quelques bâtisses épargnées et la structure du château qui a résisté à la destruction. La ville ne retrouve jamais son importance et, dépourvu de fortifications, le lieu laisse place à un village nettement plus modeste.

Vers 1531, de nouvelles idées religieuses sont prêchées. En 1558 de nombreuses troupes armées, de confession protestante, existent dans la plupart des villes situées autour de Rennes-le-Château. Des massacres sont perpétrés entre 1560 et 1562.

En 1578, une grande partie de l'église du village s'effondre sous les coups des Calvinistes qui se sont provisoirement rendus maîtres du village.

Vers 1883, une délibération du Conseil Minicipal note que le clocher de l'église est lézardé sur ses quatre faces et que la toiture de l'édifice et du presbytère nécessitent une réfection complète. Cette délibération indique également que, si la commune a assuré le financement de quelques travaux d'urgence, elle s'est associé au Conseil de Fabrique local pour demander une subvention à l'État pour l'achèvement des travaux et le remplacement du maître-autel.

L'histoire contemporaine de Rennes-le-Château est liée à l'arrivée en 1885 de l'abbé Bérenger Saunière (1852/1917, voir § Chronique Communale) qui, par ses constructions et ses aménagements, modifie profondément la physionomie architecturale et la vie des habitants de ce petit village totalement inconnu hors de sa région voire hors de son canton.

Les seigneurs et gens de la noblesse

Les comtes de Razès (voir § Mes ancêtres)

Succédant aux envahisseurs musulmans, dont la dernière expédition est conduite par Abd-Al-Malek en 793, les plus anciens maîtres connus du Razès sont les comtes francs nommés  par mon ancêtre l'empereur Charlemagne pour administrer ses domaines. Leur résidence primitive est à Rhedae, ancêtre de l'actuelle Rennes-le-Château.

par mon ancêtre l'empereur Charlemagne pour administrer ses domaines. Leur résidence primitive est à Rhedae, ancêtre de l'actuelle Rennes-le-Château.

Le premier comte en titre du Razès est mon ancêtre Guilhem de Gellone dit Le Grand (751/812, portrait de droite), duc d'Aquitaine, gouverneur de la Marche d'Espagne, comte de Toulouse et de Razès de 790 à 806, marquis de Septimanie, valeureux compagnon de l'empereur Charlemagne, son cousin. Il participe en 778, à la bataille de Roncevaux, aux côtés de Roland (737/778). Il conseille mon ancêtre le jeune roi Louis Ier dit Le Pieux (778/840). Il administre un territoire libre de toute présence sarrasine et indépendant du comté de Narbonne. Il est l'époux en 775 de Cunégonde de Spolète et en seconde noce vers 790 de Guibourg.

Suivent ensuite :

De 806 à 820 : Bera Ier de Barcelone (+844), fils de Guilhem et de sa première épouse, comte de Razès et de Conflent, de Barcelone, de Gérone et de Besalù ;

De 820 à 827 : Guillemond de Gellone (? - ?), fils du précédent, comte de Razès et de Conflent ;

De 828 à 832 : Gaucelm de Roussillon (+834), comte de Roussillon, d'Ampurias, de Razès et de Conflent ; mais le comte Bérenger de Toulouse entre dans les domaines des deux demi-frères Bernard de Septimanie et Gaucelm de Roussillon, et s'empare du Roussillon, du Razès et du Conflent. En octobre 832, Bernard et Gaucelm, sont dépossédés de leurs domaines, donnés à Bérenger.

De 832 à 835 : Bérenger de Toulouse dit le Sage (790/835), fils du marquis Unroch de Frioul (ami de l'empereur Charlemagne), comte de Toulouse, comte de Barcelone, d'Ampurias, de Razès et de Conflent ; En juin 835, l'empereur, Louis Ier dit Le Pieux, convoque Bérenger et Bernard à une assemblée à Crémieu, mais pendant le voyage, Bérenger meurt de façon inattendue et tous ses comtés passent entre les mains de Bernard ;

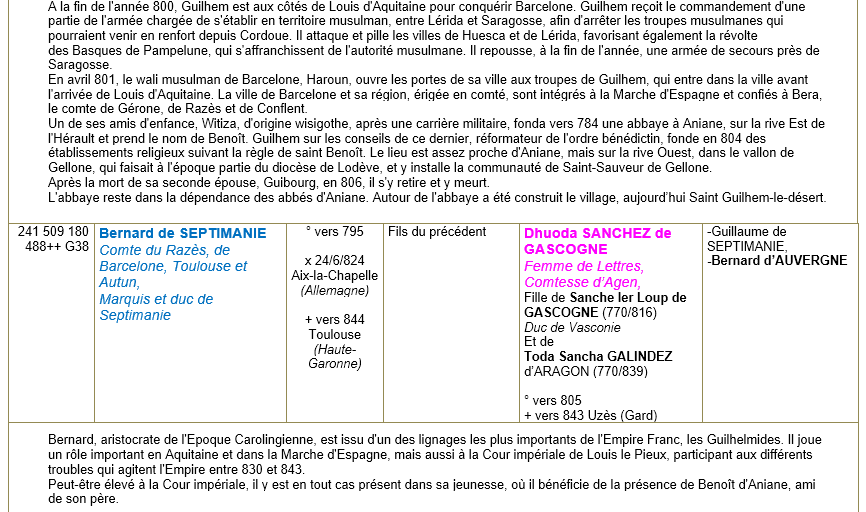

De 835 à 844 : Bernard de Septimanie (795/844), fils de Guilhem de Gellone, comte de Barcelone,Toulouse et Autun, marquis et duc de Septimanie ;

En 844 et 845 : Argila de Razès, fils de Bera Ier et frère de Guillemond de Gellone, comte de Razès et de Conflent. Il vend en 845, une partie du pays de Sault, dépendant du Razès à son propre fils, Béra II, lequel acquiert le titre de comte de Razès moyennant une forte somme ;

De 845 à 849 : Bera II de Barcelone (+849), fils de Bera Ier, comte de Razès et de Conflent. À la suite des luttes intestines qui suivent la mort du roi Louis dit le Pieux, Bera II ayant pris le parti de Pépin II d'Aquitaine (823/864) est dépouillé de tous ses domaines par mon ancêtre le roi Charles dit le Chauve (823/877) pour félonie.

En 849 et 850 : Miron Eutilius, fils du précédent, comte de Razès et de Conflent ;

De 850 à 852 : Frédélon de Toulouse (+856), fils de Foulques de Rouergue, comte de Pallars et de Ribagorce, de Rouergue, de Toulouse, de Carcassonne et de Razès ;

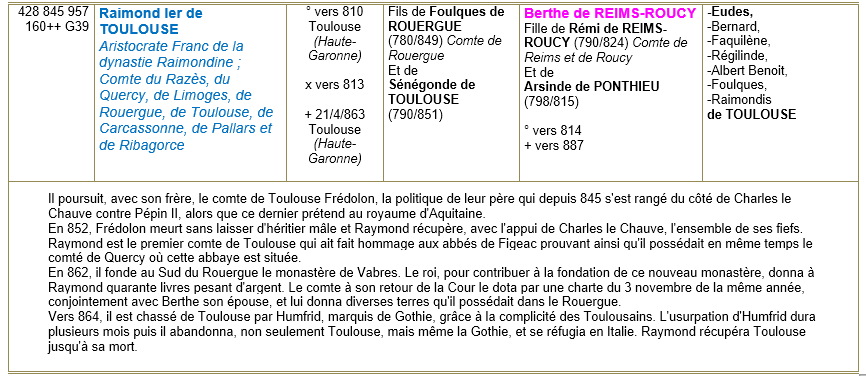

De 852 à 863 : Raimond Ier de Toulouse (+863), frère du précédent, comte de Quercy, de Limoges, de Toulouse, de Rouergue, de Carcassonne, de Razès, de Pallars et de Ribagorce ;

En 863 et 864 : Unifred, comte de Barcelone, de Gérone, d'Ampurias, de Roussillon, de Narbonne, de Toulouse, de Carcassonne et de Razès.

Le comté passe aux mains des Bellonides, gouverneurs de Carcassonne, à l'origine de la puissante Dynastie des comtes de Carcassonne et de Razès.

Au décès d'Oliba Ier de Carcassonne (790/837) la succession est partagée entre Oliba II de Carcassonne (820/877) qui hérite du comté de Carcassonne et son fils Acfred Ier de Carcassonne (835/904) qui hérite de celui de Razès (voir page Carcassonne § Les seigneurs et § Mes ancêtres).

Au IXème siècle, le comté du Razès est divisé au profit de puissances locales. Vers 950, les terres immédiatement au Sud de Rennes-le-château sont soumises aux comtes de Cerdagne, tandis que Rennes continue d'appartenir aux comtes de Carcassonne-Razès.

Les vainqueurs de la Croisade des Albigeois (de 1209 à 1229) se partagent les domaines des seigneurs vaincus et le comté du Razès est définitivement inféodé à Pierre 1er de Voisins (1177/1233), époux de Mahaut de Thurey (1185/1235), fille de Lambert de Thurey (1155/1235), compagnon d'armes de Simon IV de Montfort (1170/1218). Durant l'été 1240, Raimond II Trencavel (1207/1265) tente de reprendre possession de sa patrie du Razès. Les habitants lui ouvrent Limoux, Montréal et toutes les autres places de la région. Mais, il est défait à Carcassonne et contraint à l'exil. Le comté du Razès cesse d'exister à partir de cette date avec l'intégration à la sénéchaussée de Carcassonne et à la province du Languedoc dans la couronne de France. La Famille de Voisins reste maître de ce qui devient Rennes-le-Château jusqu'en 1361.

Le comté de Razès et la seigneurie de Rennes-le-Château passent en 1422 à la Maison d'Hautpoul, originaire d'Aussillon près de Mazamet, par le mariage en 1422 de Pierre Raymond d'Hautpoul avec Blanche de Marquefave, descendante d'une Jeanne de Voisins épouse vers 1370 de Sicard de Marquefave.

A la fin du XVIIème siècle, François d'Hautpoul (1689/1753) possède un grand patrimoine dans la région : le château et les bains de Rennes et cinq métairies. Il relève le titre de marquis de Blanchefort, tombé en désuétude, que lui apporte en dot son épouse Marie de Nègre d'Ables (1714/1781), dame de Niort, de Roquefeuil et de Blanchefort.

Lors de la Révolution Française, le marquis Paul François Vincent de Fleury (1735/1794), héritier des Hautpoul-Blanchefort, après son mariage avec Anne Gabrielle Élisabeth d'Hautpoul-Blanchefort (1739/1790), dernier seigneur des lieux, émigre en Espagne avec ses trois enfants et son chapelain. Un de ses fils, Paul Urbain de Fleury (1778/1836), rachète son domaine et les établissements thermaux le 27 floréal de l'an IV, lorsque ces propriétés sont vendues comme Biens Nationaux. Il est inhumé à Rennes-les-Bains..

Les biens et les propriétés de la Famille d'Hautpoul sont vendus aux enchères le 7 juin 1889.

Chronique communale

La célébrité de la commune

La célébrité de la commune

Elle est due à l'abbé Bérenger Saunière (portrait de droite) qui entreprend, à ses frais, des travaux de rénovation et d'embellissement de l'église et de ses abords. Malgré l'absence de preuves historiques, divers auteurs émettent l'idée qu'il aurait trouvé un trésor en 1885, dont l'origine et la nature exactes sont inconnues.  De fait, il subit une suspense a divinis (1) à la suite de l'enquête pour trafic de messes engagée contre lui par sa hiérarchie, punition grave pour un prêtre à toute époque. Bérenger Saunière a du mal à s'expliquer, refusant de donner à ses supérieurs des justifications claires et détaillées sur l'origine de sa fortune.

De fait, il subit une suspense a divinis (1) à la suite de l'enquête pour trafic de messes engagée contre lui par sa hiérarchie, punition grave pour un prêtre à toute époque. Bérenger Saunière a du mal à s'expliquer, refusant de donner à ses supérieurs des justifications claires et détaillées sur l'origine de sa fortune.

Conséquence, Rennes-le-Château connaît un afflux croissant de touristes depuis la fin des années 1960.

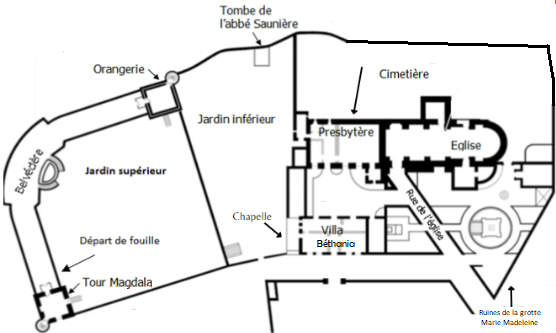

Le domaine de l'abbé Bérenger Saunière

Bérenger Saunière est né à Montazels, village voisin de Rennes, dans une famille modeste de 7 enfants dont il est l'aîné. Son père est le régisseur des terres du château de Montazels pour le compte d'un noble, le marquis de Casamajou. Il est également le maire du village.

Bérenger entre au Grand Séminaire de Narbonne à l'âge de 18 ans. Il est ordonné prêtre en 1879 et vicaire d'Alet-les-Bains, puis en 1882 curé durant 3 années dans un petit village isolé avant d'être professeur à Narbonne durant quelques mois.

Officiellement nommé le 22 mai 1885, il arrive en juin à Rennes-le-Château pour prendre son office. C'est un homme dynamique, souriant, affable et dévoré d'ambition. Le village est isolé, d'accès difficile par un chemin muletier et ne compte pas plus de 200 habitants. L'église est mal entretenue, humide, le presbytère inhabitable.  Il prend contact avec la Famille Dénarnaud qui lui loue une chambre.

Il prend contact avec la Famille Dénarnaud qui lui loue une chambre.

En 1891, après avoir été suspendu de sa cure durant 6 mois par le ministre des Cultes du Gouvernement, pour ses opinions politiques antirépublicaines déclarées en chaire, il reçoit un don de la comtesse de Chambord, Marie Thérèse Béatrix Gaétane d'Autriche-Este (1817/1886, portrait de droite). L'abbé décide d'entreprendre des travaux de rénovation de son église.

Ces travaux s'échelonnent sur plusieurs années entraînant une soif d'embellissements toujours plus variés et somptueux. Il entreprend, à titre personnel mais au nom de sa servante Marie Dénarnaud (voir § suivant), la construction, à proximité immédiate de la petite église, d'un ensemble monumental : une tour néogothique, dénommée tour Magdala, dotée d'une terrasse qui la relie à une construction en verre ; une villa de style Renaissance appelée villa Béthania ; un grand parc, serre et jardin abritant de nombreuses plantes exotiques.

Certaines rumeurs avancent l'hypothèse qu'il a découvert un trésor, mais, à ce jour, aucune preuve matérielle d'une telle découverte. Le seul fait historique avéré, lié à son enrichissement, est un trafic de messes et le pillage de quelques tombes du cimetière communal. La légende indique également qu'il aurait trouvé de mystérieux parchemins. La nature de ses hypothétiques découvertes et l'origine de sa probable fortune sont le sujet de nombreuses thèses à l'origine de la légende du trésor de Rennes-le-Château.

Certaines rumeurs avancent l'hypothèse qu'il a découvert un trésor, mais, à ce jour, aucune preuve matérielle d'une telle découverte. Le seul fait historique avéré, lié à son enrichissement, est un trafic de messes et le pillage de quelques tombes du cimetière communal. La légende indique également qu'il aurait trouvé de mystérieux parchemins. La nature de ses hypothétiques découvertes et l'origine de sa probable fortune sont le sujet de nombreuses thèses à l'origine de la légende du trésor de Rennes-le-Château.

En 1910, Mgr Paul Félix Beuvain de Beauséjour (1839/1930, portrait de gauche), évêque de Carcassonne, lui intente un procès canonique qui entraîne la déchéance des fonctions sacerdotales de Bérenger Saunière un an après.

En 1913, l'abbé connait des difficultés financières qui l'obligent à contracter un prêt de 6000 francs auprès du Crédit Foncier.

Le 22 janvier 1917, Bérenger Saunières meurt, son ancienne servante Marie Dénarnaud hérite de ses biens. Même si elle est évoquée dès l'origine comme étant la seule propriétaire des terrains et des bâtiments de l'ensemble du domaine, notamment de la Villa Bethania. Elle est l'unique résidente du domaine durant plus de 30 années et le cède à l'homme d'affaires perpignanais Noël Corbu (1912/1968), en échange de ce qui s'apparente à une rente viagère annuelle. Elle décède en 1953.

Noël Corbu, désormais seul propriétaire, transforme alors la villa Bethania en hôtel-restaurant dénommé L'hôtel de la Tour et pour attirer un maxi mum de touristes, embellit la légende de l'enrichissement de l'abbé par l'entremise d'un journaliste qui publie trois articles dans son quotidien La Dépêche du Midi en 1956. Noêl Corbu, interwievé, raconte de façon affirmative, mais sans le prouver, que l'abbé a découvert un trésor, enfoui en 1249 sous son église, par la reine de France Blanche de Castille (1188/1252) pour mettre à l'abri de l'avidité de vassaux opprimés la cassette royale, alors que le roi son époux, Louis VIII dit Le Lion (1187/1226), est parti en croisade.

mum de touristes, embellit la légende de l'enrichissement de l'abbé par l'entremise d'un journaliste qui publie trois articles dans son quotidien La Dépêche du Midi en 1956. Noêl Corbu, interwievé, raconte de façon affirmative, mais sans le prouver, que l'abbé a découvert un trésor, enfoui en 1249 sous son église, par la reine de France Blanche de Castille (1188/1252) pour mettre à l'abri de l'avidité de vassaux opprimés la cassette royale, alors que le roi son époux, Louis VIII dit Le Lion (1187/1226), est parti en croisade.

En 1961, la presse nationale et la télévision française (RTF Télévision) finissent par s'intéresser au mystère. Un reportage La roue tourne est diffusé sur le sujet. Dans le courant de l'année 1962, le journaliste et essayiste Robert Grugeau alias Charroux (1909/1978), publie un livre sous le titre Trésors du monde enterrés, emmurés, engloutis, dont une partie est consacrée à sa chasse au trésor de Rennes-le-Château, ce qui provoque un nouvel afflux de chercheurs de trésors, de mystificateurs de tout poil, en mal de sensationnalisme et de notoriété. La municipalité prend alors un arrêté interdisant les fouilles sur son territoire le 28 juillet 1965.

Marie Dénarnaud (1868/1953, portrait de gauche et de droite)

Elle est chapelière à Espéraza avant de prendre en 1891 les fonctions de servante aux côtés de l'abbé Béranger Saunière, elle a 23 ans. La jeune fille n'est pas une inconnue pour le prêtre car en arrivant dans le village 6 ans plus tôt, il a été hébergé par sa mère,  Alexandrine Dénarnaud (1844/1928), le temps de rénover le presbytère délabré.

Alexandrine Dénarnaud (1844/1928), le temps de rénover le presbytère délabré.

Discrète, pieuse et fidèle en amitié, Marie a le cœur sur la main. Sa porte est toujours ouverte. Elle devient la plus grande confidente de l’abbé et tient une importance capitale dans la vie du prêtre. Mademoiselle Marie, comme on la surnomme à l’époque, est considérée comme la madone du curé par les villageois, elle sert le prêtre, avec abnégation. Elle est le témoin proche des dépenses spectaculaires des plus coûteuses du prêtre avec la construction de la Villa Béthanie, de la Tour Magdala, des aménagements somptueux et des réceptions dont elle est le fer de lance. Il est certain qu'elle connait l'origine de la richesse de l'abbé.

Très tôt, celui-ci prend la précaution de mettre tous ses biens au nom de Marie, il ne possède absolument rien en son nom propre.

Marie est toujours vêtue de magnifiques toilettes venant de la capitale, ce qui fait jaser les habitants plongés dans la pauvreté, mais si elle connait l’opulence, dans un second temps, elle connait aussi la pauvreté.

Cette proximité entre la servante et le curé fait sourire à l’époque : maîtresse de Béreng er Saunière ? dans les lettres que Bérenger adresse à Marie, lorsqu'il s'absente, il l'appelle ma petite Marinette et il signe ton Bérenger. Si la très grande complicité entre ces deux personnes ne fait aucun doute il faut peut-être simplement en chercher l’origine dans la profonde admiration de Marie Dénarnaud envers Bérenger Saunière.

er Saunière ? dans les lettres que Bérenger adresse à Marie, lorsqu'il s'absente, il l'appelle ma petite Marinette et il signe ton Bérenger. Si la très grande complicité entre ces deux personnes ne fait aucun doute il faut peut-être simplement en chercher l’origine dans la profonde admiration de Marie Dénarnaud envers Bérenger Saunière.

La fidélité qu'elle porte à Saunière après son décès forge un fort respect pour sa personne au sein des villageois. Elle choisit l'isolement et même devenu pauvre, elle réussit à conserver le Domaine de son abbé où elle vit durant plus d'une trentaine d'années.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, l’histoire du curé aux milliards arrive aux oreilles de Noël Corbu (1912/1968), qui dirige une fabrique de pâtes alimentaires à Perpignan. La guerre entraînant le marché noir, celui-ci craint les représailles à la Libération et cherche à se faire oublier. Il s'installe à Bugarach et rend de fréquentes visites à Rennes-le-Château, ou il se lie d'amitié avec Marie Dénarnaud. En 1946, la vieille servante ne pouvant régler les taxes foncières de la propriété, est contrainte de lui vendre la villa en viager. Il règle toutes les dettes et devient son légataire universel. Passionné de l’affaire, il fait tout pour que la veille femme lui révèle le secret. Elle lui promet de lui révéler un jour mais la mort l'emporte sans qu’elle puisse s’acquitter de sa promesse.

Pierre Plantard

Cette renommée et ce battage médiatique attire le dessinateur Pierre Athanase Marie Plantard (1920/2000, portrait de gauche), initiateur d'une association, Le Prieuré de Sion, créée en 1956 à Saint-Julien-en-Genevois en Haute-Savoie. Dès que cette histoire de trésor caché commence à s'ébruiter et prend une tournure plus nationale, cet homme, reconnu, plus tard comme un mystificateur, vient effectuer quelques visites, notamment à l'aubergiste Noël Corbu, et diverses fouilles dans le petit bourg au début des années 1960.

Cette renommée et ce battage médiatique attire le dessinateur Pierre Athanase Marie Plantard (1920/2000, portrait de gauche), initiateur d'une association, Le Prieuré de Sion, créée en 1956 à Saint-Julien-en-Genevois en Haute-Savoie. Dès que cette histoire de trésor caché commence à s'ébruiter et prend une tournure plus nationale, cet homme, reconnu, plus tard comme un mystificateur, vient effectuer quelques visites, notamment à l'aubergiste Noël Corbu, et diverses fouilles dans le petit bourg au début des années 1960.

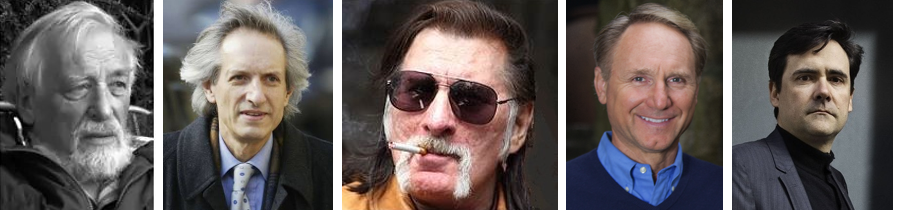

Avec l'aide de l'humoriste et comédien, Philippe Louis Henri Marie de Chérisey (1923/1985, portrait de droite), assez connu à l'époque sous le nom de scène d'Amédée, il évoque plusieurs documents dont Les descendants mérovingiens ou l’énigme du Razès Wisigoth ainsi que,  Les Dossiers secrets d'Henri Lobineau déposés anonymement à la Bibliothèque Nationale de France, suggérant que la monarchie française, descendante en droite ligne des rois Mérovingiens, aurait survécu en la personne de Pierre Plantard, comme dernier représentant. Cette descendance serait, en outre, liée aux prétendus mystères du Pays de Razès et, plus précisément de Rennes-les-Bains et de Rennes-le-Château, ainsi qu'au fameux Prieuré de Sion, désormais présenté comme une société secrète prétendument créée durant le Moyen Âge, sans qu'aucune preuve par une quelconque source historique vérifiée et authentifiée puisse être apportée.

Les Dossiers secrets d'Henri Lobineau déposés anonymement à la Bibliothèque Nationale de France, suggérant que la monarchie française, descendante en droite ligne des rois Mérovingiens, aurait survécu en la personne de Pierre Plantard, comme dernier représentant. Cette descendance serait, en outre, liée aux prétendus mystères du Pays de Razès et, plus précisément de Rennes-les-Bains et de Rennes-le-Château, ainsi qu'au fameux Prieuré de Sion, désormais présenté comme une société secrète prétendument créée durant le Moyen Âge, sans qu'aucune preuve par une quelconque source historique vérifiée et authentifiée puisse être apportée.

Les deux hommes, grand amateur de blagues et de calembours, entrent en contact avec l'écrivain Gérard de Sède (1921/2004, portrait de gauche), noble authentique, intéressé par l'ésotérisme et la pseudohistoire. La rencontre de ces trois hommes aboutit à la rédaction en 1967 d'un best-seller L'Or de Rennes, signé par Gérard de Sède, qui crée la légende du contenu supposé des fameux parchemins et qui popularise les mythes du trésor de Rennes-le-Château.

d'un best-seller L'Or de Rennes, signé par Gérard de Sède, qui crée la légende du contenu supposé des fameux parchemins et qui popularise les mythes du trésor de Rennes-le-Château.

20 ans plus tard, Gérard de Sède devient plus critique et écrit un nouvel ouvrage Rennes-le-Château, le dossier, les impostures, les fantasmes, les hypothèses, paru aux éditions Robert Laffont en 1988.

En 1982, après avoir réalisé plusieurs films sur le mystère de Rennes-le-Château, trois journalistes britanniques Henry Lincoln (1930/2022, portrait 1 ci-dessous), Michaël Baigent (1948/2013, portrait 2 ci-dessous) et Richard Leigh (1943/2007, portrait 3 ci-dessous) publient un essai encore plus controversé, L'Énigme sacrée, liant pêle-mêle et toujours sans sources historiques vérifiées, la prétendue ancienneté médiévale du Prieuré de Sion, l'Histoire des Templiers, celles des Cathares, de la dynastie des Mérovingiens, du Saint-Graal et des origines du christianisme, affirmant que Marie Madeleine serait venue en France avec un enfant de Jésus, voire avec Jésus lui-même. Ce livre donne, cette fois-ci, un retentissement international à l'affaire de Rennes-le-Château.

Après la publication, en 2003, du best-seller de l'écrivain américain Daniel Gerhard Brown dit Dan Brown (1964/- , portrait 4 ci-dessous) Da Vinci Code, qui reprend des éléments de la rumeur de Rennes-le-Château en se basant sur des ouvrages déjà publiés, le village voit encore augmenter le nombre de curieux tentant de percer le mystère de l'abbé Saunière.

tentant de percer le mystère de l'abbé Saunière.

Depuis 1956, plus de 800 ouvrages sont publiés sur ce sujet, sans compter les nombreux sites internet dédiés à cette affaire, des reportages, des téléfilms et des films de fiction qui se basent tous sur l'histoire devenue mythique de l'abbé Saunière.

Rennes-le-Château, considéré par le romancier Jacques Ravenne (1964/- , portrait 5 ci-dessous) comme la Mecque de l'ésotérisme, terme repris par le journaliste d'enquêtes Jacques Pradel (1947/- , portrait de droite), attire chaque année plus de 30000 visiteurs, curieux, chercheurs de trésors, satanistes, occultistes, kabbalistes, rosicruciens, ufologues, gnostiques, adeptes du néo-catharisme, ou encore partisans de la théorie du complot.

Dans ce contexte de mystère(s), sans réel fondement, des fouilles illégales s'organisent encore dans le bourg.

Le trésor de Rennes-le-Château

Les pistes les plus fréquemment évoquées, pour tenter de justifier cette hypothétique découverte devenue mythique au fil des livres et des reportages, sont les suivantes :

- Le trésor des Volques tectosages, datant de l'époque romaine provenant de l’hypothétique pillage du sanctuaire d'Apollon de Delphes, lors de la Grande Expéditio n celtique en 279 avant J.-C.) en Grèce.

n celtique en 279 avant J.-C.) en Grèce.

(Les sources sont très anciennes et n'attestent pas que ledit trésor ait pu subsister, ni même qu'il ait été enfoui à Rennes-le-Château).

- Le trésor des Wisigoths ou Trésor de Jérusalem, déposé dans la région de Rhedae, après le Sac de Rome en 410 par le roi Alaric Ier (370/411).

(Cette hypothèse, la plus populaire, mêle légende, religion et Histoire).

- Le trésor de Blanche de Castille (1188/1252, miniature Bible de 1240 à droite) , à la suite de la Croisade des Pastoureaux en 1251, survenue sous le règne de son fils, le roi Louis IX dit Saint-Louis (1214/1270).

(Rien n'indique dans les textes que la reine ait pu connaître jusqu'à l'existence du village).

- Le trésor des Templiers, à la suite du procès de l'Ordre du Temple par le roi Philippe IV dit Le Bel entre 1307 et 1314.

(Hypothèse défendue, par l'écrivain Gérard de Sède (1921/2004).

- Le trésor des faux monnayeurs du château du Bézu, affaire datant du XIVème siècle.

(Cette hypothèse historique reste très difficile à démontrer par manque de sources historiques).

- Le trésor des Cathares, récit historique qui atteste que lors de la prise du château de Montségur par les croisés en 1244, quatre cathares s'en sont échappés avec un trésor.

(Hypothèse douteuse car les Cathares, hommes pieux, détachés des valeurs du monde terrestre, n'ont pas la mentalité à posséder des biens matériels, le trésor est certainement d'ordre spirituel).

- Le trésor de l'abbé Bigou, abbé de Rennes-le-Château durant la Révolution Française qui aurait pu cacher dans son église quelques biens de sa paroisse pour éviter que les révolutionnaires s'en emparent.

(Hypothèse souvent reprise par la presse mais compte tenu du niveau de vie de la paroisse, l'éventuel trésor ne pouvait que se limiter à un petit magot).

- Des éventuelles aides financières extérieures (donations) sont évoquées, l'abbé Henri Boudet (1837/1915) curé voisin de Rennes-les-Bains, étant considéré comme une sorte d'intermédiaire.

(Aucun document de nature comptable ou bancaire ne vient étayer ce fait, et ni l'abbé Saunière ni sa servante n'ont jamais fait état d'une aide de ce type).

Les seuls faits avérés suggèrent plus prosaïquement le pillage de tombes du cimetière, des détournements de fonds et de trafic de messes : En mars 1895, après les dégradations nocturnes opérées par leur curé dans le cimetière de la commune, les habitants du village envoient deux lettres de protestation au préfet du département.

Le Festival du film insolite

Le Festival du film insolite

Depuis 2015, à l'initiative des acteurs français, Fanny Bastien (1961/- , portrait de gauche) et Geoffroy Thiebaut (1957/- , portrait de droite), le village accueille ce festival. Il se déroule au cours de la saison estivale, en plein air dans le domaine même de l’abbé Béranger Saunière, propriété de la commune.

Il réunit généralement des films, courts ou longs métrages, tout genre confondus, généralement liés au mysticisme, voire au paranormal, restant ainsi en phase avec le mystère de Rennes-le-Château.

La Journée du livre, de l'étrange et de l'ufologie

La 7ème et dernière édition de ce symposium a été organisé en août 2016. Il permet, une fois par an, de réunir un certain nombre d'exposants et de conférenciers dans la salle municipale du village pour s'interroger et échanger sur les phénomènes dits mystérieux et paranormaux.

Le tourisme

Principales activités économiques en grande partie en raison de la célébrité du village, la commune, à l'échelle de sa taille modeste, assure un hébergement pour les visiteurs désirant s'imprégner du climat si particulier propre à Rennes-le-Château. L'hôtel le plus important du secteur se situe à Couiza, dans l'ancien château des ducs de Joyeuse.

En 2018, la commune propose quatre restaurants et quelques commerces presque tous exclusivement liés à l'activité touristique

L'office de Tourisme le plus proche de la commune est celui du Pays de Couiza, géré par la Communauté de Communes.

Hameaux, Faubourgs, quartiers, lieux dits et écarts

Les Labadoux, la Maurine, Jeandoux, Coumé Sourde, l'Ermitage, la Valdieu, les Boudous (ruines), la Carla, Soubirous, Borde d'En Salva (ruines).

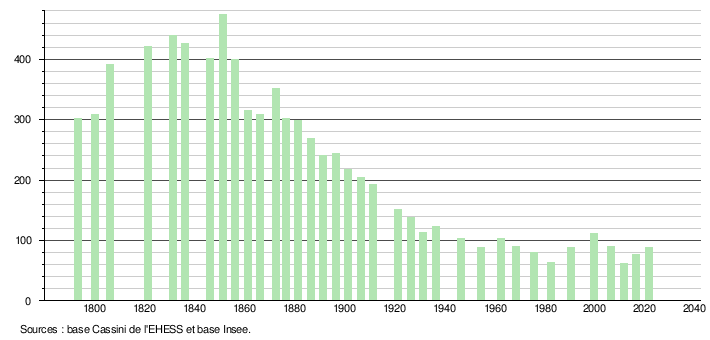

Evolution de la population

Patrimoine

L'église Sainte Marie Madeleine

La petite commune possédait, autrefois, deux églises, une seule est conservée.

Cet édifice de style roman date du XIIème siècle, remanié sur l'initiative de l'abbé Saunière, qui la dote à la fin du XIXème siècle d'une décoration sulpicienne.

De grands travaux sont entrepris à partir de 1897 par Bérenger Saunière sous les conseils de l'architecte local Tiburce Caminade.

De nombreux éléments épars (peintures, aménagements statuaires dont le diable au bénitier) sont remarquables et typiques d'une décoration originale, sinon insolite.

Le porche présente plusieurs inscriptions rédigées en langue latine, certaines étant accompagnées d'un blason, qui intriguent et excitent les imaginations.

Les vitraux sont réalisés par le maître-verrier français, Henri Feur, avec la collaboration de son fils, Marcel Feur.

Lors des premières matinées de la seconde quinzaine du mois de janvier, un phénomène lié à l'éclairage du soleil apparaît dans l'église et se produit durant une période de quelques secondes : certaines parties d'un premier vitrail se reflètent sur des piliers, des statues et la chaire de l'église et laissent apparaître des sphères bleues dénommées pommes bleues par un public venu là pour l'occasion. Ce phénomène se poursuit une partie de la matinée, à la suite de l'éclairage d'un autre vitrail et laissent apparaître des sphères multicolores, dénommées pommes bleues, jaunes, rouges ou vertes. Ce phénomène d'éclairage, spectaculaire mais tout à fait ordinaire, réside dans le fai t que le soleil restant assez bas sur l'horizon reflète des images issues des vitraux sur d'autres parties du bâtiment. Le lieu et le fait que ce phénomène surgisse durant la période anniversaire des décès de l'abbé Saunière et de Marie Négre d'Albe, ancienne marquise et suzeraine du village, frappe les imaginations.

t que le soleil restant assez bas sur l'horizon reflète des images issues des vitraux sur d'autres parties du bâtiment. Le lieu et le fait que ce phénomène surgisse durant la période anniversaire des décès de l'abbé Saunière et de Marie Négre d'Albe, ancienne marquise et suzeraine du village, frappe les imaginations.

Le premier objet d'art qui attire l’œil en pénétrant dans l'église c'est de découvrir la statue dite du diable au bénitier dénommée Asmodée. Cette apparition déroutante présente le diable courbant l'échine sous le bénitier, lui-même surmonté par un ensemble statuaire composé de quatre anges qui le domine. La phrase in hoc signo vinces (par ce signe tu vaincras) invite au signe de croix. Une inscription de deux lettres noires (BS) sur fond rouge semble indiquer la marque de l'auteur.

Cette statue, très certainement créée à l'initiative de l'abbé Saunière lui-même est vandalisée à de nombreuses reprises. En 1995, son bras droit et sa tête sont arrachés. La statue est alors reconstituée mais de qualité inférieure à l’original. En 2017, la statue est de nouveau victime d'un acte de vandalisme. Une jeune femme suspectée de cette dégradation est mise en examen, reconnue coupable elle est condamnée à 2 mois de prison avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de 24 mois avec obligation de soins et interdiction d'apparaître dans la commune.

Il est attesté que l'abbé Saunière a découvert un crâne percé, lors de fouilles personnelles effectuées en 1895 sous la dalle des chevaliers de l'église. Ce crâne, resté sur place, est redécouvert par une équipe de chercheurs carcassonnais en 1956. Selon deux expertises effectuées en 2009 et en 2014 à la demande de la mairie avec l'autorisation du Ministère de la Culture, il s'agit du crâne d'un homme de 50 ans, décédé entre 1281 et 1396. De qui s'agit-il ? Y a t'il un quelconque rapport avec la supposée affaire de trésor ?

L'église est inscrite au titre des Monuments Historiques en 1994, pour son caractère architectural et l'ensemble de son mobilier saint-sulpicien.

La Villa Béthania

Maison résidentielle, elle est construite dans un style pseudo Renaissance entre 1901 et 1902, à l'initiative de l'abbé Béranger Saunière, sur des lots de terrains dont il a fait préalablement l'acquisition (au nom de sa servante et employée Marie Dénarnaud) et dans le cadre de la création de son domaine. Elle devait, selon les déclarations de l'abbé Saunière, servir de maison de repos pour des anciens ecclésiastiques à la retraite.

La construction est réalisée par Élie Bot, ami personnel de l'abbé Saunière, entrepreneur et également limonadier, les plans de la construction sont réalisés par l'architecte Tiburce Caminade (1851/1928). La villa ainsi que les autres constructions du domaine sont entièrement financée sur les propres ressources de l'abbé.

La Villa Béthania est décorée de symbolisme religieux du Sacré-Cœur sous la forme de vitraux et d'une grande statue de Jésus-Christ, située au-dessus de l'entrée.

En 1955, la Villa Béthania devient un restaurant L'Hôtel de la Tour, géré par Noël Corbu, qui tente d'embellir la légende, puis désillusionné, il vend en 1965 à Henri Buthion qui y poursuit des fouilles sans succès.

En 2000, le domaine devient propriété de la commune, le presbytère et le domaine sont aménagés en musée local, regroupant les informations les plus essentielles sur cet étonnant curé et ses fameuses découvertes qui ont beaucoup fait couler d'encre.

La Tour Magdala

À l'instar de la villa Bethania, la tour Magdala est construite à la même période, toujours à l'initiative de l'abbé Béranger Saunière et financée sur ses propres ressources..

Selon Gérard de Sède, Bérenger Saunière aurait dépensé deux milliards de francs entre 1891 et 1917...

Surplombant les vallées de l'Aude et de la Sals,la tour est, à l'époque, reliée par un chemin de ronde à une petite tour en verre. L'abbé en fait sa bibliothèque et son lieu de méditation. Ce bâtiment est devenu aujourd'hui l'emblème du mystère de Rennes, car il symbolise à la fois la richesse de l'abbé et ses goûts assez mystérieux.

Le château de Rennes ou château de Hautpoul

Il est situé dans le bourg, à proximité de l'église Sainte Marie Madeleine. Au XIIIème siècle, il y a deux châteaux implantés dans le périmètre d'un ancien oppidum mais l'un est rasé par Simon de Montfort lors de la Croisade contre les Albigeois, quant au second, il est endommagé puis réparé par Pierre II de Voisins (1205/1256). Il ne conserve aujourd'hui que quelques pierres de cette époque, la plus grande partie de la bâtisse actuelle datant des XVIème et XVIIème siècles. Il est le dernier bâtiment de l'ancienne cité médiévale, il est cité dans les textes dès 1002.

En 1361, les fortifications du château et du bourg sont endommagées à la suite d'un siège.

En 1376, Henri de Trastamarre (1334/1379) et ses soldats assiégent la ville, et Pierre III de Voisins (1275/1315) doit se rendre. Le village est rasé et le château de nouveau endommagé.

En 1376, Henri de Trastamarre (1334/1379) et ses soldats assiégent la ville, et Pierre III de Voisins (1275/1315) doit se rendre. Le village est rasé et le château de nouveau endommagé.

En 1371, Jeanne de Voisins apporte le village en dot à Sicard de Marquefaves. Leur petite-fille, Blanche de Marquefaves (1405/1431, portrait de gauche) épouse en 1422 le chevalier Pierre Raymond d'Hautpoul (1400/1431).

En 1573, les Huguenots mettent le village à sac, le château des Hautpoul n'est pas touché. Il est rénové, remanié et agrandi aux XVIème et XVIIème siècles et présente à présent un aspect résidentiel plus que défensif bien que des bouches à feu soient encore visibles. Le sous-sol possède de superbes salles voutées de l'époque wisigothique.

En 1816, la dernière héritière de la branche des Hautpoul-Rennes, Marie Anne Élisabeth d'Hautpoul (1735/1820) fait faillite, ce qui entraîne la vente du château au profit de ses domestiques, dans lequel elle continue toutefois à vivre seule avec deux domestiques, jusqu'à sa mort en 1820.

Le château passe ensuite entre d'autres mains et se délabre ; il est aujourd'hui en cours de restauration.

Il n'est pas ouvert aux visiteurs.

Mes ancêtres les comtes de Razès

Puis suivent les comtes Oliba Ier (790/837) et Acfred Ier de CARCASSONNE (835/904) : voir page sur Carcassonne.

Carte de Cassini

Notes dans le texte

(1) Suspense a divinis : En Droit Canonique Catholique, la suspense est une sanction pénale qui ne touche que les clercs. Elle appartient, avec l'excommunication et l'interdit, à la catégorie des censures, ou peines médicinales, parce qu'elles visent avant tout l'amendement du coupable.

(2) La Septimanie ou province de Narbonne, est une région qui correspond approximativement à la partie occidentale de l'ancienne province romaine de la Gaule narbonnaise. Cette désignation issue de l'époque carolingienne est utilisée essentiellement pour la période du VIème au IXème siècle. Lors des invasions barbares, les Goths s'installent dans la Gaule narbonnaise. Le royaume wisigoth s'étend alors sur toute l'Aquitaine et la péninsule Ibérique. Après la conquête de l'Aquitaine en 507 par mon ancêtre Clovis Ier (466/511), le mot Septimanie est utilisé jusqu'à la fin du VIIIe siècle pour désigner la partie de la Gaule restée wisigothe. À la suite de la conquête musulmane de l'Hispanie de 711 à 726, la Septimanie est à son tour envahie et annexée par les Omeyyades, devenant une province d'Al-Andalus. Conquise par les Francs en 759, elle est alors appelée Gothie par les Francs de l'époque.

(3) Les missi dominici (envoyés seigneuriaux) sont un organe et une charge institués en 789 et renouvelés en 802 par le pouvoir carolingien. Les missi, envoyés spéciaux des souverains carolingiens, contrôlent les représentants du pouvoir royal au niveau local. Ils permettent au souverain de hiérarchiser son administration, de centraliser le pouvoir et sont l'expression d'une idéologie proprement impériale. Envoyés en collège de deux ou trois, comptant en général au moins un comte et un évêque, ils sont dans un premier temps étrangers au district qu'ils administrent. Des missi extraordinaires représentent l'empereur dans des circonstances spéciales et, éventuellement, en dehors de leur région d'exercice habituel.

Sources

Sites, blogs, livres et revues, photographies ... : Wikipédia ; sur le mystère de Rennes (voir lien) ;

Date de dernière mise à jour : 09/01/2025