Versols-et-Lapeyre

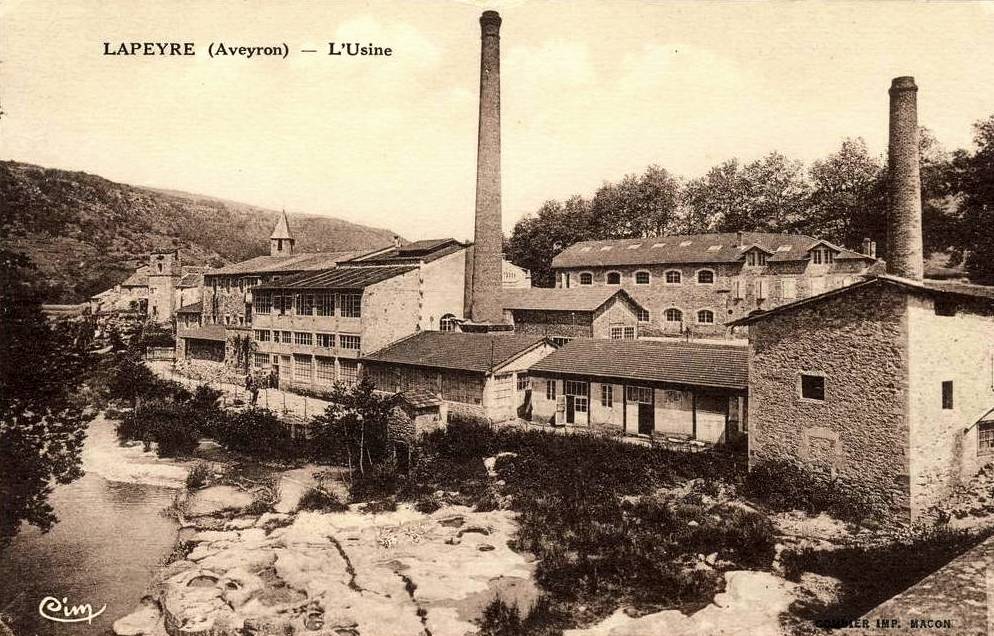

Issu de la réunion de deux villages, situé dans la vallée de la Sorgues, dans la moitié Sud du département, à l'intérieur du Parc Naturel Régional des Grands Causses, la commune est située à 380m d'altitude.

Issu de la réunion de deux villages, situé dans la vallée de la Sorgues, dans la moitié Sud du département, à l'intérieur du Parc Naturel Régional des Grands Causses, la commune est située à 380m d'altitude.

Elle est limitrophe de quatre autres communes : Saint-Affrique, Gissac, Saint-Félix-de-Sorgues, Saint-Jean-et-Saint-Paul.

Hydrographie

La commune est drainée par les rivières la Sorgues, qui prend sa source dans la commune de Cornus et se jette dans le Dourdou de Camarès à Vabres-l'Abbaye après avoir arrosé 7 communes, le Verzolet qui prend sa source dans la commune de Roquefort-sur-Soulzon et se jette dans la Sorgues à Versols-et-Lapeyre, après avoir arrosé 3 communes ; les ravins de Fon Rouge, de la Bourgatte, de Sayssou, du Mas de Jean Peyre ; les ruisseaux de la Calm, de la Lauze, de Raouffenc, des Valats et par divers petits cours d'eau.

Histoire

Histoire

La commune est mentionnée dès le Xème siècle.

La seigneurie de Versols, avec son château, citée en 1132, appartient à la Famille de Roquefeuil-Versols jusqu'au XVIIème siècle, époque où elle est transmise par la dernière héritière à la Famille d'Yzarn de Valady.

En 1132, le seigneur de Versols, partant pour Jérusalem où il meurt, fait don du fief et de la seigneurie à l'Abbaye de Sylvanès.

La seigneurie de Lapeyre relève du comte de Rodez.

En 1246, Déodat de Caylus (1182/1250) part en terre sainte avec la 7ème croisade et donne à Tiburge de Vintrom, abbesse de Nonenque, le village de Lapeyre et une abbaye de moniales cisterciennes à Marnhagues-et-Latour.

La seigneurie de Montalègre est connue depuis 1268.

Dans les toutes premières années de la Révolution Française, la commune de Lapeyre fusionne avec celle de Versols, formant la commune de Versols-et-Lapeyre.

Seigneurs et gens de la noblesse

La Famille de Roquefeuil-Versols

La seigneurie appartient à la Famille de Roquefeuil-Versols, jusqu'au XVIIème siècle.

Arnaud Ier de Roquefeuil dit Le voleur de moutons (1185/1241), seigneur d’Algues et comtor de Nant, épouse en 1228 sa cousine Beatrix d’Anduze. Il a également pour maîtresse, Ricarde de Beauvoisin, dont sont issues les Familles de Roquefeuil-Versols et Roquefeuil-Saint-Étienne.

En 1270, Arnaud de Caylus vend à fief à Guillaume Bernard de Roquefeuil (1228/1283), fils du précédent et de Ricarde de Beauvoisin, la part qu'il possède du château de Versols, sous l'albergue annuelle d'un chevalier. Guillaume est le plus illustre et l’aîné de la Famille de Roquefeuil, grand amiral de Murcie et gouverneur de Montpellier, il assiste le roi Jacques 1er d’Aragon (1208/1276) dans la reconquête des royaumes de Valence et de Murcie et le représente en 1258 dans la négociation du Traité de Corbeil qui établit le premier tracé frontalier entre la France et l’Aragon. Il fonde une chapelle à Saint-Guilhem-le-Désert en 1265. Il a deux fils, auteurs de deux rameaux, l’un français, l’autre espagnol :

Jean 1er de Roquefeuil (1260/1304), seigneur de Versols, fils du précédent, hérite du rameau français, il est titré marquis de la Roquette en 1658 et baron de Londres en 1622, maintenu noble en 1668 et 1669. Il épouse en 1303 Adélaïs de Pézenas.

En 1369, Arnaud de Roquefeuil, seigneur de Versols, et Guillaume de Roquefeuil, son frère, écuyers bannerets, sont établis pour la garde de leurs terres.

La seigneurie est apportée en dot en 1716 par le mariage de la dernière héritière, Elisabeth de Roquefeuil (1688/1755) fille de Claude de Roquefeuil, seigneur de Versols, et de Marie de Pomairols, dame de Laguépie. Elle épouse en 1716, Jean Casimir d'Yzarn de Freyssinet de Valady (1671/1749), chevalier de Malte, fils puiné de Bernardin, comte de Valady et seigneur de Freyssinet, et de Marie de Loubeyrat.

Henri de Roquefeuil (-/1756), seigneur de Saint-Étienne, est le dernier représentant de la Famille de Roquefeuil-Versols.

N'ayant pas contracté d'alliance, il fait donation en contre une rente viagère, de tous ses biens à l'un de ses neveux, Joseph Bessodes (1717/1802), y compris son nom, ses titres et les armes de la Famille de Roquefeuil.

Henri de Roquefeuil de Saint-Étienne laisse un fils naturel de Marthe Rudel, Henry Roquefeuil qui meurt en 1775 à Saint-Etienne-de-Gourgas. Du mariage de ce dernier en avec Marie Audibert sont issues six générations de médecins dont le Docteur Bernard Roquefeuil, né en à Lodève, qui est professeur agrégé de médecine à la Faculté de Montpellier, fondateur en 1978 d'un Centre anti-douleur au CHU de Montpellier. Il publie La douleur chronique (Paris, Masson, 1988).

En 1822, l'arrière petit-neveu d'Henri de Roquefeuil, Louis François Hippolyte Bessodes (1784/1830), est anobli et autorisé à joindre à son nom celui de Roquefeuil, par lettres patentes du roi Louis XVIII (1755/1824) datées du .

Son fils, Louis Francisque Hippolyte Bessodes de Roquefeuil (1825/1885) est peintre de paysages, aquarelliste et graveur à l'eau forte (ci-dessous : le vieux pont), élève de Jules Laurens, il participe aux Salons de Paris en 1857 et 1863. Connu sous le nom de Francisque de Saint-Étienne, il signe Saint-Étienne.

Un des descendants d'Henry Roquefeuil achète le château ruiné en 1960.

La seigneurie de Montalègre

Elle est connue depuis 1268, les premiers possesseurs connus semblent être au XVIème siècle un rameau de la Famille des comtes de Rodez.

Bernard de Rodez (°1457) seigneur de Montalègre et consul de Brusque, fils de Bringuier de Rodez (1420/1458/) et de Béatrix de Roquefeuil-Versols qui lui a apporté cette terre en dot, épouse vers 1490, Catherine de Ricard, fille d'Hugues et de Catherine de Montjaux.

Jeanne de Rodez (1530/1553), fille héritière de Guillaume de Rodez (1490/1555), seigneur de Montalègre et de Jeanne de La Jugie, apporte Montalègre par son mariage le 13 août 1553 à Magdalon de Corneillan (1535/1614), fils puîné de Jean de Corneillan de Vernède (1485/1536), vicomte de Corneillan et de Florette de Montesquiou.

Ensuite, la Famille de Marcilhac et la Famille d'Yzarn de Valady sont les propriétaires successifs du château de Montalègre.

Légende et chronique communale

Légende de Notre-Dame du Cayla

Un habitant de la contrée, seigneur ou riche paysan gravement malade, avait fait le vœu, s’il guérissait, de faire construire une chapelle à la Madone. Peu de temps après, il retrouva la santé et se mit en devoir de tenir sa promesse. Il choisit l’emplacement sur un terrain surélevé, au pied de la colline. Les travaux commencèrent, plusieurs ouvriers creusèrent les fondations. Les pierres étaient apportées dans des charrettes traînées par des bœufs et des chevaux. Quelques jours plus tard, les murs sortaient de terre : le soir, leur journée finie, les maçons étaient satisfaits.

Au petit matin, quand ils arrivèrent sur le chantier, ils crurent rêver… Les murs avaient disparu, il n’y avait plus une seule pierre, seulement le terrassement et la tranchée des fondations. Après une longue discussion qui ne leur apporta pas d’explication, certains pensaient à une intervention du Diable : ils décidèrent de recommencer la construction. Mais, le lendemain, il n’y avait plus de murs et plus de pierres. Personne n’y comprenait rien ; le constructeur pensait que la Vierge ne voulait pas de sa chapelle. Les bâtisseurs refusèrent de faire le jour un travail que la nuit détruisait. Alors, on vit arriver un jeune pâtre qui gardait ses chèvres dans la montagne. Il avait couru et était fort agité. Il raconta qu’il avait vu là-haut, au sommet de la colline un gros tas de pierres qui ne s’y trouvait pas huit jours auparavant. Il en était certain, car il gardait son troupeau dans la montagne et suivait souvent le petit sentier qui serpentait sur le versant pour atteindre le haut du piton. Les hommes le suivirent et quelle ne fut pas leur stupéfaction de retrouver leurs pierres, ainsi que des pans de mur venus là par miracle. La Vierge avait ainsi exprimé son désir d’avoir sa chapelle sur ce sommet désert et sauvage, comme une figure de proue ! Alors, on monta les pierres à dos de mulet par le sentier escarpé et la construction reprit. Cette fois il n’y eut plus de mystère. Le travail était plus pénible, mais la chapelle s’édifia dans son cadre verdoyant, dominant la vallée, les villages et les fermes de la contrée sur laquelle elle veillait.

Phénomène climatique...

En mai 1982, il apparut une fumée comme un brouillard fort épais qui durait la nuit et le jour qui répandait une mauvaise odeur, qui faisait paraitre le soleil et la lune rouges et qui a continué jusqu’à la fin de Juillet sans cesser aucun jour. Cette fumée était en Languedoc comme ici et plus épaisse encore. Il y a eu cependant cette année une passable récolte, surtout en blés de Mars. Les vignes et les arbres de toute espèce ont aussi très bien réussis, et il n’y a pas eu de maladie, comme l’on appréhendait. Le printemps et le commencement de l’été ont été froids....

Patrimoine

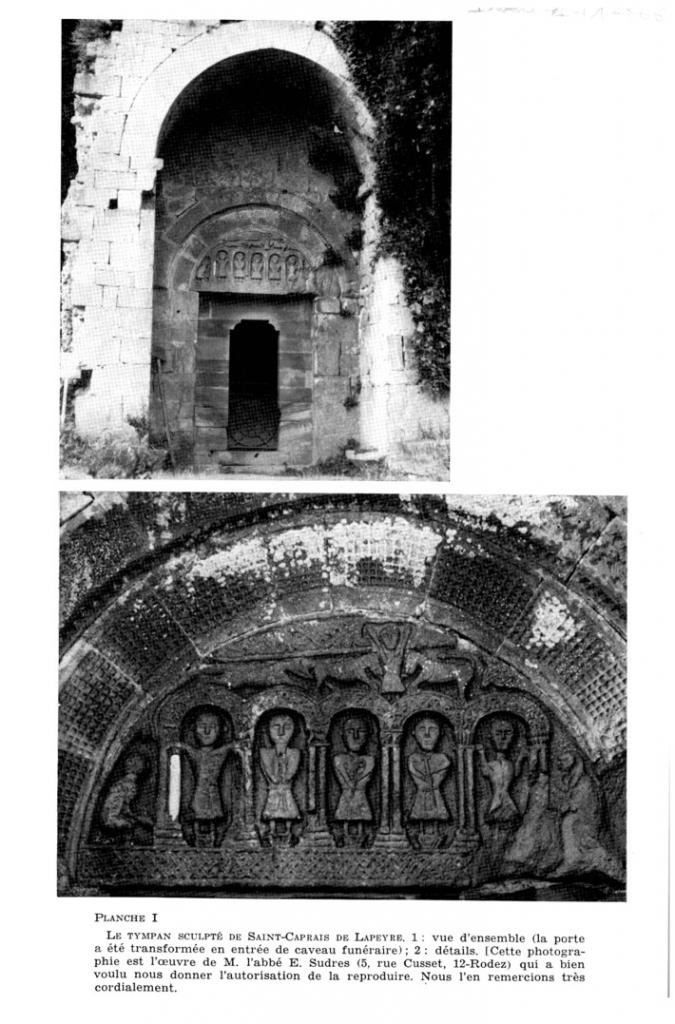

L'église Saint-Caprais, est l'ancienne église du cimetière de Lapeyre, centre d'une très ancienne paroisse qui englobe les trois châteaux de Versols, Lapeyre et Montalègre. Abandonnée suite à la construction de chapelles dans les trois châteaux : Saint-Thomas de Versols, Saint-Sauveur de Lapeyre et Saint-Martial de Montalègre. Elle est donnée en 1058 à l'Abbaye Saint-Victor de Marseille. Les Bénédictins y installent en 1082 un monastère qui est de courte durée.

En 1127, le petit couvent Saint-Caprais de Lapeyre dépend de l'abbaye de Vabres. Il est mentionné comme simple prieuré dans tous les actes qui suivent. Au XVIIIème siècle, le prieuré est ruiné.

En 1880, les décombres de l'église romane sont déblayés et le plan apparait alors sur le sol. Le tympan roman au décor sculpté naïf se trouve dans l'enceinte du cimetière, il est classé aux Monuments Historiques en 1928, ainsi que les façades et toitures, les restes du portail et du clocher.

La voussure supérieure, ornée de feuilles d'acanthe enfermées dans une tresse à 3 brins, présente à son sommet un motif en fond de corbeille. La pierre de grés rose employée à Lapeyre est identique à celle de Conques. Le motif gaufré et les feuilles d'acanthe se retrouvent également à Conques sur un des châpiteau ce qui permet la datation du tympan : 3ème quart du XIème siècle. Du cimetière dans le village de Lapeyre les vestiges d'une ancienne église sont visibles :

L'église Saint-Sauveur de Lapeyre, est bâtie dans la première moitié du XIème siècle sur le rocher fortifié de Lapeyre. Elle présente, malgré sa presque totale destruction, quelques vestiges comme deux arcades en retrait de l'aplomb du rocher. Elle est typique des tous premiers débuts de l'art roman.

L'église Saint-Thomas de Versols est construite au XIXème siècle, à l'intérieur se trouve une statue de la Vierge en marbre de Carrare (Prix de Rome).

Le cimetière de Lapeyre où se trouve le tombeau d'Elisabeth Medora Leigh-Byron, est classé aux Monuments Historiques en 1928.

Le château de Versols est bâti sur une terrasse surplombant le village. La rivière la Sorgue passe à son pied.

Le premier état conservé du château peut être daté de la fin du XIIIème ou du début du XIVème siècle.

En 1256, le château est un moulon fortifié avec une cour intérieure. Mis plusieurs fois en défense contre les Anglais, il est pourvu d'une poterne, de trois tours d'angle, et de deux échauguettes extérieures.

A la fin du XVème siècle, le logis actuel fait l'objet de modifications, dont témoignent les croisées du premier étage.

Au XVIIème siècle, un étage au corps principal (aile Sud-Ouest) est ajouté, probablement à l'occasion d'une importante campagne de modernisation du château

Il comporte deux étages carrés sur soubassement. Il est éclairé par deux travées de croisées de style Renaissance. Le rez-de-chaussée de l'aile Sud-Est ouvre sur la cour par de larges portes couvertes d'arcs segmentaires, correspondant sans doute à un usage de communs. Le soubassement repose sur un ensemble de caves voûtées anciennes, imbriquées les unes dans les autres.

La grande salle possède une cheminée et des vestiges de peintures murales qui sont inscrits aux Monuments Historique en 1988.

Au début des années 1960, le château, à l'abandon, est racheté par les propriétaires actuels qui engagent alors sa restauration.

Le château féodal de Montalègre du XIIIème siècle, est constitué d'un corps de logis presque carré à deux étages, flanqué de quatre tours rondes. Le troisième étage, qui est maintenant un grenier, comporte des systèmes de défense. L'accès aux étages se fait par un escalier à vis situé au centre de la façade Sud où il constitue une saillie. La tour Sud-Est possède au premier étage une chapelle à décor du XIXème siècle, au-dessus d'une salle voûtée en cul-de-four gardant des traces de peinture à motifs religieux.

Le château est inscrit au titre des Monuments Historiques en 1978. Récemment, il est aménagé en hôtel.

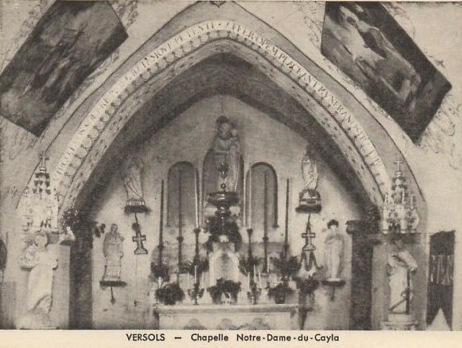

Le vieux prieuré de Notre-Dame du Cayla dont la présence est attestée depuis le XIIème siècle, est un lieu de pèlerinage fréquenté par les Dames de l'Abbaye de Nonenque qui s'y rendent à pied chaque année (12 Kms environ). D’après les textes, la chapelle et le prieuré existent en 1170.

Le site est situé sur un éperon calcaire qui domine la vallée de la Sorgues. A l'origine, un rempart et un fossé sont édifiés sur la partie centrale, barrant l’accès à l’éperon. La tradition orale conserve le souvenir d’un château médiéval, castellum utilisé au IVème siècle : une monnaie de l'empereur romain Constantin II (316/340, portrait de droite) et un morceau de la lanière d'une ceinture militaire datant de 360 y sont retrouvées.

La chapelle est mentionnée en 1203 dans une donation faite par Bec de Brusque à Ricard de Lapeyre, commandeur des Hospitaliers de Saint-Félix-de-Sorgues.

Le lieu subit les destructions des Guerres de Religion. Au XVIIème siècle, il appartient au Chapitre de Vabres.

Au XIXème siècle, l’édifice tombe en ruines et est restauré en 1861.

Le bourg fortifié de Versols.

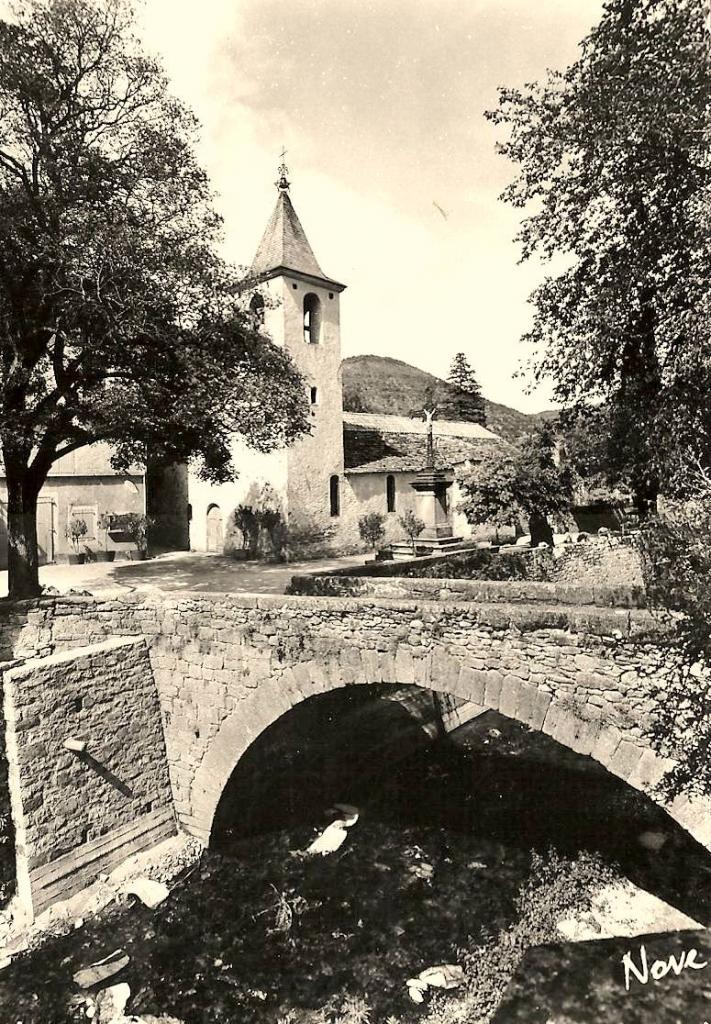

Le pont Vieux du XIVème siècle.

La grotte de la Dragonnière.

Les dolmens.

Plusieurs sentiers de randonnée partent de Versols ou de Lapeyre et permettent de découvrir, au Sud-Ouest, le plateau de la Loubière, au-delà le château de Montaigut et le rougier de Camarès. Au Nord, les plateaux des avant-Causses, les hameaux d’Hermilix et du Causse de Nissac, avec vue sur le rebord du Larzac.

Personnalité liée à la commune

Elisabeth Médora Leigh-Byron (1814/1849, portrait 1 de gauche), fille de la liaison incestueuse du poète britannique Lord Byron (1788/1824, portrait 1 de droite) et de sa demi-soeur Augusta (1783/1851, portrait 2 de droite).

Elle grandit aux côtés de sa mère, mais leur relation est froide et sans amour maternel. Séduite avant seize ans par son beau-frère Henry Trevanion, homme sans honneur, elle subit sa présence maléfique, entachée par des grossesses, dans une misère physique et morale.

Chassée par sa famille, obligée de se cacher, elle s’exile de nombreuses fois d’Angleterre vers la France.

Les trois dernières années de son existence, elle les passe dans le village de Lapeyre où elle épouse en 1848 un ancien sous-officier, Jean-Louis Taillefer, qui lui donne un fils et son nom. C'est dans la pauvreté et l'indifférence qu'Elisabeth trouve le bonheur et une famille.

Elle décède à l'âge de 35 ans, fatiguée d'une existence empoisonnée par le scandale de sa naissance et les cicatrices du passé. Elle repose au cimetière de Lapeyre.

Hameaux, faubourgs, quartiers, lieux dits et écarts ...

Le Perguis, La Jasse, Le Causse de Nissac, Hermilix mentionné en 1324 et 1334 sous la forme Ermolis et Armelis, Cinzelles, Les Tuiles, Mas de Baby, Mas de Jean Peyre, Montalègre, Puech Mets.

Evolution de la population

1782 : 264 habitants à Lapeyre et 354 à Versols, soit 618.

1783 : 252 habitants à Lapeyre et 374 Versols, soit 626.

1784 : 253 habitants à Lapeyre et 372 à Versols, soit 625.

1785 : 253 habitants à Lapeyre et 372 à Versols, soit 625.

1786 : 246 habitants à Lapeyre.

1787 : 230 habitants à Lapeyre et 363 à Versols, soit 593.

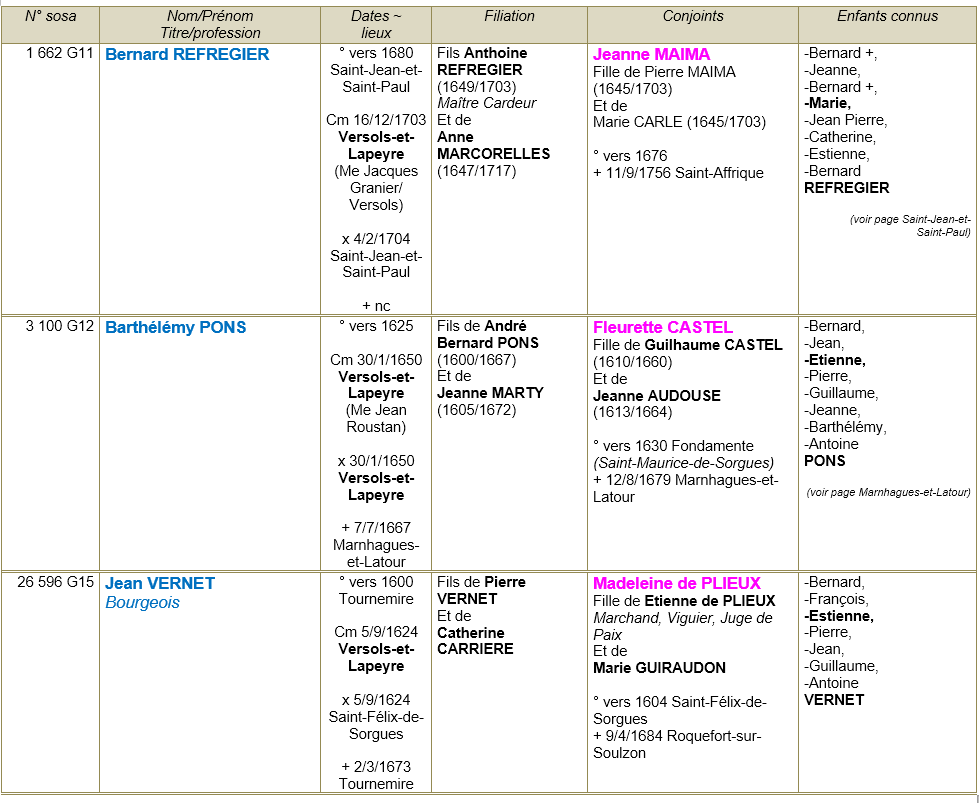

Nos ancêtres qui ont contracté mariage à Versols-et-Lapeyre ...

Carte de Cassini

Sources

Sites, blogs, photographies, livres et revues : Wikipedia ; Cercle Généalogique de l'Aveyron ; Essais historiques sur le Rouergue, T1, Limoges/1824 ; Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue, T1, Rodez/1853 ; Extrait de Récits et légende du massif de la Loubière, par J. Constans, dans Los Adralhans...

Date de dernière mise à jour : 02/11/2024