Anduze

EN COURS

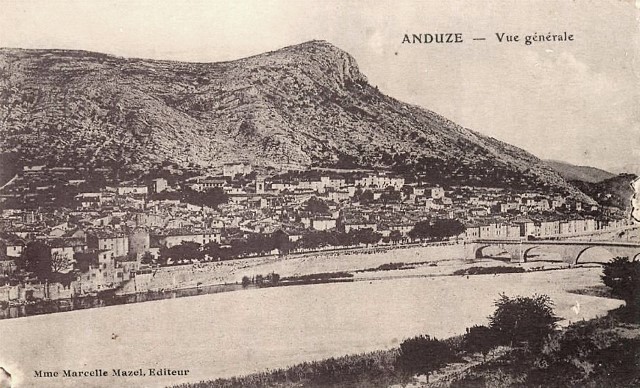

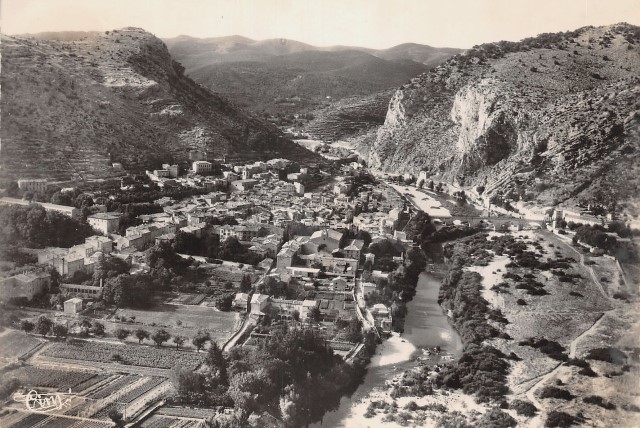

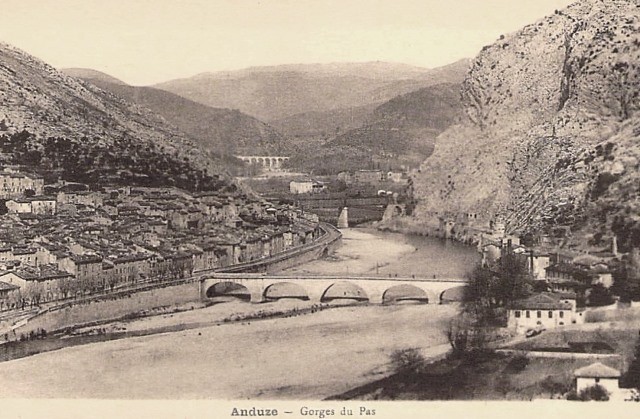

Nichée aux pieds de deux collines, les rochers de Saint-Julien et Peyremale, Anduze tire de son emplacement le bénéfice de sa situation stratégique de carrefour. Il y a plusieurs milliers d’années, ces deux rochers n’en forment qu’un seul, le Gardon a lentement creusé son lit pour ouvrir la Porte des Cévennes qui donne aujourd’hui son surnom à Anduze.

Nichée aux pieds de deux collines, les rochers de Saint-Julien et Peyremale, Anduze tire de son emplacement le bénéfice de sa situation stratégique de carrefour. Il y a plusieurs milliers d’années, ces deux rochers n’en forment qu’un seul, le Gardon a lentement creusé son lit pour ouvrir la Porte des Cévennes qui donne aujourd’hui son surnom à Anduze.

Ce bourg rural, appartenant à l'Unité Urbaine d'Alès, ville située à 12 Kms, possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000, les falaises d'Anduze, et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : D'azur au château d'argent ouvert et ajouré de sable, donjonné de trois tourelles aussi d'argent, celle du milieu plus haute, le tout maçonné aussi de sable.

Hydrographie

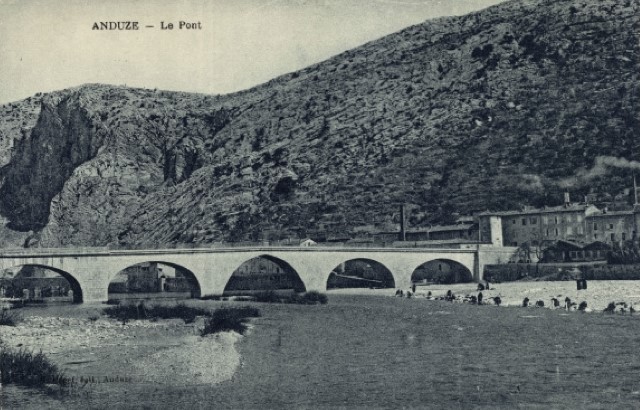

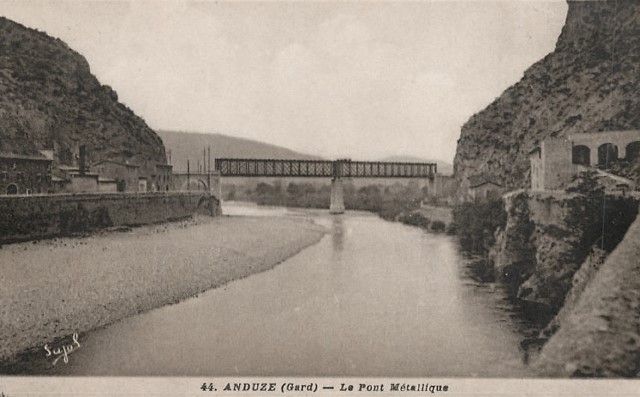

La commune est drainée par le Gard et par divers autres petits cours d'eau. La rivière le Gardon d'Anduze forme une vallée très encaissée, une gorge.

Histoire

Histoire

De nombreux vestiges témoignent de l'occupation par l'homme depuis la Préhistoire. Le site de la Grande Paillières abrite une trentaine de dolmens de l'époque Néolithique. Gaulois et romains laissent au sommet du rocher Saint-Julien un Oppidum et un Castrum.

A la fin du XIIIème siècle, Anduze, chef-lieu de viguerie, est le berceau de la sériciculture française. La cité est alors le centre régional du négoce de la soie et de la laine. Elle compte jusqu'à 7000 habitants à son apogée.

Aux XVème et XVIIème siècles, Anduze est un centre important du protestantisme cévenol. La ville fortifiée, qui compte 6 000 habitants en 1570, devient le quartier général des forces protestantes du Midi. En 1573, naissent les Provinces-Unies du Midi : une ébauche d'État huguenot basée sur l'autonomie locale.

En 1610, à la foire de Beaucaire, un potier cévenol trouve l’inspiration en voyant des poteries de type Médicis. A son retour au village, il tourne de grands pots et fonde la première entreprise de ce qui devient le célèbre Vase d’Anduze, renommé aujourd’hui dans le monde entier pour ses guirlandes et ses macarons.

En 1610, à la foire de Beaucaire, un potier cévenol trouve l’inspiration en voyant des poteries de type Médicis. A son retour au village, il tourne de grands pots et fonde la première entreprise de ce qui devient le célèbre Vase d’Anduze, renommé aujourd’hui dans le monde entier pour ses guirlandes et ses macarons.

En 1622, Anduze est la base de la résistance du duc Henri II de Rohan (1579/1638, portrait de droite), et elle voit ses remparts démantelés en 1629 à la suite de la Paix d'Alès.

Au XIXème siècle, avec les révolutions industrielles, Anduze connait un nouveau développement économique (filatures de soie, bonneterie, chapellerie), avant d'être frappée par la récession, comme l'ensemble des Cévennes.

Anduze est l'un des berceaux des mines de charbon des Cévennes, à l'époque des premiers entrepreneurs du charbon français.

Aux élections municipales de 1935, Anduze élit un maire communiste. La signature du pacte germano-soviétique suivie du déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale ont des répercussions rapides sur la vie des communes communistes. Très vite, des décrets sont pris pour neutraliser les mairies communistes : 26 de leur 32 conseils municipaux, dont 22 dans l’arrondissement d’Alès, sont suspendus par le préfet, plus deux autres en octobre. La ville d’Anduze se retrouve dirigée par une délégation spéciale désignée par le préfet.

Anduze et les Templiers

Anduze et les Templiers

C'est dans la Maison du Temple de Montpellier qu'est signé, en novembre 1169, le contrat de mariage de Guillemette de Montpellier (1159/1212), fille de Guilhem VII de Montpellier (1128/1172), avec Raimond de Roquefeuil-Anduze (1155/1204), fils du seigneur Bertrand d'Anduze (1120/1169), et qu'est solennellement publié, le 5 juin 1204, en présence d'un grand nombre de princes et de seigneurs, celui de Marie de Montpellier (1181/1213), fille de Guilhem VIII de Montpellier (1157/1202) avec le roi Pierre II d'Aragon dit Le Catholique (1175/1213, portrait de droite).

Guilhem VIII de Montpellier exempte, en avril 1189, la Milice du Temple de Montpellier de toute imposition sur ses domaines.

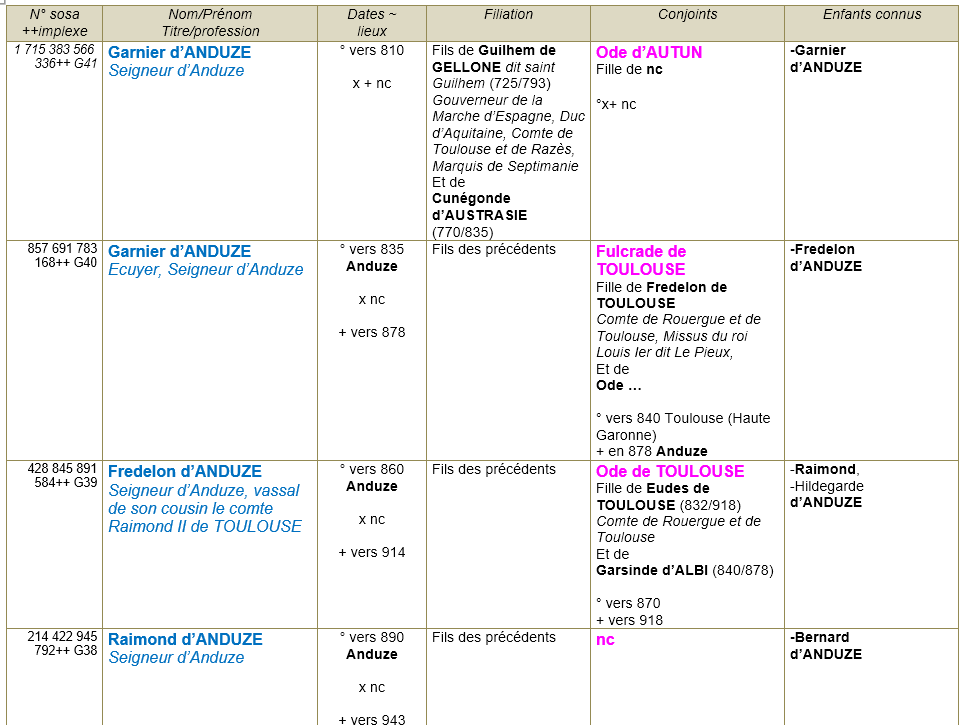

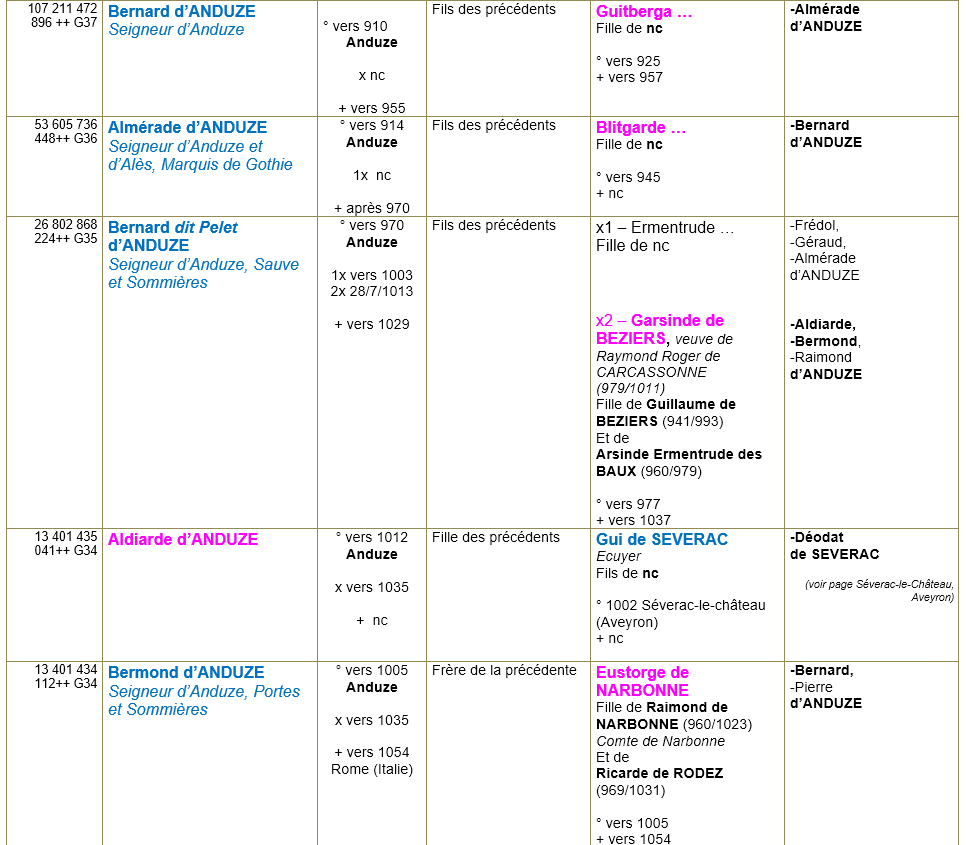

Les seigneurs et gens de la noblesse (voir § mes ancêtres en bas de page)

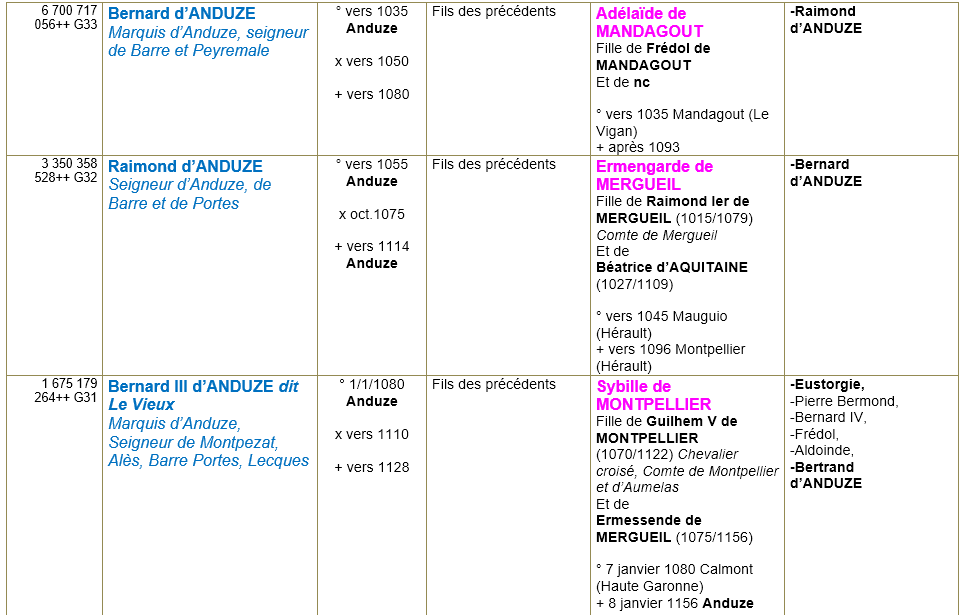

La seigneurie d'Anduze, du début du Xème siècle, appartient à mes ancêtres de la Maison d'Anduze qui est alors l'une des plus puissantes du Languedoc. Elle bat monnaie et ses membres s'intitulent marquis et prince d'Anduze. En 1266, la seigneurie d'Anduze est rattachée à la couronne de France.

Au début du XIème siècle, le premier seigneur d'Anduze authentiquement connu est Bernard dit Pelet d'Anduze (970/1029), qui se qualifie de marquis, en 1013. Il épouse, vers 1013, Garsinde de Béziers (977/1037), fille de Guillaume de Béziers (941/993) et de Arsinde des Baux (960/979), héritière de la vicomté d'Agde et de Béziers, veuve de Raymond Roger de Carcassonne (979/1011). Bernard a 3 fils issus d'un premier mariage : Frédol, Géraud et Almérade. Les deux premiers sont évêque du Puy et évêque de Nîmes, seul le dernier a une descendance ; il a aussi 2 enfants de son second mariage avec Garsinde de Béziers : Raymond, qui meurt sans postérité et mon ancêtre Bermond d'Anduze (qui suit) seigneur d'Anduze, d'Alais, de Sauve, dont le nom devient patronymique de la Maison d'Anduze. À la mort de Bernard dit Pelet les domaines sont partagés : Almérade a les châteaux d'Anduze, de Peyremale, de Barre, le lieu de Portes au diocèse d'Uzès et une partie du lieu de Meyrueis mais son fils, Pierre, meurt après 1077 sans laisser de postérité.

Bermond d'Anduze (1015/1054) épouse vers 1035 Eustorge de Narbonne (1010/1054), fille du vicomte Raymond de Narbonne (960/1023) et de Ricarde de Rodez (969/1031). Il meurt laissant 2 fils, Pierre Bermond (1033/1077) et Bernard d'Anduze (qui suit), qui se partagent l'héritage de leur cousin germain Pierre, mort sans postérité. Ils forment deux branches dites de Sauve et d'Alais.

Bernard II d'Anduze (1035/1078) seigneur d'Anduze, Barre et Peyremale, épouse vers 1050 Azalaïs de Mandagout (1035/1077).

Raymond 1er d'Anduze (1050/1114) fils des précédents, seigneur d'Anduze, de Barre et de Portes, épouse vers 1075 Ermengarde de Melgueil (1055/1096) fille de Raymond Ier de Melgueil (1015/1079) et de Béatrice d'Aquitaine (1027/1109).

Bernard III d'Anduze (1080/1154), fils des précédents, marquis d'Anduze, épouse Sybille de Montpellier (1095/1156) fille de Guillaume V de Montpellier (1070/1122) et de Ermessende de Melgueil.

Bernard IV d'Anduze (1100/1162) fils des précédents, est marquis d'Anduze.

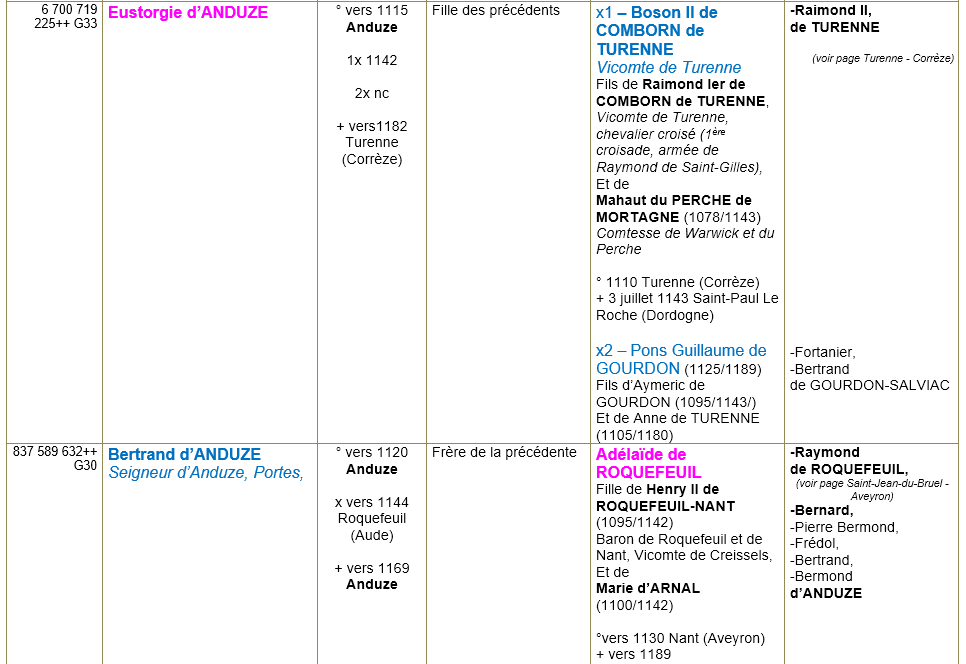

Mon ancêtre Bertrand d’Anduze (1120/1169), fils du précédent, est seigneur d'Anduze, Lecques et Montpezat, baron de Luc, viguier de Portes, satrape de Sauve. Il épouse vers 1144 Adélaïde de Roquefeuil (1130/1189), fille de Henri II Geoffroy Féréol de Roquefeuil-Nant (1095/1142) et de Marie d'Arnal (1100/1142). De ce mariage sont issus plusieurs fils :

-Pierre Bermond d'Anduze de Sauve (1120/1172), l'ainé, qui épouse en 1169 Ermessinde de Pelet (1135/1175), fille de Bernard de Pelet, seigneur d'Alès, et de Béatrice de Melgueil, d'où un fils. Le mariage est ensuite annulé. Ermessinde Pelet se remarie avec le comte Raimond V de Toulouse, à qui elle apporte en dot le comté de Melgueil.

Pierre Bermond se retire ensuite à l'abbaye de Mazan, où il devient moine et reste au moins 20 ans jusqu'à sa mort.

-Frédol d'Anduze, évêque de Fréjus, de 1166 à 1197.

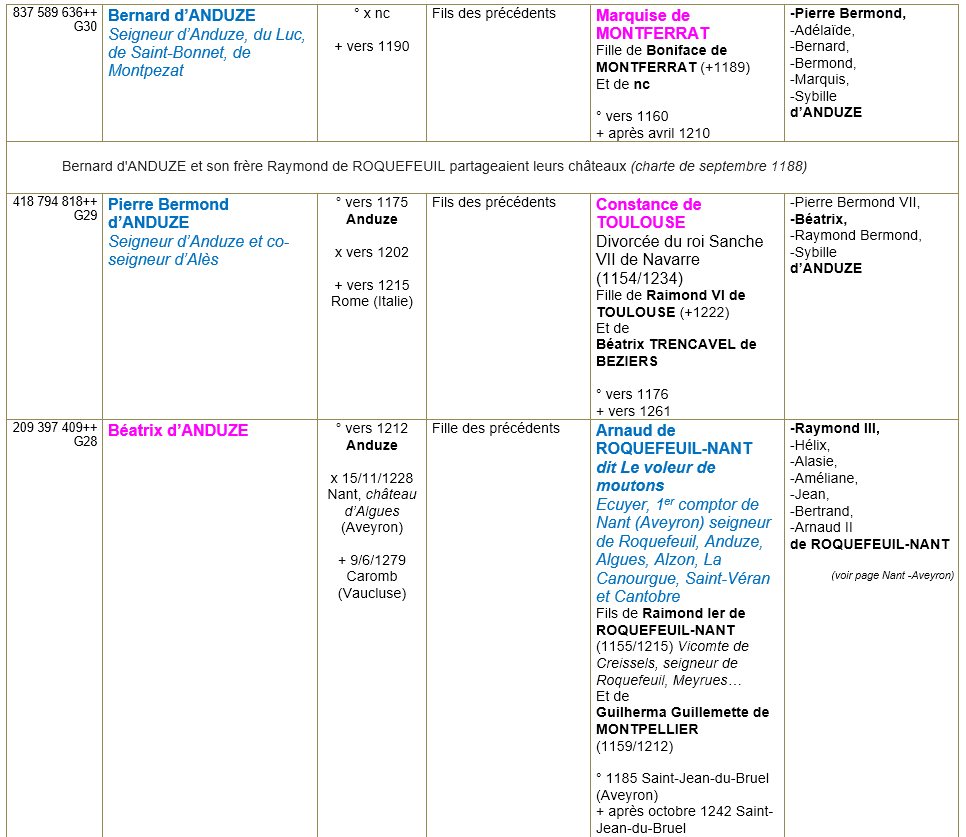

-Bernard d'Anduze (+1190) qui épouse Marquise de Montferrat, fille du marquis Boniface de Montferrat. Leur fils Pierre Bermond suit.

-Bertrand, seigneur de Sommières et de Tornac.

-Bermond, évêque de Sisteron de 1174 et 1214. Il est l'un des père du Concile du Latran en 1179.

-Raymond de Roquefeuil-Anduze (1155/1204) hérite de sa mère les baronnies de Roquefeuil et de Meyrueis et la vicomté de Creyssels. Il épouse par contrat en 1169, Guillemette de Montpellier (1159/1212), fille du comte et seigneur Guilhem VII de Montpellier (1128/1172) et de Mathilde de Bourgogne (1135/1172). Ils ont 3 fils au moins qui sont la tige de la seconde Famille de Roquefeuil : Raymond II, Guillaume et Arnaud Ier de Roquefeuil-Anduze (1185/1242, voir page Saint-Jean-du-Bruel). Ce dernier est comptor de Nant, seigneur d'Algues, d'Alzon, de Cantobre et La Canourgue, il épouse en 1228, Béatrix d'Anduze (1209/1279), fille de Pierre Bermond d'Anduze (1181/1215) et de Constance de Toulouse (1176/1261).

Pierre Bermond d'Anduze (1175/1215), fils de Bernard d'Anduze* et de Marquise de Montferrat, est seigneur d'Anduze, Sauve, Largentière et Sommières, co-seigneur d'Alais. Il épouse vers 1202 Constance de Toulouse (1176/1261), fille du comte Raymond VI de Toulouse (1156/1222), et de Béatrix de Béziers (1155/1193), répudiée par le roi Sanche II de Navarre (+1234). Il se croise lors de la 4ème croisade et est présent à la conquête de Constantinople.

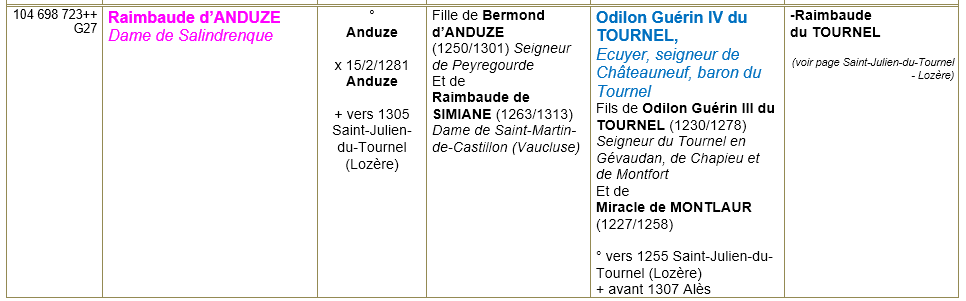

Leur fils, Pierre Bermond d'Anduze (1204/1254), seigneur d'Anduze, Sauve, Largentière, Hierle, Florac, Montpezat, Saint-Bonnet et en partie d'Alais, vicomte de Millau et de Gévaudan, épouse vers 1220 Josserande de Poitiers (1205/1253), fille d'Adhémar de Poitiers (1160/1251), comte de Valentinois, et de Philippa de Fay de Capteuil (1170/1258). Dans une charte du 30 mai 1246, cette dernière, lègue son château de la Voulte à Roger Bermond d'Anduze (1230/1303) seigneur d'Alès et de La Voulte, second fils de sa fille.

En 1243, Pierre Bermond qui s'est ligué avec le comte Raymond VII de Toulouse (1197/1249), son oncle, contre le roi Louis IX dit Saint-Louis (1214/1270), voit ses fiefs confisqués puis définitivement rattachés à la couronne de France.

Chroniques communales

Le vase d'Anduze

Le vase d'Anduze

Anduze est reconnu depuis le Moyen Âge comme un centre important de production de poteries, en vaisselle de toutes sortes, en tuiles et tuyaux de canalisation, en jarres à huile. C’est au XVIIème siècle que le célèbre Vase d’Anduze voit le jour, destiné à accueillir orangers et citronniers.

La légende raconte que ce vase horticole est contemporain du roi Henri IV (1553/1610) et est inventé par un potier d’Anduze qui s'inspire des vases italiens de type Médicis.

Une autre légende prétend que des vases d’Anduze ornent les jardins de Versailles au temps du roi Louis XIV (1638/1715).

Tout au long du XIXème siècle, l’activité est florissante et de nombreux potiers de la région se mettent à produire des vases de jardin. 1850, est l’une des périodes les plus fastes pour le vase d’Anduze, une trentaine de potiers le  produisent.

produisent.

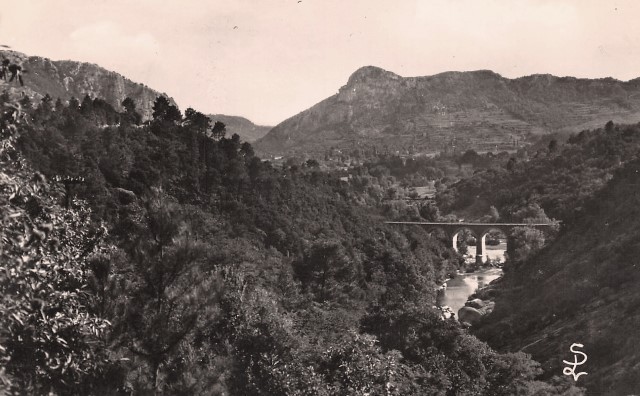

Le train à vapeur des Cévennes

Au départ d'Anduze jusqu'à Saint-Jean-du-Gard avec une halte à la Bambouseraie, de viaducs en tunnels, ce train déroule, en 40 minutes, 13 Kms de rêve à la découverte de la vallée des gardons et des admirables panoramas à bord d'un authentique train d'autrefois, tracté par une machine de 1917 entièrement rénovée.

Les chauve-souris

Les chauve-souris

Les falaises de Peyremale, avec ses nombreuses fissures et cavités, constituent leur habitat idéal. Les espèces présentes sur ce site sont : le minioptère de Schreibers ; le molosse de Cestoni ; le murin à oreilles échancrées.

Les chauves-souris sont actives de mars à octobre, période d’activité des insectes dont elles se nourrissent. Elles consomment en une nuit près de la moitié de leur poids en insectes variés et nuisibles dont le moustique.

En hiver, elles hibernent. Il est fondamental de préserver leurs zones de quiétude car tout réveil peut leur être fatal. Toutes les chauves-souris en France sont protégées.

Clara d'Anduze (buste dans le parc des Cordeliers d'Anduze)

Probablement affiliée aux seigneurs d’Anduze et fille de Pierre Bermont VI de Sauve, elle est née vers l’an 1200.

Elle est une trobairitz (femme poétesse et compositrice s’exprimant en langue occitane vivant dans le Sud de la France aux XIIème et XIIIème siècles) célébrée en son temps. À son époque, les terres occitanes sont le lieu de prédilection pour les troubadours, poètes compositeurs et musiciens qui tournent autour de la chevalerie et de l’amour courtois. Ces artistes sont majoritairement masculins, mais quelques femmes touchent à cet art et franchissent le pas.

Elle est une trobairitz (femme poétesse et compositrice s’exprimant en langue occitane vivant dans le Sud de la France aux XIIème et XIIIème siècles) célébrée en son temps. À son époque, les terres occitanes sont le lieu de prédilection pour les troubadours, poètes compositeurs et musiciens qui tournent autour de la chevalerie et de l’amour courtois. Ces artistes sont majoritairement masculins, mais quelques femmes touchent à cet art et franchissent le pas.

Connue par sa relation très mouvementée avec Uc de Saint Circ (1200/1253) gentilhomme quercynois natif de Thégra, près de Rocamadour (Lot). Le jeune homme envoyé à Montpellier pour faire des études afin de devenir prêtre, s’intéresse à la poésie et part sur les routes pour chanter ses textes. A la cour de Provence, il fait la connaissance de Clara. Une idylle nait ainsi que des échanges très lyriques. Leur amour tumultueux aboutit à une rupture. Uc de Saint Circ part en Lombardie où il se marie avec une Trévisane.

La florissante culture occitane est dévastée pendant la Croisade contre les Albigeois, un seul poème de Clara d’Anduze subsiste. La richesse du texte et les péripéties de son amour avec Uc de Saint-Cyrc font d’elle un personnage captivant de l’historiographie des troubadours et du monde mouvementé de l’amour courtois.

Patrimoine

Le château Neuf est construit dans les remparts dans la seconde moitié du XVIème siècle par les derniers seigneurs de la ville, la Famille Airebaudouze. Il comprend de nos jours deux tours en façade. Il est occupé en rez de chaussée par des commerces, et dans les étages par des logements.

La tour de Pézène fait partie du Château de Pézène, vieille maison seigneuriale et résidence des comtes de Beaufort des XVème et XVIème siècles. La tour date des XIIIème et XIVème siècles.

L'Eglise Saint-Etienne

Elle est bâtie au cours du XVIIème siècle sur l’emplacement de l’ancien temple de l’Eglise Réformée, détruit en 1685 lors de la révocation de l’Edit de Nantes. Elle est consacrée en 1688.

Le clocher est la partie la plus ancienne de l'église. L'intérieur contient des trésors artistiques de grande valeur : le tableau de l'Assomption de 1697, le tableau de Saint-Etienne de 1846, des statues à la feuille d'or datant de la première moitié du XIXème siècle, un tabernacle du XVIIème siècle (œuvre espagnole en bois sculpté), des peintures murales représentant la Vierge Marie et des vitraux colorés du XIXème siècle.

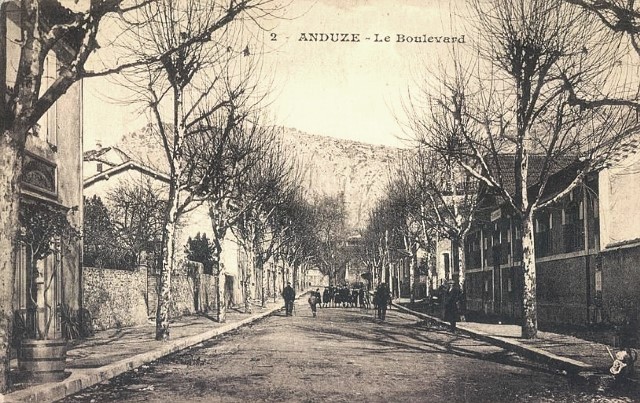

Le Plan de Brie est une grande place avec de nombreux restaurants. Les Casernes y sont construites en 1740 pour abriter les troupes royales. La partie à gauche du temple abrite actuellement l'Office de Tourisme, la partie de droite est devenue la Mairie.

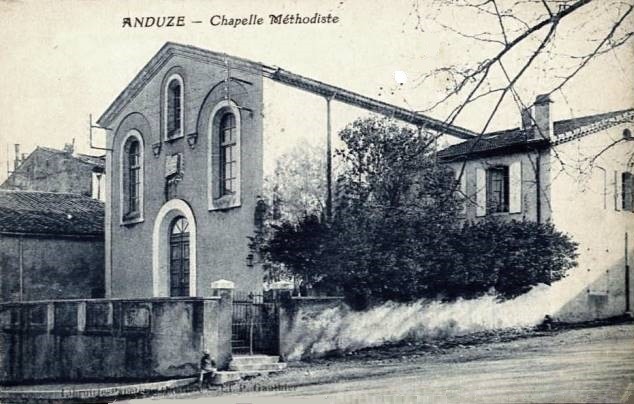

Le premier Temple est situé dans le vieil Anduze, rue Notarié, en 1567. Il est agrandi en 1590. En 1685, lors de la révocation de l'Édit de Nantes par l'Édit de Fontainebleau, les protestants sont chassés et se retrouvent dans les montagnes au Désert. En plus d'avoir été le premier temple, la maison du 5 rue Notarié est connue pour avoir été la Maison Consulaire et une des premières écoles.

Le grand Temple de l'Eglise Réformée

Le temple actuel remplace un édifice construit en 1602 et détruit par ordre du roi en 1636. Érigé sur l'emplacement d'une des casernes des Dragons du roi, édifiée en 1740 au plus fort de la répression en Languedoc, sur le Plan de Brie. Le bâtiment actuel est reconstruit et est inauguré en octobre 1823 après son effondrement en 1812.

Dans le style néo-classique du début du XIXème siècle, la façade, le perron et la salle de l'Assemblée sont édifiées sur l'emplacement de la cour. Les murs sont devenus des ailes aveugles, de part et d'autre de la façade. Le clocher-mur n'est pas en façade mais sur le pignon Sud. Il abrite une cloche de 650 Kgs installée en 1883.

À l’intérieur, une tribune située à mi-hauteur entoure le bâtiment, constitué d'une seule salle voûtée en berceau. Sur cette tribune, au-dessus du tambour de l'entrée, un premier orgue est construit en 1848. En 1992, il est procédé à sa reconstruction et à son extension. Il est à nouveau restauré en 2012.

Une attention particulière est portée à l'aménagement intérieur du bâtiment, où les bancs se déploient en demi-cercles au centre desquels se trouve la chaire. Deux volées d'escalier en fer forgé permettent d'y accéder. Le sommet de l'abat-voix est décoré de palmes et de draperies. Cette architecture semi-circulaire symbolise l'égalité des participants à l'Assemblée.

Ce temple est l'un des plus grands de France. Il fait l'objet d'une inscription au titre des Monuments Historiques en 1979.

La Tour de l'horloge

Elle date du XIVème siècle et sert à l’origine de tour de guet. En 1569, elle est dotée d’une horloge, lui conférant ainsi une utilité civile et non plus uniquement militaire. Cette nouvelle fonction lui vaut d’être épargnée lors de la destruction des remparts ordonnée par Armand Jean Duplessis de Richelieu (1585/1642) après la signature de la Paix d’Alais en 1629.

Sa méridienne permet de donner l’heure tous les quarts d’heure entre 11h et 13h. Le cadran enregistre les saisons et les entrées dans les signes du zoodiaque.

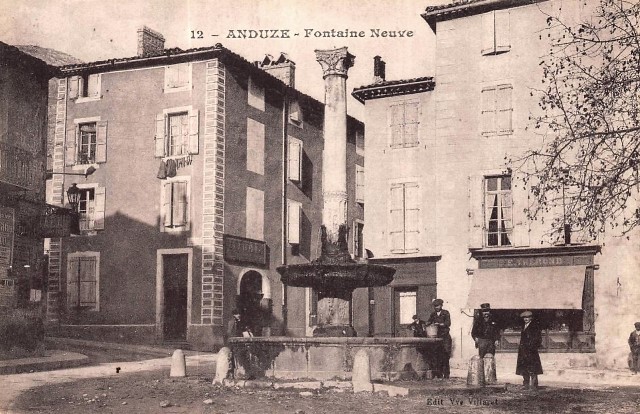

La fontaine du Bicentenaire

Elle est réalisée en 1989 par un compagnon pour la commémoration du Bicentenaire de la Révolution Française. Les colonnes illustrent les 3 styles architecturaux ionique, dorique et corinthien.

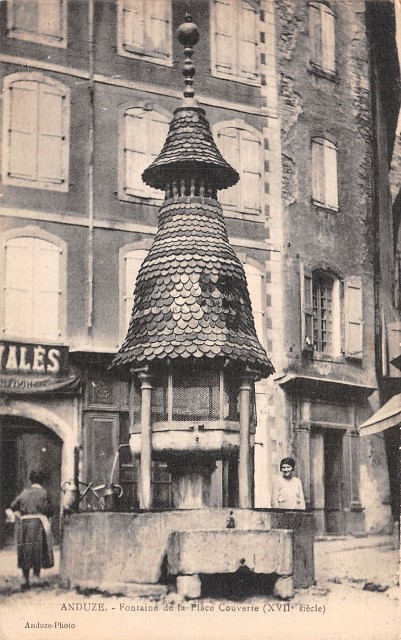

La fontaine Pagode

Elle est offerte en 1649 par un consul anduzien, négociant en soie. Il se rend régulièrement en Orient pour ses affaires et est séduit par l’architecture. Voyant qu’Anduze n’a alors qu’une seule fontaine, il décide d’en offrir une à la ville, à qui il propose de prendre à sa charge les frais de construction à condition que ses plans soient respectés. Les briques recouvrant la charpente sont en céramique vernissée.

La fontaine Pradier

Située sur le Plan de Brie, elle est construite en marbre blanc à l’époque du percement de la rue Neuve, vers 1830. De style classique, elle se compose d’un vaste bassin circulaire au centre duquel, sur un socle ouvragé, prend place une vasque supportant elle-même une colonne au chapiteau corinthien. Elle porte le nom de son sculpteur James Pradier (1790/1852).

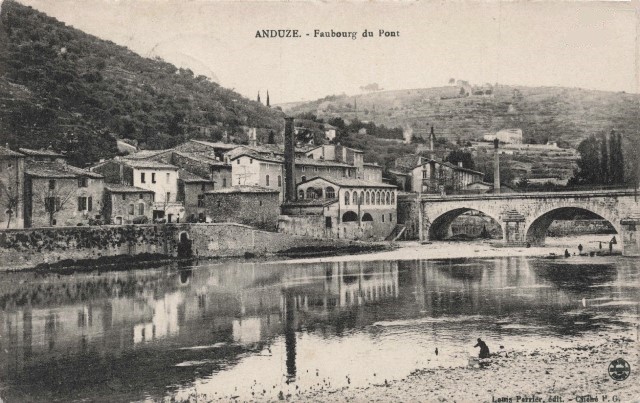

Le Quai ainsi appelé à tort car aucun bâteau ne s'y est accosté. Pendant un siècle et demi, les maisons, privées de leur rempart, ont été victime des gardonnades (crues soudaines et violentes du Gardon), pour pallier ce problème une digue est construite en 1774.

La Place couverte est construite en 1457, autrefois marché aux grains et aux châtaignes. Cette place est entourée de demeures remarquables, résidences des familles borgeoises et nobles.

La Place Notre-Dame tient son nom d'une ancienne église, Notre-Dame du Bourg, aujourd'hui disparue. Au centre, une fontaine du début du XVIIIème siècle. A l'arrière un magnifique porche de grès rouge porte la date de 1728.

La Place de la République, face à l'église, est édifiée à l'emplacement d'un ancien cimetière. Sur cette place, se trouve la plus ancienne fontaine de la ville, surmontée d'un obélisque et l'ancienne Maison Consulaire, autrefois siège du pouvoir administratif de la ville. L'ancien blason d'Anduze au-dessus de la porte, endommagé à la Révolution Française, est encore visible.

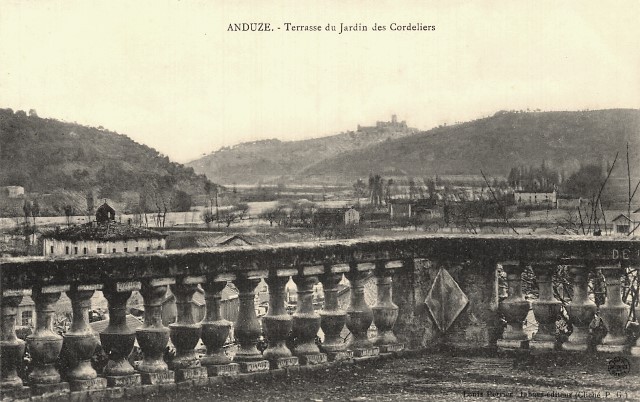

Le Parc des Cordeliers

D’une superficie de 4 hectares, est très apprécié pour son calme et la beauté de ses espèces : des arbres typiques de la région mais également des essences moins courantes comme le cèdre de l’Himalaya, le tulipier de Virginie, le cryptomeria du Japon, le hêtre pourpre ou le chêne des Canaries. Le parc abrite : le buste de Clara d’Anduze, les plaques du poète Jean Pierre Claris de Florian (1755/1794, portrait de gauche), du poète et écrivain Henri Barbusse (1873/1935) et du Résistant Marcel Bonnafoux dit Marceau (1910/1942, portrait de droite) ainsi que le monuments aux morts.

La Tour Sandeyran et le Château de Tornac

Situés à A 3Kms d'Anduze, surplombant le Gardon d’Anduze entre vignes et montagnes, lieu de passage des routes du sel, de la soie, des minerais, la transhumance... entre la vallée du Rhône et les Cévennes.

La tour existe depuis l'époque romaine, où elle est construite en bois, c'est un poste de garde avancé de la cité d'Anduze.

La tour est rebâtie en pierre au XIIème siècle lors de la fortification. Les ruines de ses remparts sont encore visibles au portail d’entrée du château contre le logis. Elle prend le nom de Saint Deyran lors de la christianisation de la région. À Tornac, le peuple est catholique contrairement à celui d’Anduze qui est protestant.

D’une hauteur de 25m, elle fait partie du système de tour à signaux. En haut de la tour, le jour, en cas d’attaque, des fagots d’herbes mouillées sont allumés pour qu’une fumée se dégage et soit visible d’une autre tour ; de nuit, de l’herbe sèche brûle pour que les flammes soient conséquentes et visibles.  Ainsi, il est possible d’avertir d’une invasion barbare depuis le littoral jusqu’à Florac.

Ainsi, il est possible d’avertir d’une invasion barbare depuis le littoral jusqu’à Florac.

Le château se construit autour de la tour. Différents propriétaires s'y succèdent depuis le XIIème siècle, apportant chacun des modifications selon les époques. Au cours de son hustoire, il est château défensif durant plusieurs siècles, et plus particulièrement lors de la Guerre des Camisards au XVIIème siècle, puis château d’apparat.

Le logis Renaissance est construit au XVIIème siècle. Son architecture rappelle celle des châteaux de plaisance. Il possède en sous-sol des caves importantes, une citerne...

Lors de la Révolution Française, il est complètement délaissé par ses héritiers. Incendié en avril 1792, les plafonds à la française, les menuiseries et charpentes disparaissent mais l’imposante silhouette rectangulaire du logis Renaissance et de la tour Sandeyran demeure toujours visibles dans le paysage de la vallée des Gardons.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, Le 25 août 1944, le château devient le refuge d’une garnison de maquisards. Puis le château tombe dans l’oubli jusqu’en 1971 date à laquelle l’association des Amis du château de Tornac entreprend des travaux de restauration. Il devient un lieu culturel où des concerts sont organisés.

Il est classé à l’inventaire des Monuments Historiques en 1985.

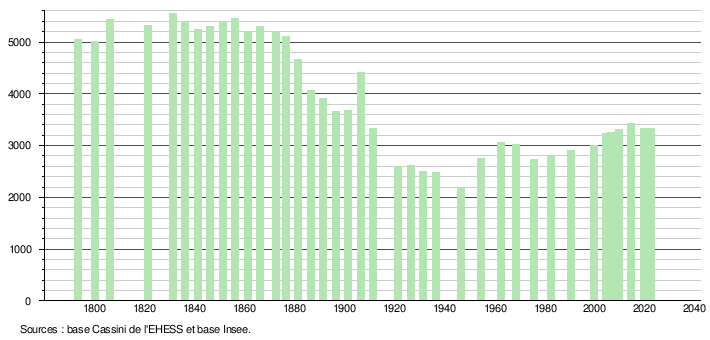

Evolution de la population

Faubourgs, quartiers, lieux dits, hameaux et écarts

Beaulieu - Cabanoule - Driolle - Fraisal - L'Arbousset - La Berrière - Montaigu - Veyrac - L'Olivier - Tavion - Panissière, Saint Alary.....

Les personnages liés à la commune

Henri Barbusse (1873/1935, portrait de droite), écrivain dont la famille est originaire d'Anduze.

Jean Jacques Paulet (1740/1826), auteur d'une Histoire de la ville d'Anduze, parue en 1847.

Gabriel Liquier (1825/1887), ecclésiastique protestant, puis écrivain et dessinateur, né à Anduze.

Alfred de Montvaillant (1826/1906), poète né à Anduze (une plaque indique sa maison natale sur la Place des Halles).

Darcelys (1900/1973), chanteur et acteur né à Anduze.

Lucie Mazauric (1900/1983), conservatrice de musée et historienne née à Anduze.

Suzette Puech (1937/2005), botaniste née à Anduze.

Jean Dujardin et Alexandra Lamy (portrait de droite), acteurs, mariés à Anduze le 25 juillet 2009, y ont possédé une maison.

Pierre Mazel (1884/1965), médecin, résistant, médecin légiste chargé du Mémorial de l'oppression, né à Anduze.

Mes ancêtres d'Anduze

Carte de Cassini

Sources

Sites, blogs, photographies, livres, journaux et revues ... : Wikipedia ; Mairie d'Anduze ; Le Midi Libre de 2020.

Date de dernière mise à jour : 26/03/2025