Arrigas

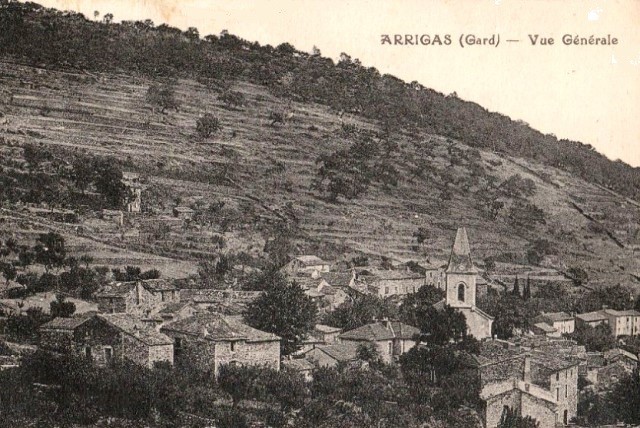

Située dans la haute vallée de l’Arre, en partie dans le Parc National des Cévennes, dans l'Ouest du département, cette petite commune rurale fait partie de l'aire d'attraction du Vigan.

Située dans la haute vallée de l’Arre, en partie dans le Parc National des Cévennes, dans l'Ouest du département, cette petite commune rurale fait partie de l'aire d'attraction du Vigan.

Elle possède un patrimoine naturel quatre sites Natura 2000 : le massif de l'Aigoual et du Lingas, le causse de Blandas, les Cévennes et les gorges de la Vis et du cirque de Navacelles ; ainsi que trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Les communes limitrophes sont : Dourbies, Alzon, Blandas, Arre et Aumessas.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : Bandé d'or et d'azur, au chef de sable chargé d'une aigle aussi d'or.

Hydrographie

La commune est drainée par la Vis, l'Arre, le Bavezon, le ruisseau d'Albagne et par deux autres cours d'eau.

Histoire

Histoire

Arrigas possède de nombreux vestiges mégalithiques : dolmen d'Arrigas, sur la route de Peyraube, dolmen de la Peyre Cabussélado à la limite de la commune d'Arre, 3 menhirs renversés au col de Vernes et au lieu-dit Troulhas.

Dès l'époque Gallo-romaine, ce lieu est le site d'une exploitation minière.

Les fouilles réalisées en 2007 dans le chœur de l'église permettent de découvrir une tombe à lauzes ainsi que plusieurs sépultures, dont les ossements, sont datés pour les plus anciens de la période mérovingienne (650-850). La première trace écrite mentionnant Arrigas apparaît dans le cartulaire de Saint-Victor ou l'église est mentionnée en 1113 et le monastère en 1135.

Au XIVème siècle, pendant la Guerre de Cent Ans, l'église est fortifiée.

Pendant les Guerres de religion, une partie de la population embrasse la Réforme*.

En 1625, le château du Pont d'Arre est pris par les religionnaires, ainsi que l'église fortifiée d'Arrigas qui est presque entièrement détruite.

Une mine de cuivre, zinc et plomb est exploitée intensivement de 1896 à 1907 (au lieu-dit le Teulas). Des traces de cette exploitation subsistent encore aujourd'hui (galeries et restes de bâtiments).

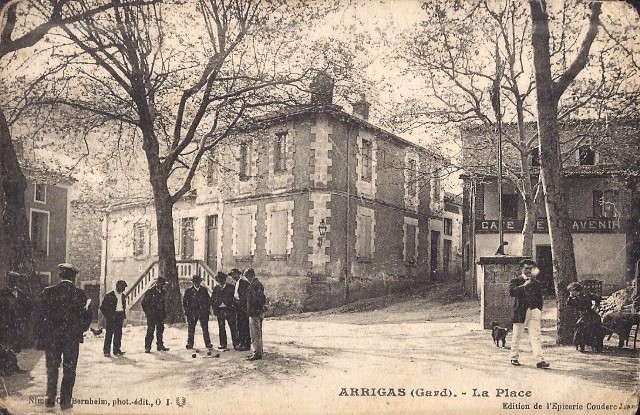

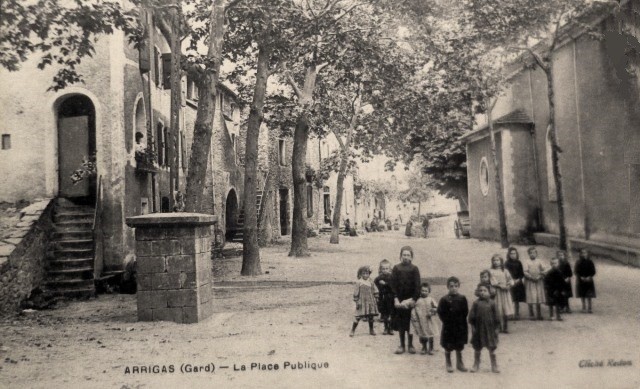

En 1895, près de 600 habitants peuplent le village qui possède une poste, un télégraphe et une station.

Seigneurs et gens de la noblesse

Pendant les Guerres de religion, la Famille d'Albignac, seigneurs d'Arrigas, embrasse la Réforme*, ainsi qu'une partie de la population. Mais, par fidélité au roi, elle change de camp. En 1625, lorsque le duc Henri II de Rohan (1579/1638, portrait de gauche) soulève les protestants du Languedoc, Charles d'Albignac prend fait et cause pour le roi Louis XIII (1601/1643, portrait de droite). Quelques mois plus tard, au siège de Creissels, il stoppe l'avance des troupes du duc de Rohan, ce qui lui vaut d'être élevé par le roi au rang de baron d'Arre.

Pendant les Guerres de religion, la Famille d'Albignac, seigneurs d'Arrigas, embrasse la Réforme*, ainsi qu'une partie de la population. Mais, par fidélité au roi, elle change de camp. En 1625, lorsque le duc Henri II de Rohan (1579/1638, portrait de gauche) soulève les protestants du Languedoc, Charles d'Albignac prend fait et cause pour le roi Louis XIII (1601/1643, portrait de droite). Quelques mois plus tard, au siège de Creissels, il stoppe l'avance des troupes du duc de Rohan, ce qui lui vaut d'être élevé par le roi au rang de baron d'Arre.

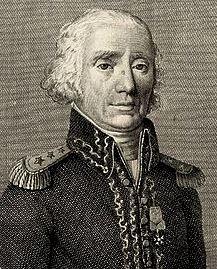

Après la destruction du Pont d'Arre, la Famille d'Albignac remet le château d'Arrigas au goût du jour et s'y installe. Elle occupe la demeure jusqu'à la mort du général baron Louis Alexandre d'Albignac (1739/1825), maire du Vigan en 1790 et général de division de l'Armée des Alpes.

Le château devient ensuite la propriété de son neveu, Marc Antoine de la Tour Lisside (+1848), branche de la Famille de la Tour d'Auvergne, jusqu'à sa mort.

Patrimoine

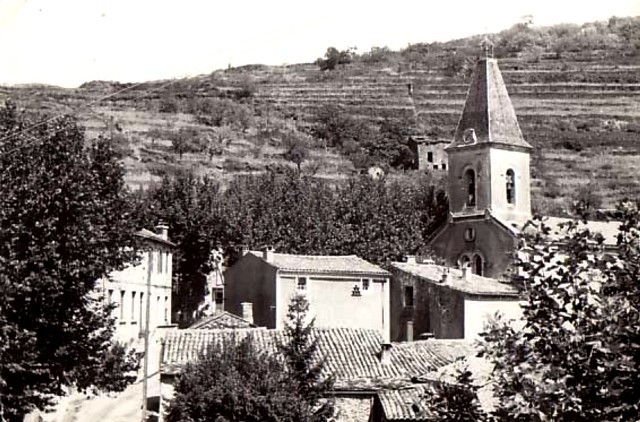

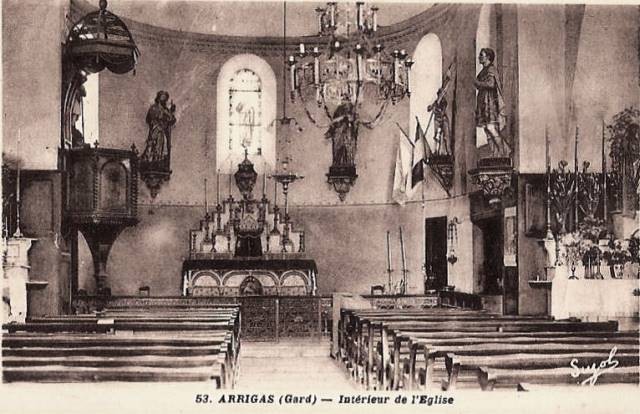

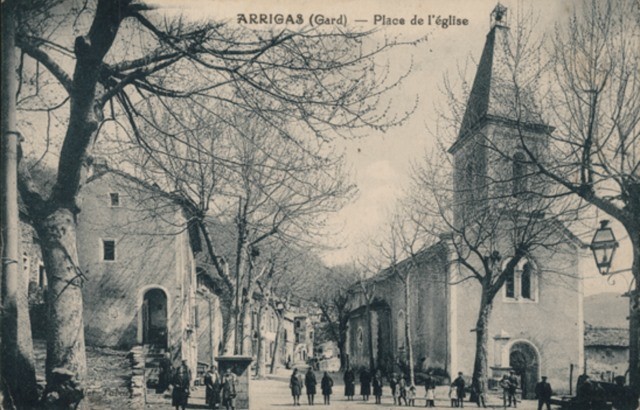

L'église Saint Genest

L'église d'origine est construite au XIIème siècle par les moines bénédictins, il n'en reste aujourd'hui que quelques fondations en pierres de taille, au niveau de l'abside.

Elle est rebâtie au XVIIème siècle et conserve de nombreux vestiges de cette époque comme le cul de four en pierres apparentes qui constitue la voûte du chœur. Au niveau du mobilier : un autel et une statue de la Vierge, en bois polychrome doré à la feuille d'or, datent de l'époque baroque, ainsi qu'un retable du XVIIIème siècle représentant la Nativité et l'Adoration des mages. Le mobilier de l’église comprend également : le tableau de saint Guiral, ermite et patron des troupeaux, un des héros de la légende des trois ermites (voir § Légendes), très répandue en Cévennes, réalisé par un notaire de Saint-Jean-de-Buèges en 1850, les habitants d’Arrigas y sont sentimentalement très attachés, sa restauration est réalisée en 2001 ; une grande croix de procession en bois polychrome de 1815 ; les livres des chantres en grégorien de 1830.

Dans le sol du chœur, une tombe à lauzes d'époque mérovingienne, découverte lors de fouilles en 2007, est conservée apparente sous une vitre. Les ossements sont datés entre 650 et 850. L'église actuelle recouvre une nécropole antérieure à l'époque romane.

Le château d'Albignac

Son origine est incertaine, certains ouvrages le mentionnent au XIVème siècle, mais les éléments sculptés les plus anciens retrouvés datent de la première moitié du XVème siècle. Il est modifié à toutes les époques qui suivent.

De la fin du Moyen Âge, il conserve une petite muraille percée de meurtrières donnant sur la place du village d’Arrigas et quelques murs. Sa façade présente de belles fenêtres à meneaux des XVème, XVIème et XVIIème siècles, des baies géminées de cette dernière époque également, des corniches en pierre, ainsi que des encadrements de portes en pierre des XVIème et XVIIème siècles. Le rez-de-chaussée est constitué de salles voûtées construites très probablement au XVIIème siècle à l'intérieur des murs pré-existants.

Jeanne de Caladon (1579/1633) dame d'Arre, épouse en 1594 Pierre d'Albignac (1565/1620) seigneur de Bedos. Après la destruction, au XVIIème siècle, du château du Pont d'Arre, situé dans le bas d'Arrigas, la Famille d'Albignac apporte de sérieuses modifications au château d'Arrigas et s'installe définitivement dans la demeure héritée de la Famille Béranger de Caladon.

Les d'Albignac y vivent jusqu'à la mort du baron Louis Alexandre d'Albignac (1739/1825), maire du Vigan en 1790 et général de division de l'Armée des Alpes. Le château devient ensuite la propriété de son neveu, Marc Antoine de la Tour Lisside (+1848) jusqu'à sa mort.

La seconde moitié du XIXème siècle sonne le début de l'agonie pour le château qui est divisé et dépecé. Un aménagement des lieux dans la seconde moitié du XXème siècle le sauve de la ruine. Acheté en 2011, le château est transformé en gite en 2021.

Saint-Peyre

Le rocher de Saint-Peyre se trouve à égale distance du col de Vernes et du col de l’Homme Mort, à 1200m d’altitude environ. Le site naturel est constitué d’un chaos granitique qui surplombe les vallées d’Aumessas et d’Arrigas avec un point de vue sur les cascades de Roque Longue, au-dessus du village d’Aumessas. Le site présente de nombreux vestiges provenant de différentes périodes. Des cupules sont creusées à son sommet et une pointe de flèche en silex y est découverte il y a quelques années. Au Nord comme au Sud du rocher, sur quelques blocs de granit, il y a présence de ces mêmes mystérieuses cupules ovales ou circulaires creusées dans la roche.

Datant probablement de la même période, la peyre dé l’autar, ou pierre de l’autel druidique, est composée de trois blocs de granit. Le bloc le plus imposant constitue le soubassement du monument. Deux gradins sont aménagés dans cette masse. Dans le dernier de ces gradins, une cupule de grande dimension est creusée comme pour recueillir un liquide s’écoulant depuis une saignée pratiquée dans la table qui surplombe le monument. Ce bassin disparaît sous la table du monument. Cette table est constituée d’un imposant bloc de granit soutenu par un bloc latéral sur lequel elle s’est affaissée avec le temps. Dans le prolongement du monument, en contrebas des gradins, deux murs parallèles orientés sont encore bien visibles, avec une porte sur la face Ouest. Ces murs s’appuient sur le monument et des encoches de poutres sont taillées juste en dessous des gradins. Affleurants au pied de cet autel, des fonds de marmite, provenant de minerai de cuivre, sont découverts en 2000.

Un habitat très sommaire se présente sous la forme de blocs non taillés posés sur des gros blocs de pierre déjà en place. Des entailles pour les poutres apparaissent ici et là dans la paroi rocheuse contre laquelle ces fonds de cabanes sont adossés.

La majeure partie de l’habitat de Saint-Peyre est constituée de murs réguliers construits en petit appareil de pierres bien équarries. Au début du siècle dernier, les bergers de Vernes réutilisent ces matériaux dans diverses constructions du hameau. Du mortier de chaux apparaît même dans certains murs.

L’occupation du Saint-Peyre est attestée au Moyen Âge par des sources écrites. Le lieu-dit est alors appelé rocher des Merlets. La forme et la disposition de l'habitat suppose un village médiéval abandonné au XIVème siècle, en relation avec les mines de Peyraube, situées dans la montagne d’Arrigas, en face du Saint-Peyre.

La chapelle Saint-Pierre des Merlets

Jusqu’en 1675, les comptes rendus des visites pastorales dans la paroisse d’Arrigas, mentionnent cette chapelle comme dépendance de l’église Saint-Genest d’Arrigas.

Elle est fondée vers 1262 par Raymond de Roquefeuil.

Les mines de Peyraube

La présence de galeries anciennes, probablement médiévales, est attestée. Les mines de Peyraube ne sont guère éloignées de Saint-Peyre et elles sont reliées directement au site par un très ancien chemin, qui passe au-dessus de Peyraube, et que les anciens appellent cami ferrat. La tradition orale des anciens du hameau de Peyraube rapporte que leurs ancêtres habitent autrefois à Saint-Peyre, et que Saint-Peyre est le village des mineurs.

Les ruches tronc

Les ruches tronc

Creusés dans des troncs de châtaignier et fermés par des pierres en lauze, ces ruchers ont parfois jusqu’à 300 ans. Ce type de ruche ne demande aucun entretien et protége efficacement les abeilles contre le froid ou la chaleur. Leur utilisation cesse avec les conflits mondiaux : les hommes partis, les femmes ont du mal à soulever les lourdes lauzes.

En 2008, cette technique ancestrale d’apiculture est remise au goût du jour.

L’abeille noire cévenole est moins productive que d’autres variétés mais son miel est rare et très recherché. Avec un petit rendement de 3 à 3,5 kgs (contre 15 à 17 pour une ruche à cadre) ce miel est très prisé des grandes tables. C’est un miel de châtaignier de fleurs sauvages de montagne, pressé et non centrifugé, tel qu’il se faisait au Moyen âge.

Le moulin d'Agussol

Il est mentionné pour la première fois dans un acte en mars 1516. Au XVIIème siècle Françoise Fabrisse et son fils Antoine Cavalier en sont propriétaires.

Il porte aujourd'hui le nom de son dernier propriétaire. Il est restauré par l'association Saint-Peyre Nature (voir § suivant).

Ce moulin bladier (à l'origine nom du marchand de blé) est destiné à moudre les céréales en utilisant l'énergie hydraulique.

Chronique communale

L'association Saint-Peyre Nature

Elle est créé en 2011 et oeuvre à la sauvegarde du patrimoine local : reconstruction du lavoir du bourg en 2014 ; en 2015 du petit lavoir de La Bruyère, situé sous la route allant de Fabrègue à La Bruyère, avec création d'un escalier pour faciliter son accès ; réhabilitation du moulin d'Agussol en 2022.

Légendes

La première : elle est colportée par les bergers des alentours, par les nuits de pleine lune, des grondements s’élèvent du rocher et les Mascos en sortent et se livrent à des scènes effrayantes. Et alors malheur à ceux qui se trouvent là.

La seconde : Lorsque la chapelle est désaffectée, les cloches sont enfouies sous l’aire de Peyraube et ses ornements, naturellement fort précieux, murés dans une maison du hameau. Dans les années 1940, le curé d’Arrigas, Raymond Martin, convaincu par les propos de sa servante, demande au propriétaire de cette maison de faire des sondages dans les murs de son habitation. Le propriétaire s’exécute mais il s’arrête net quelques jours plus tard, refusant de poursuivre. Il se dit dans le village que des manifestations bizarres l’ont empêché de continuer. Et ... la maison porte malheur.

La troisième : La légende de Saint-Guiral

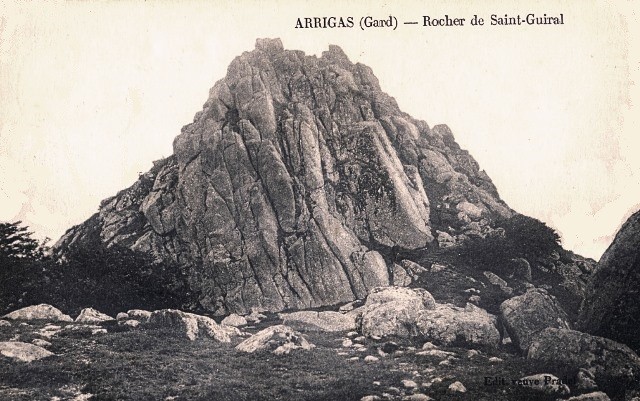

Saint-Guiral, nom d’un dôme rocheux granitique s’élevant à 1366 m d'altitude, situé dans le Parc National des Cévennes, au contact des communes d’Alzon et Dourbies, à 20 kms du mont Aigoual. Par beau temps, la Méditerranée, le mont Canigou (Pyrénées), les causses Noir, Méjean, Blandas, le Larzac, et une grande partie des Cévennes, dont le mont Aigoual, sont visibles. C'est l'un des plus vastes panoramas de France.

La légende dit qu'au temps des croisades, trois jeunes chevaliers de la Famille de Roquefeuil, Guiral, Loup et Alban, sont épris d'Irène, fille du seigneur de Rogues. Pour les départager, celle-ci leur fait promettre de partir combattre en terre sainte : celui des chevaliers qui fera montre de la plus grande prouesse deviendra alors son époux.

Après plusieurs années, lorsque les trois chevaliers reviennent de croisade, enrichis de leurs exploits et de leur expérience, Irène vient juste de mourir. Un troubadour passant au château de Rogues lui a appris la fausse nouvelle de leur mort : Irène n'a pu supporter le chagrin.

Pour conjurer leur peine, les trois chevaliers décident de donner leur vie à Dieu en se faisant ermites. Loup monte sur un pic (pic Saint-Loup à l’entrée de Montpellier) ; Alban, sur un mont (mont Saint-Alban à proximité de Nant, Aveyron) ; Guiral, sur un rocher (rocher de Saint-Guiral). Chaque lundi de Pentecôte, les trois frères allument de grands feux au sommet de leurs promontoires naturels : ainsi, de loin en loin, ils peuvent s’assurer de la survie de chacun. Les feux s’éteignent l’un après l’autre et Guiral meurt le dernier.

Depuis cette époque, tous les lundis de Pentecôte, les paroissiens d’Arrigas, Alzon, Dourbies, Sauclières et Saint-Jean-du-Bruel se rendent en pèlerinage au pied du rocher pour y entendre la messe. Les paroissiens d’Arrigas s’y rendent autrefois à pied, en montant à travers la montagne, par le col du Villaret, puis en suivant la crête jusqu’au col des tempêtes, via Saint-Guiral (4 à 5 heures de marche), il en est de même pour les paroissiens des villages d'Alzon, Dourbies, Sauclières et Saint-Jean-du-Bruel. Après l’office, les bergers cueillent des renoncules, à proximité du tombeau de saint Guiral (dolmen) : suspendues dans les bergeries, elles sont censées protéger les troupeaux.

Abandonné à la fin des années 1960, le pèlerinage est rétabli à l’initiative des sociétés de chasse des communes concernées, beaucoup de paroissiens des villages précités perpétuant la tradition sous la forme pédestre.

Personnages liés à la commune

Louis Alexandre d’Albignac (1739/1825, portrait de droite). Lieutenant d’infanterie en France puis aux Indes, il est l’auteur de la brillante défense de Pondichéry face aux troupes britanniques en 1778, qui lui vaut la croix de Saint-Louis et les compliments des généraux ennemis. Acquis aux idées de la Révolution, il devient maire du Vigan en 1790. Général en 1791, il disperse les conjurés contre-révolutionnaires du camp de Jalès (Lozère), rejoint l’armée des Alpes en 1792 puis celle du Rhin en 1793. Il quitte le service en 1801. L'empereur Napoléon Ier le fait chevalier de la Légion d’Honneur en 1805.

Raymond Martin (1909/1955), né à Vauvert dans une famille fort modeste, il est orienté très jeune par sa mère vers la prêtrise et est ordonné prêtre en 1935. Après un vicariat de 3 ans à Saint-Hippolyte-du-Fort, il est nommé curé d'Arrigas en 1938, quelques jours avant qu'Hitler ne s’empare de l'Autriche.

Mobilisé en 1939, il se retrouve prisonnier de guerre. Forte tête, il subit de mauvais traitements et finit par être déporté en Silésie où il travaille durement pour l’effort de guerre du Reich.

Rapatrié sanitaire, il retrouve sa paroisse fin 1942 et, à l'image de son voisin le curé d'Arre, il ne cache pas en chaire ses sympathies pour ceux qui combattent l’occupant.

Il installe une statue de la Sainte Vierge dans une grotte (ancien sondage minier) située au-dessus de la route du hameau de Peyraube. Agent de liaison du maquis de l'Aigoual, il dissimule dans son bréviaire les messages secrets destinés à la Résistance et, en se promenant, vient les glisser dans la Vierge de Peyraube, la nuit venue, les soldats de l’ombre n’ont plus alors qu’à venir les chercher discrètement.

Il quitte la paroisse en octobre 1950 et il meurt cinq ans plus tard, victime des mauvais traitements subis dans les camps.

Grâce aux jeunes du Comité des Fêtes d’Arrigas, une statue de la Vierge est rétablie dans la grotte de Peyraube en 2008, en présence de l'évêque de Nîmes, Robert Wattebled.

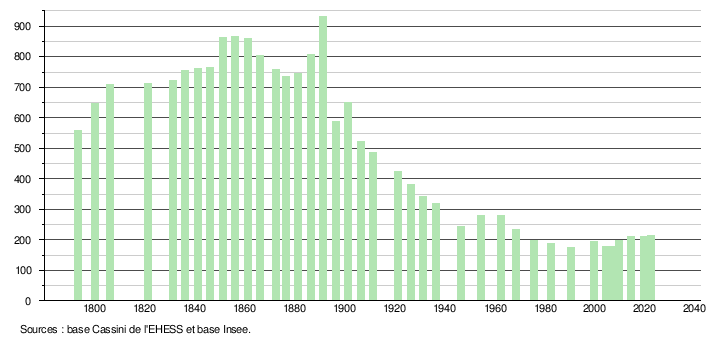

Evolution de la population

Faubourgs, quartiers, hameaux, lieux dits et écarts

Vernes, Saint-Georges, Peyraube, Blanquefort, Le Villaret, Estelle, Le Creuzet, Lembrusquière, Les Trois Ponts, La Bruyère, La Fabrègue, Avillères, Bonnels, Buffinière, Chatemerle, le Garel, Le Pont d'Arre...

Nos ancêtres d'Arrigas

Carte de Cassini

Notes

* La Réforme protestante ou la Réforme, amorcée au XVIème siècle, est le mouvement de transformation du christianisme qui s’étend de la fin du Moyen Âge jusqu’au début du XVIIème siècle et entend revenir aux sources et à la forme première du christianisme. Elle est représentée par des acteurs de nature diverse : théologiens, prédicateurs, rois, princes, bourgeois, paysans, intellectuels… La Réforme a des motivations religieuses, politiques et économiques et elle transforme en profondeur les sociétés européennes et les cultures soumises à l’influence de l’Europe, notamment en Amérique du Nord et dans une moindre mesure l'Amérique du Sud et l'Asie.

Sources

Sites, blogs, livres et revues, journaux, photographies ... : Wikipedia ; Association Saint-Peyre Nature ; Google-Maps.

Date de dernière mise à jour : 08/02/2025