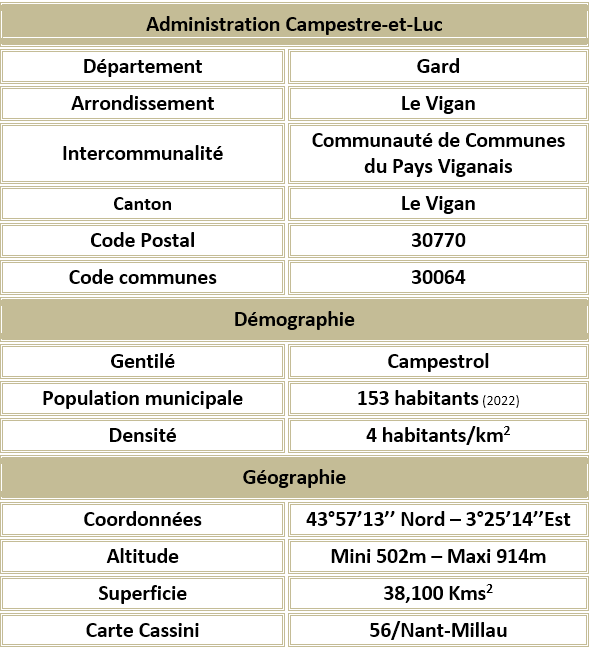

Campestre-et-Luc

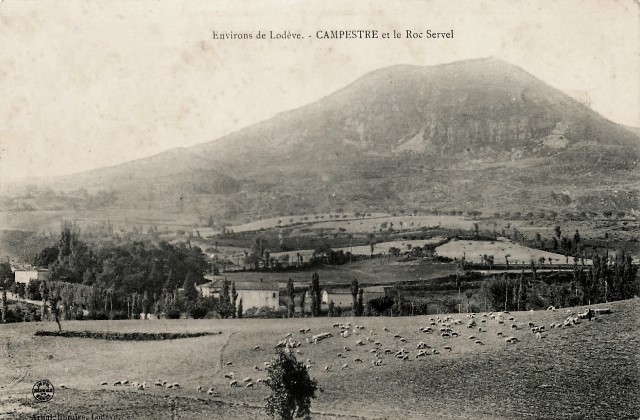

Niché dans les montagnes Cévenoles, cette commune rurale, à habitat très dispersé, est un village typique du Pays Viganais.

Niché dans les montagnes Cévenoles, cette commune rurale, à habitat très dispersé, est un village typique du Pays Viganais.

Elle possède un patrimoine naturel remarquable, trois sites classés Natura 2000 : le Causse de Campestre et Luc, les Gorges de la Vis et de la Virenque et les Gorges de la Vis et Cirque de Navacelles ; et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Le territoire de la ville s'étend sur le Causse de Campestre.

L’activité économique traditionnelle est principalement liée à l’agriculture. L’élevage des brebis pour la production de lait et la fabrication de fromage représente l’essentiel de l’activité agricole même si l’élevage bovin commence à s'y développer.

Les communes limitrophes sont : Sauclières (Aveyron), La Couvertoirade (Aveyron), Alzon, Vissec, Blandas, Le Cros (Hérault), Sorbs (Hérault).

Héraldique

Héraldique

Les armes de la communes se blasonnent ainsi : D'or à un chevron de sable accompagné de trois gerbes de sinople, au chef de gueules chargé de trois nœuds de cordelière d’argent.

Hydrographie

La commune est drainée par la Vis, la Virenque et par deux autres cours d'eau.

Histoire

Histoire

Habitée dès le Néolithique, la région ne se peuple réellement qu'il y a 2500 années avec l'arrivée des tribus celtiques du Sud-Ouest de l'Allemagne.

Contrairement au plateau de Blandas, aucune trace d'occupation humaine n'est relevée sur le Causse de Campestre à cette époque.

A l'époque Celtique, le Causse de Campestre, est un espace frontière entre deux peuples, les Volques arécomiques dans les garrigues nîmoises et les Cévennes méridionales, qui remplacent sur le sol, vers -400, les Ibéro-Ligures, et les Rutènes dans l'actuel Aveyron.

Vers -122, les romains s'établissent après avoir soumis les peuples Celtes, c'est la Gaule Narbonnaise. Ils exploitent le cuivre à Arrigas. La présence d'une villa romaine est attestée sur le plateau. La paix romaine persiste plus de quatre siècles.

En 1150, les Templiers prennent possession de nombreux domaines. Les barons de Roquefeuil s'opposent à eux avec acharnement, bien que certains fassent partie de l'Ordre. Ils organisent razzias et pillages.

En 1209, la Croisade des Albigeois, à l'initiative du pape Innocent III, dirigée contre la religion cathare, est le prétexte à la destruction du Midi par les seigneurs du Nord. Le seigneur de Roquefeuil participe à la coalition des seigneurs occitans pour s'opposer à l'invasion et subit l'excommunication en 1225.

En 1375, durant la Guerre de Cent Ans (de 1337 à 1453), routiers et écorcheurs des grandes compagnies mercenaires anglaises comme françaises, dévastent la vallée de la Dourbie. Tous les villages prennent des précautions.

Le 21 septembre 1812, la commune du Luc est rattachée à Campestre par décret de l'empereur Napoléon Ier (1769/1821).

Autrefois, une foire a lieu à la Saint Michel où ceux qui veulent se louer se présente à l'embauche.

Les seigneurs et gens de la noblesse

La baronnie d’Hierle voit le jour vers l’an 1000. Elle relève de la couronne et est l'ancienne Vicaria Arisiensis des carolingiens. Au XIIIème siècle, Campestre fait partie de cette baronnie d’Hierle dont le chef lieu est Aulas, succédant à Roquedur après la guerre contre les Albigeois.

En 1243, la seigneurie appartient à la Famille Bermond, seigneur de Sauve et d'Anduze, qui embrasse le catharisme accompagné par certains de ses vassaux mais servent la cause de Simon de Montfort (1160/1218, portrait de gauche) au moment de la croisade contre les seigneurs du Midi.

En 1243, la seigneurie appartient à la Famille Bermond, seigneur de Sauve et d'Anduze, qui embrasse le catharisme accompagné par certains de ses vassaux mais servent la cause de Simon de Montfort (1160/1218, portrait de gauche) au moment de la croisade contre les seigneurs du Midi.

En 1280, Pons de Saint Just (+1293) évèque de Béziers, achète la direction de la baronnie qui revient à sa mort au roi Philippe IV dit Le Bel (1268/1314, portrait de droite).

Au XIVème siècle, la baronnie comprend 22 paroisses, dont Campestre, et 12 châteaux dont Roquedur, Sumène, Saint Laurent, Vissec, Rogues, Blandas, Madière, et Campestre. Elle couvre les limites actuelles des cantons d’Alzon, de Sumène et du Vigan.

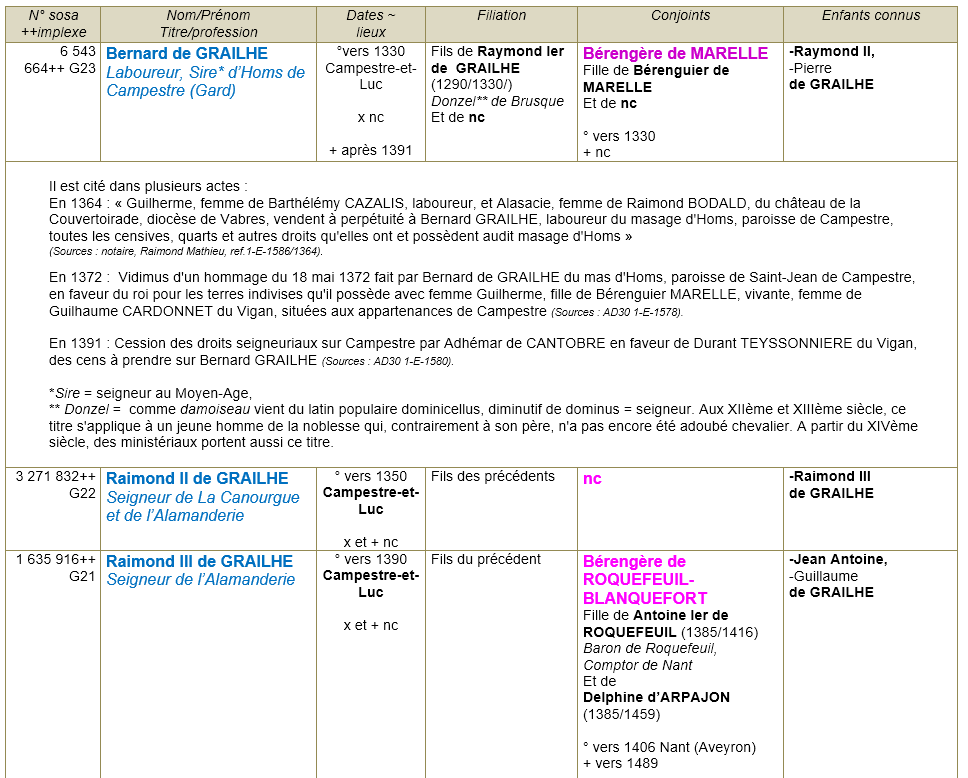

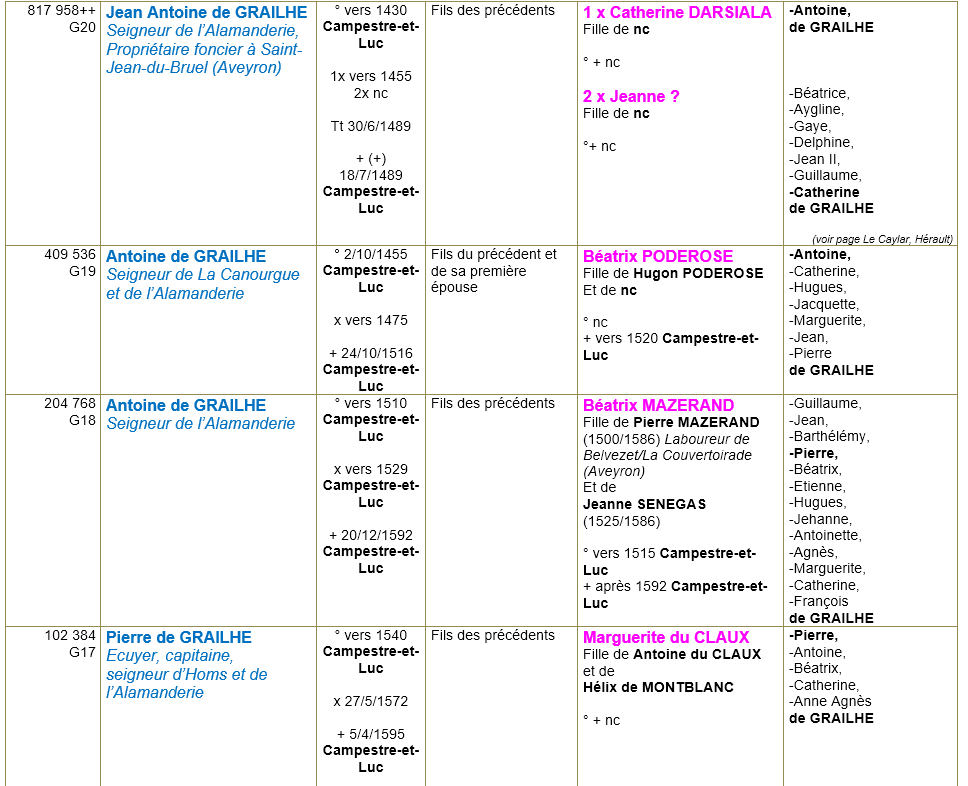

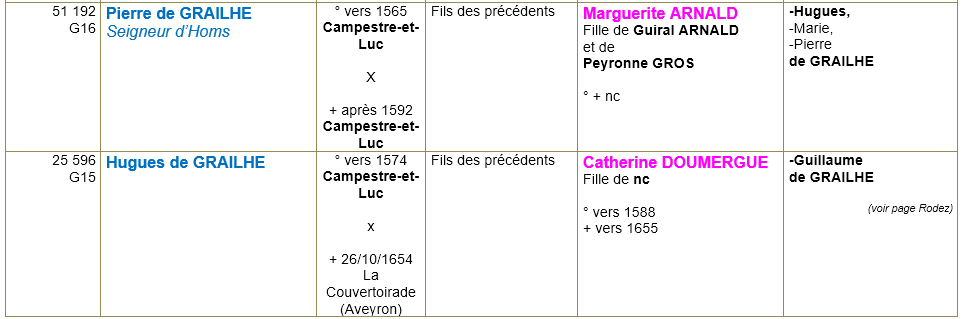

Mes ancêtres, la Famille de Grailhe, sont seigneurs du masage d'Homs à Campestre (voir § Nos ancêtres en bas de page).

Le Hameau du Luc composé du domaine du Luc-Haut et de la métairie du Luc-Bas dépend de l'Ordre du Temple puis des Hospitaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem lors de la dévolution des biens de l'Ordre du Temple.

Au Moyen-Age, le Luc-Haut et le Luc-Bas appartiennent à la puissante Famille de Roquefeuil établie dans le château d'Algues, sur les hauteurs de Saint-Jean-du-Bruel.

Le voisinage avec l'Ordre du Temple à Sainte-Eulalie-de-Cernon occasionne des razzias et des coups de main sur les cheptels ovins. Une procédure en justice aboutit en 1258 à la cession par Raymond III de Roquefeuil (+1281) de la métairie du Luc-Bas aux Templiers. En 1571, la Famille de Roquefeuil cèdent le Luc-Haut à la Famille d'Aldiguier, originaire de Millau.

Les deux métairies sont rassemblées par la Famille Marquès en 1798.

Chroniques communales

La colonie pénitentiaire et agricole du Luc

Institution de redressement de l'enfance irrégulière, elle est créée en 1856 t a pour but de sortir les mineurs délinquants des prisons et de les regrouper pour les éduquer par le travail agricole. Elle s'appuie sur un discours de moralisation des enfants. Elle est dirigée par son propriétaire et fondateur, Pierre Hippolyte Edouard Marquès du Luc, conseiller à la Cour d'Appel de Nîmes et conseiller général du Gard, qui possède le hameau du Luc par héritage familial.

Aux débuts de la colonie, un médecin, un instituteur régisseur, un chef d'agriculture, deux gardiens et un aumônier, encadrent une cinquantaine de jeunes, qui défrichent et dépierrent le terrain, labourent les champs et ouvrent un chemin dans le domaine de 1200 ha.

Aux débuts de la colonie, un médecin, un instituteur régisseur, un chef d'agriculture, deux gardiens et un aumônier, encadrent une cinquantaine de jeunes, qui défrichent et dépierrent le terrain, labourent les champs et ouvrent un chemin dans le domaine de 1200 ha.

En 1869, le directeur demande de l'aide à Charles Lucas (1803/1889, portrait de gauche), criminaliste et inspecteur général des prisons, qui impulse en France le développement des colonies pénitentiaires.

En 1871, malade, Pierre Hippolyte Edouard Marquès du Luc abandonne la direction de l'établissement à son fils Hippolyte.

En 1872, une situation morale et matérielle catastrophique conduit à envisager la fermeture de l'établissement, avant son redressement suivant les directives de Charles Lucas.

La colonie est constitué d'un bâtiment imposant d'une centaine de mètres de long, avec une vaste porte voûtée. La grande cour intérieure est bordée par les bureaux, la chapelle, les magasins des outils, le réfectoire et sa cuisine, six cellules et l'infirmerie. Deux autres cours mènent aux dortoirs, où les colons sont répartis par classe d'âge. La colonie comporte aussi un potager, une bergerie, une porcherie, une forge, une laiterie pour transformer le lait en fromage. Le cheptel ovin et caprin comprend près de 900 bêtes. Dans les années 1880, pendant quelques années, les fromages sont affinés dans un aven situé sur la propriété, l'aven de Saint-Ferréol.

Selon les normes de la fin du XIXème siècle, la colonie pénitentiaire du Luc apparaît comme un établissement modèle. Au début du XXIème siècle, les conditions de travail et de logement sont jugées comme un véritable enfer pour les mineurs délinquants qui y sont enfermés.

Les colons sont réveillés à 5h du matin en été et 6h en hiver. Ils vont en classe ou travaillent et se couchent à 21h. La colonie produit l'essentiel de la nourriture consommée et le fromage est omniprésent dans l'alimentation. Les enfants les plus jeunes sont employés à des menus travaux, comme le hachage des branches de buis pour les litières des animaux.

Le 13 juillet 1886, le sous-préfet annonce l'arrestation de l'instituteur, Jean Brousse, accusé de se livrer à des actes obscènes sur les colons. Il dénonce l'incompétence des gardiens et la promiscuité. L'absence d'hygiène est patente et favorise la contagion épidémique. Au milieu de chaque dortoir, un grand bac ouvert sert de toilettes collectives. Les colons n'ont accès qu'à une douche par mois. Les colons qui désobéissent sont punis par de longues heures au piquet, l'enfermement dans une cellule pendant des jours, ou le pain sec.

Les journaux de l'époque font état d'évasions (juillet 1873, mai 1877, février 1889, mai 1993, mai 1903) qui échouent souvent, parce que l'uniforme les rend reconnaissables et que la population reçoit une prime pour leur capture, d'un incendie volontaire en mai 1988, de vols de nourriture.

En 1897, les garçons détenus sont plus de 280, âgés de 5 ans à 20 ans.

En 1904, la colonie pénitentiaire est transformée en école professionnelle agricole et industrielle pour les enfants de l'Assistance publique. Elle accueille pendant un court temps des jeunes filles, puis des jeunes garçons jusqu'à sa fermeture en 1929. La transformation en école ne semble pas améliorer les conditions de vie des pensionnaires.

Le Roquefort

Le Roquefort

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, le lait étant difficilement transportable, les fromages sont souvent fabriqués sur place et mis en cave dans des grottes plus humides et plus profondes transformées en fromagerie. Au hameau du Luc, l’abîme Saint Ferréol est aménagé en cave d’affinage. Les jeunes détenus de la colonie pénitentiaire y travaillent. En 1884, la production fromagère obtient une médaille d’Or à Paris. Mais la tentative de la fromagerie et cave échoue face à l’expansion de la Société Roquefort.

Aujourd’hui, les éleveurs de brebis de race Lacaune, uniques productrices du lait destiné au fromage Roquefort, de Campestre et Luc fournissent le lait nécessaire à la fabrication du Roquefort.

Les élevages sélectionnés se trouvent dans un rayon de 100Kms de la commune de Roquefort.

Patrimoine

Le château de Grailhe ou château de L'Alamanderie, fief de la Famille d'Alaman *.

Construit à la fin du XVIème siècle par Guillaume (1554/1635) et Pierre de Grailhe (1535/1592), capitaines ligueurs.

En 1648, Dorothée de Grailhe l'apporte en mariage à Dominique de Mostuejols dont les descendants le cédent en 1764 à Pierre Jacques de Faventines (1723/1768).

En 1648, Dorothée de Grailhe l'apporte en mariage à Dominique de Mostuejols dont les descendants le cédent en 1764 à Pierre Jacques de Faventines (1723/1768).

Propriété ensuite de Marie Jeanne Clémence de Faventines (1787/1860) épouse d'André Henri Daudé (1774/1864, portrait de gauche), vicomte d’Alzon. Elle est vendue en 1837 à M. Ferrier, propriétaire au Vigan, puis en 1893 à Emile Gros, maire de Campestre.

Le château conserve une forte et haute tour carré et une tour ronde, couvertes en ardoise, réunis par un corps de logis en longueur. Une chapelle est attestée en 1675.

Le domaine de L'Alamanderie ne correspond pas exactement au domaine de Grailhe. Les bâtiments correspondants se situent prés du carrefour actuel entre Grailhe et Mas Gauzin.

Le château de Campestre construit au XIIIème siècle est aujourd'hui en ruines, ses vestiges sont encore visibles dans le village.

Le château du Salze date du XIVème siècle, remanié aux XVème et XVIème siècles.

Il se compose d'un grand corps de bâtiment de plan carré avec 3 tours d'angle, échauguette et consoles de bretèche. Une tour isolée de plan triangulaire est en projet de restauration. Le château possède une petite chapelle.

Propriété de la Famille Mostuejols, propriétaire également de Grailhe, puis de la Famille de Faventines, seigneurs du Salze et du Viala aux XVIIème et XVIIIème siècles.

En 1893, il est propriété de Mlle Sabatier, petite-fille de M. de Rouville, et en 1929 de la Famille Combarnous.

Le prieuré du Luc est un ancien manoir familial du Moyen-Age aujourd'hui reconverti en gîte.

L'église Saint-Jean-Baptiste de Campestre et le presbytère.

La chapelle Notre-Dame-du-Luc est érigée en 1135, démolie lors des premières Guerres de Religion, elle est en ruines en 1675. Reconstruite, elle est de nouveau ruinée en 1694 à la suite d'une incursion de protestants. Elle est rattachée à l'Abbaye de Nant à la fin du XVIème siècle.

A proximité, une muraille en pierres sèches fixe la limite des possessions anglaises, puis sert de cordon sanitaire durant la Peste au XVIIIème siècle.

La chapelle de la colonie pénitentiaire du Luc.

L'abîme de Saint-Ferréol est un aven aménagé en cave d'affinage pour le fromage de Roquefort à la fin du XIXème siècle.

Dolmen de Grailhe dit Peyre de Cabusso Ludo est un beau dolmen à couloir orienté dont il manque la dalle de couverture, cassée en deux.

Il est classé aux Monuments Historiques en 1887.

Les 3 dolmens des Magettes.

Les cazelles sont des cabanes de pierres sèches qui servent de dépendances, plus ou moins éloignées, de la ferme, utilisées de façon occasionnelle, temporaire ou saisonnière, comme abris pour les hommes et les bêtes. Elles peuvent également servir de resserre pour les outils et les semences.

La lavagne, typique des paysages pastoraux des Causses, est une mare, vaste cuvette creusée dans un endroit argileux destinée à abreuver les ovins et autre bétail.

Près des Magettes, une lavagne close au fond argileux est ceinte d’un mur couronné de pierres en demoiselles.

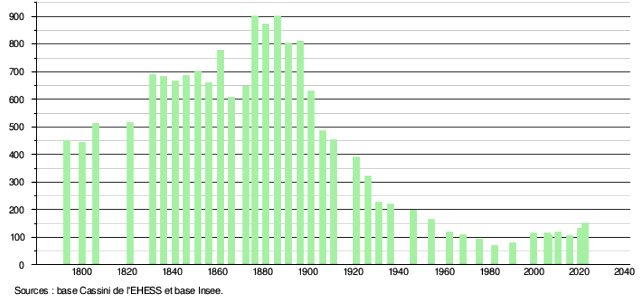

Evolution de la population

Faubourgs, quartiers, hameaux, lieux dits et écarts

Grailhe, Homs, les Magettes, Le Mas Gauzin, Lacamp, Candet, Le Mas du Viala...

Le Salze, au XIIIème siècle est un mandement, terre ecclesiastique.

Un chemin le relie directement à Alzon traduisant l'importance du village autrefois.

Vers 1940, la ferme compte 5 couples de boeufs, 3 chevaux et 200 brebis. Un autre troupeau de 200 brebis appartient aux familles du hameau.

Le Luc,

Les vestiges du château du XVIème siècle comporte deux tours d'angle basses et une chapelle doté d'un autel de pierre récemment mis au jour.

La seigneurie du Luc est reliée à la Famille de Roquefeuil, acquise en 1232 par Pierre Montesquieu, puis par Raimond de Roquefeuil en 1257. Elle est vendue en 1571 aux frères Jean et Pierre Aldiguier qui font bâtir le château et le conservent jusqu'au XVIIIème siècle. Il est vendu à la Famille Marquès qui rachète les biens ecclésiastique en 1798 : maison curiale, pigeonnier, four et près.

Le Luc-bas, domaine, métairie et demeure templière en 1228.

Il passe à la Famille de Roquefeuil puis est confié en 1258 aux Chevaliers Hospitaliers de la Commanderie de Sainte-Eulalie-de-Cernon à la suite des razzias organisées par les Roquefeuil (vol de 1000 ovins) sur les biens des religieux et leur plainte en Justice.

La métairie est vendue à la Famille d'Aldiguier de Millau en 1571. Ruinée au XVème siècle, elle est reconstruite à la fin du XVIIème siècle.

Elle est mise aux enchères lors de la vente des Biens Nationaux durant la Révolution Française, et rachetée par un tiers pour le compte de la Famille Marquès.

Actuellement, elle est le seul groupe d'habitations du Causse qui reste ruiné.

La population du hameau en 1675, entre le château du Luc et la métairie templière, est d'une trentaine d'habitants.

Nos ancêtres de Campestre-et-Luc

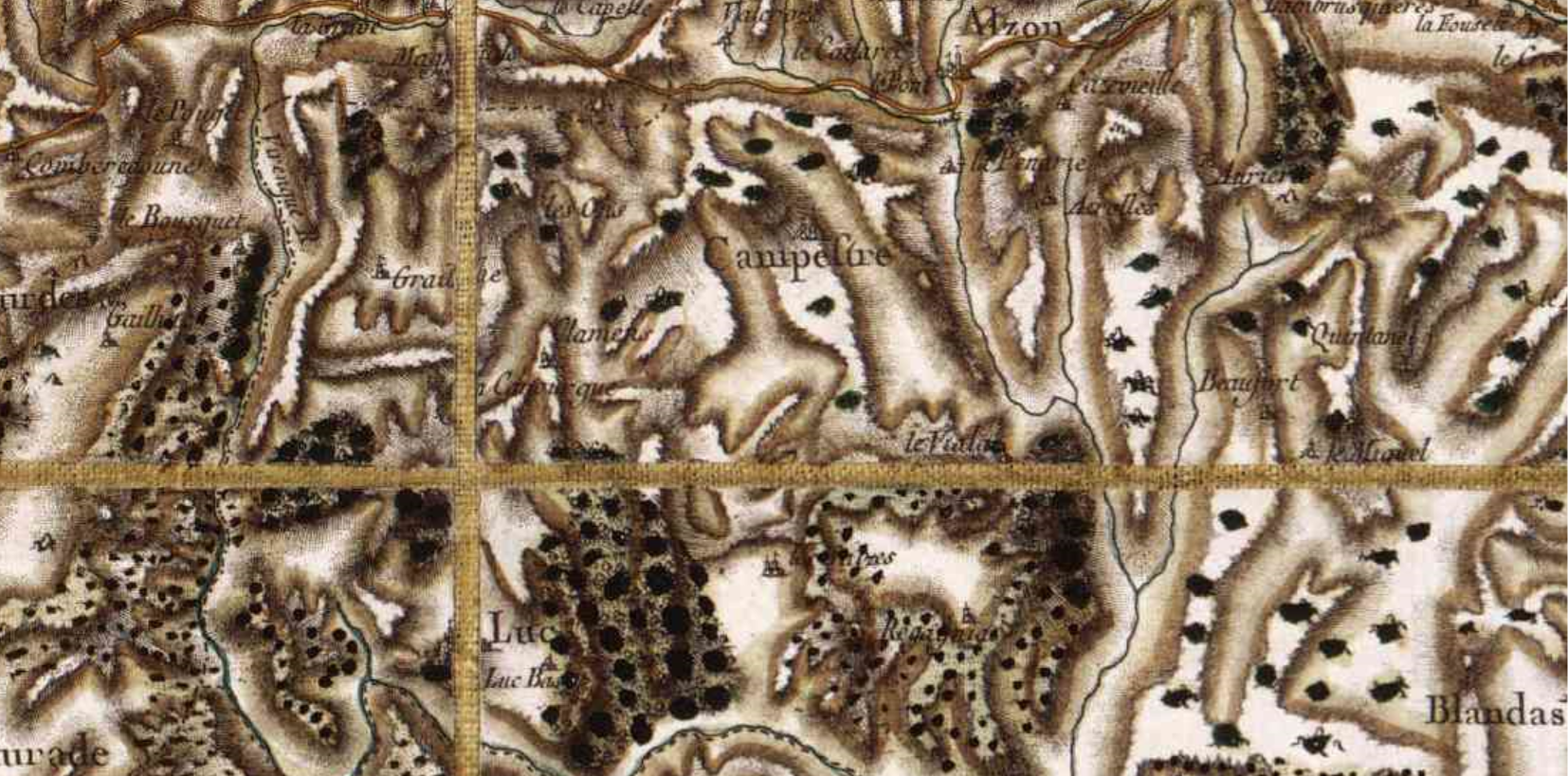

Carte de Cassini

* Le fief : consiste, durant l'époque féodale, en une terre concédée à un vassal (le feudataire), à la charge de foi et hommage et, éventuellement, de quelques autres devoirs envers son seigneur. Cette pratique s'est développée au Moyen Âge à la suite de l'éclatement de l'Empire carolingien, et a ensuite présidé à l'établissement d'une aristocratie foncière.

La Famille Alaman : est une famille médiévale du comté de Toulouse, qui a connu son apogée au cours du XIIIème siècle, avant de s'éteindre au XIVème siècle. Elle doit son ascension à son service auprès des comtes de Toulouse.

Sources

Sites, blogs, photographies, journaux, livres et revues... : Wikipedia, Base Mérimée, Camin-Ferrat.

Date de dernière mise à jour : 04/02/2025