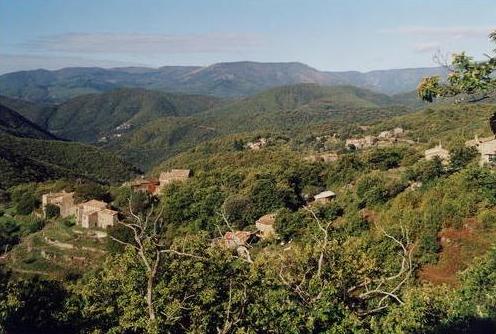

Saint-Roman-de-Codières

La situation du village sur un Col au partage des eaux entre le bassin de l’Hérault et celui du Vidourle, au carrefour de 3 petites vallées (la vallée du Recodier, vers Sumène, la vallée du Vidourle, vers Saint-Hippolyte-du-Fort et la vallée du Savel, vers Saint-Martial) est en fait un lieu stratégique depuis plus de 2000 ans.

La situation du village sur un Col au partage des eaux entre le bassin de l’Hérault et celui du Vidourle, au carrefour de 3 petites vallées (la vallée du Recodier, vers Sumène, la vallée du Vidourle, vers Saint-Hippolyte-du-Fort et la vallée du Savel, vers Saint-Martial) est en fait un lieu stratégique depuis plus de 2000 ans.

Ces trois vallées s'articulent autour de trois massifs aux paysages différents : la Fage (grande barrière de calcaire sur le contrefort Ouest des Cévennes plantée aujourd'hui de pins), le Mont Liron (au Nord, aux chemins millénaires avec ses drailles, menhirs, dolmens, blocs de granit) et le Serre de Cambon (crête schisteuse, aux pentes raides recouvertes de châtaigniers, cultivés autrefois tant pour leurs fruits que pour leur bois utilisé sous diverses formes, notamment en tonnellerie).

Cette vaste commune rurale, accrochée aux reliefs montagneux, s'égrène en de nombreux mas et hameaux isolés, répartis sur tout son territoire. Son chef-lieu ne regroupe que quelques habitations autour de l'église, la mairie et la tour, vestige de l'ancien château médiéval.

Les communes limitrophes sont : Sumène, Saint-Martial, Colognac, Cros et La Cadière-et-Cambo.

Hydrographie

Le territoire de la commune est drainé par Le Vidourle qui y prend sa source pour aller se jeter dans la Méditerranée 85Kms plus loin au Grau-du-Roi, et le Rieutord.

On trouve également de nombreux ruisseaux au fond des vallées, dont le Recodier, affluent majeur du Rieutord, le ruiseau de Combe Bonne ou Suménette et par divers autres petits cours d'eau.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi :

Palé d’hermines et de gueules de six pièces à la fasce d’or brochant sur le tout.

Ces armoiries datent de la fin du XVIIème siècle, sous le règne du roi Louis XIV (1638/1715).

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes : Ecclesia Sancti-Romani en 1156, G. de Sancto-Romano en 1178, Sanctus-Romanus de Codeyra en 1384, Saint-Roman de Codière en 1435, Sanctus-Romanus de Coderiis en 1455 et en 1513, Sainct-Roman de Codyère en 1548, Sainct-Roman de Codieres balhage de Sauve en 1582, Le prieuré Saint-Roman de Codières en 1617 et 1736.

A la Révolution Française, la commune prend un temps le nom de Mont-de-Vidourle.

Histoire

Histoire

Une présence humaine sur le territoire est certaine à la fin du Néolithique et pendant le Paléolithique ancien (voir « Echelle des Temps ») en témoigne les 7 mégalithes découverts en 1950 ainsi qu’un biface acheuléen (pierre taillée) sur le versant Nord de la montagne de la Fage.

L’origine de Sanctus Romanus de Codeyra remonte à l’édification d’un camp militaire par les romains, au 1er siècle.

Le Pays d’Arisitum, dont Saint-Roman fait partie, change plusieurs fois de domination : les Wisigoths, puis les Francs et les Arabes entre le VIème et le VIIIème siècle. Au Moyen Âge, Arisitum est rattaché au Pays d’Hierle (1).

Un lieu fortifié (castrum) est inventorié en 970 comme faisant partie des biens de la Maison des Bermond d’Anduze qui posséde les baronnies d’Hierle et de Sauve. Conscients de l’emplacement stratégique du Col de Saint-Roman, ils érigent un château à la place de l’oppidum romain ou de la tour bâtie par les Sarrazins.

L’église catholique de Saint-Roman est citée dès 1156.

Une mine de plomb argentifère est exploitée sur la butte rocheuse du chef-lieu de Saint-Roman-de-Codières.

La population dispersée dans les trois vallées progresse peu autour du castrum. En 1200, Saint-Roman est un petit bourg dont les habitants, peu nombreux, sont groupés en quelques maisons autour de la tour, habitées par les serviteurs de la chapelle et 2 ou 3 familles qui cultivent leur petit patrimoine.

En 1215, lors de la Croisade des Albigeois, le Comté de Toulouse est rattaché à la Couronne de France. La sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire est créée, dont dépend dorénavant Saint-Roman.

En 1215, lors de la Croisade des Albigeois, le Comté de Toulouse est rattaché à la Couronne de France. La sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire est créée, dont dépend dorénavant Saint-Roman.

En 1293, le roi de France Philippe IV dit le Bel (1268/1314, portrait de gauche) échange Montpellier, appartenant aux Évêques de Maguelonne, contre Sauve et de nombreuses villes de la région dont Saint-Roman et son château.

En 1568, les Réformés deviennent majoritaires, une église réformée est construite dans le village. Les biens du clergé sont mis en vente pour renflouer les caisses de l'État, Guidon de Serre (+1602), huguenot convaincu, s'en porte acquéreur en 1569. L'église catholique est détruite entre 1570 et 1576 et le service suspendu.

Les 8 guerres civiles, qui se succédent de 1561 à 1598, désolent les Cévennes.

L'Edit de Nantes, en reconnaissant le culte réformé, permet le rétablissement du culte catholique. Mais, l'église, reconstruite depuis peu, est à nouveau détruite pendant les Guerres  dites de Rohan, qui se succèdent de 1621 à 1629.

dites de Rohan, qui se succèdent de 1621 à 1629.

Saint-Roman-de-Codières est alors partagé entre Protestants, qui dominent la vie politique et économique de la paroisse, et Catholiques, dont l'influence ne cesse de croître. En 1684, l'intendant Henri François d'Aguesseau (1668/1751, portrait de droite) interdit l'exercice du culte réformé dans la paroisse et ferme le cimetière qui sert jusqu'alors aux Protestants.

À la suite de la Révocation de l'Edit de Nantes en 1685 par le roi Louis XIV (1638/1715), les Protestants de Saint-Roman-de-Codières abjurent massivement leur foi. En 1690, le local servant aux Catholiques devenu trop petit pour pouvoir les accueillir, l'église est reconstruite.

Dans la nuit du 26 mars 1703, les Camisards incendient le château et l'église Saint-Roman.

La commune est d'abord rattachée administrativement au district et canton de Saint-Hippolyte-du-Fort, avant de dépendre à partir de 1801 de l'arrondissement du Vigan et du canton de Sumène.

En 1791, exécution de Jacques Rouffiac, prêtre secondaire de la paroisse, qui après avoir prêté serment en 1791 à la Constitution Civile du clergé, se rétracte et entre en clandestinité.

En 1791, exécution de Jacques Rouffiac, prêtre secondaire de la paroisse, qui après avoir prêté serment en 1791 à la Constitution Civile du clergé, se rétracte et entre en clandestinité.

En 1792, le château du Castanier, maison de campagne de François Charles de Massanne (1740/1825), ancien capitaine d'infanterie retiré à Sumè ne, est incendié.

ne, est incendié.

En 1794, le jour même de la chute de Maximilien de Robespierre (1758/1794, portrait de gauche), Jacques de Serre, comte de Saint Roman et de Fregeville (1745/1794, portrait de droite), conseiller au Parlement de Paris, seigneur de Saint-Roman-de-Codières, est guillotiné à Paris.

En 1801, le citoyen Lafon, collecteur des deniers publics au mas du Valat, est attaqué.

Après les troubles de la période révolutionnaire, une relative prospérité économique s'instaure progressivement au XIXème siècle.

Un temple protestant est construit en 1855 au hameau de Bouras.

La population décline lentement et le tribut versé lors de la Première Guerre Mondiale est particulièrement lourd.

La Seconde Guerre Mondiale amène son flot d'horreur. En 1942, la population connaît l'Occupation mais aucune exaction n'a lieu, la Résistance s'occupe de fournir aux nombreux réfractaires des cartes d'identité, des cartes d'alimentation et des endroits sûrs pour se cacher. La rafle du 28 février 1944 au hameau de Driolle voit le hameau pillé et incendié et une partie de ses habitants exécutés.

Après la Libération commence une sévère période d’exode rural qui vide les maisons et il faut attendre 1970 pour voir ce mouvement s’inverser. Mais ce n’est que dans les années 1990 que cette tendance va réellement et durablement se confirmer avec l’installation de jeunes familles.

Organisation religieuse

Le prieur, propriétaire des biens de l'église, en perçoit les revenus. Il a pour obligation de pourvoir la paroisse d'un curé et d'entretenir l'église. Il reçoit la dîme en contrepartie.

Le curé a la charge d'administrer les soins spirituels aux fidèles sous l'autorité de l'évêque et à ce titre, reçoit une portion congrue du prieur.

Jusqu'à la Réforme, le clergé est nombreux sur Saint-Roman-de-Codières : le curé de la paroisse est assisté de prêtres secondaires, parfois d'un clerc, de quelque prêtres libres ou d'un chantre pour assurer son service et chaque famille saint-romanoise, chaque mas, a son prêtre ou son clerc qui vit au milieu de ses frères.

Soucieux du salut de leur âme, les Saint-Romanois, regroupés parfois en confrérie, n’hésitent pas alors à prévoir dans leurs testaments, des donations aux pauvres, des legs à l'église, le déroulement de leurs obsèques dans leurs moindres détails, le nombre de messes à célébrer, voire, pour les plus aisés, à fonder des œuvres pieuses en y consacrant une partie de leur patrimoine.

Il existe à Saint-Roman-de-Codières, une confrérie de Notre-Dame pour les femmes ; une confrérie de Saint-Sauveur et d'un saint miracle pour les hommes (citée en 1466), à laquelle semble avoir succédé au XVIIème siècle une confrérie du Saint-Sacrement ; l'obit de Philippe Rouvière, habitant du castrum de Saint-Roman-de-Codières, fondé vers 1350 ; deux chapellenies, fondées en l’église aux XIVème et XVIème siècles, des titres respectifs de Saint-Antoine, fondée par Guillaume Valat et de Notre-Dame fondée par Dom Bernard de Sauzet, clerc, habitant du mas de Montredon, toutes deux réunies au XVIIIème siècle ; et une chapelle du titre de Saint-Grégoire, édifiée au mas de Driolle.

En 2014, la messe n'est plus célébrée au village qu'en de rares occasions par le curé de Sumène et, le temple protestant au hameau de Bouras, n'est plus desservi que rarement par le pasteur de Saint-Hippolyte-du-Fort.

Organisation seigneuriale

À l'origine de l'organisation féodale et du régime seigneurial, les droits de justice et de propriété qui s'exercent sur une terre donnée et sur ses habitants, sont réunis entre les mains du seigneur. Deux types de seigneurs existent : les seigneurs justiciers (qui ont droit de justice sur leurs terres) et les seigneurs directs (dont les droits sur une terre portent sur le domaine direct de celle-ci par opposition au domaine utile qui, lui, est concédé à un exploitant). Dans la région où la coutume est le droit romain et où s'applique l'adage « nul seigneur sans titre », cette concession est le plus souvent consentie sous forme de censive (contre le versement d’un cens, redevance annuelle fixée une fois pour toutes, en argent ou en nature).

S'agissant des droits de justice, Saint-Roman-de-Codières relève de la baronnie de Sauve. Cette baronnie passe de la Famille Bermond au roi de France, puis en 1293 aux évêques de Maguelonne (puis de Montpellier à partir de 1536, le siège épiscopal y ayant été transféré), avant d'être acquise en 1563 par Simon Fitzgerald, conseiller du roi, secrétaire d'État aux finances, anobli peu de temps après sous le nom de Fizes.

Après être passée à ses héritiers, elle est démembrée une première fois et, en 1620, Jean Aubanel (1723/-), huguenot, ancien marchand et ancien capitaine de Saint-Hippolyte-du-Fort se porte acquéreur de la seigneurie de Saint-Roman-de-Codières. Cette seigneurie devient un sujet de conflit quand les héritiers de Simon de Fizes la cédent à Jean Vallat, gouverneur de Montferrant, sans tenir compte de la précédente vente. La Famille Aubanel, à qui il est fait droit, n'en profitent guère, le roi Louis XIV ayant décidé la réunion de la baronnie de Sauve à l'évêché de Montpellier, le procès se poursuit avec ce dernier jusqu'en 1680, date à laquelle la Famille Aubanel est en partie indemnisée.

En 1692, la baronnie de Sauve est à nouveau démembrée par les évêques de Montpellier, qui en gardent le titre jusqu'à la Révolution Française.

Saint-Roman-de-Codières est ensuite divisé en trois seigneuries justicières distinctes : la seigneurie du Castanier, passée de la Famille Boudon à la Famille Massanne ; la seigneurie de l'Euzière, acquise par la Famille Aigoin ; et la seigneurie de Saint-Roman-de-Codières, qui englobe tout le territoire de la paroisse à l'exception des deux mas précités, acquise en indivision par la Famille Baschi du Caila et la Famille de Serre. En 1740, ces derniers en deviennent seuls propriétaires.

Les seigneurs directs sont nombreux. Leurs droits, parfois détenus en indivision, hérités, achetés, échangés, reçus en mariage ou même usurpés à l'occasion de troubles, peuvent porter sur un mas, une terre, un moulin ou même un simple droit particulier. Il s'agit d'institutions religieuses, d'anciennes Familles nobles d'extraction féodale, des premières Familles saint-romanoises ayant peu à peu donné à exploiter leurs terres allodiales ou de Familles de paysans ou d'artisans, devenues bourgeoises et cherchant par ce biais à poursuivre leur ascension sociale.

Administration royale

L'importance de l’organisation seigneuriale est progressivement limitée par le développement de l'administration royale.

En 1215, en pleine croisade contre les cathares qui conduit au rattachement du comté de Toulouse à la couronne de France, la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire est créée. Le sénéchal, qui représente le roi, y exerce en son nom tous les pouvoirs. Pays d'état, le Languedoc conserve toutefois le privilège de la tenue d'états provinciaux, appelés encore états particuliers, pour les différencier des états généraux.

C'est le sénéchal qui lève les troupes selon les besoins et commande l’antique organisation du ban et de l’arrière-ban (service militaire des nobles et non nobles à des degrés divers). Il faut attendre les défaites de la guerre de Cent Ans pour que l’armée royale devienne permanente. Le ban et l’arrière-ban ne seront dès lors plus convoqués qu’en cas de nécessité. Puis, vers la fin du Moyen Âge avec le développement du droit, deux nouvelles institutions apparaissent : les gouverneurs (pouvoirs administratifs et militaires) et les viguiers royaux (pouvoirs judiciaires).

Saint-Roman-de-Codières relève dès l'origine de la viguerie royale de Sommières.

Communauté d'habitants

Les habitants se regroupent pour organiser la défense de leurs intérêts communs, notamment en matière fiscale et pour organiser la perception des legs et aumônes faites aux pauvres. Des Assemblés d'habitants existent à Saint-Roman-de-Codières dès la fin du Moyen Âge, mais il faut attendre le XVème siècle pour voir apparaître une véritable communauté d'habitants, dirigées par des consuls, assistés de leurs conseillers, élus chaque année par la majeure et plus saine partie des habitants.

Ces représentants interviennent dans de nombreux domaines (aumônes dues aux pauvres, écoles, administration des biens de la paroisse, entretien du four et de la maison consulaire, élaboration du compoix, actions en justice, réponses aux enquêtes diligentées par l'administration royale, entretien des ponts et chaussées, des troupes armées, réparation des dommages causés par la guerre, etc…).

Personnages liés à la commune

Salomon Sabatier dit Salomonet (1680/1710), prédicant et camisard cévenol, né au hameau de Driolle, où il est faiseur de bas avant de s'engager auprès des troupes rebelles en 1703.

Jérémie de Pourtalès (1701/1784, portrait de gauche), issu d'une famille cévenole de Saint-Roman-de-Codières où son grand-père est fustier (exploitant forestier) au hameau du Castanet des Perdus, il émigre en 1717, après la révocation de l'Edit de Nantes, du Languedoc vers la principauté de Neuchâtel. Là, il s'associe en 1720 à Jean Jacques de Luze (1689/1763) dont il épouse la sœur, pour créer une fabrique d'Indiennes (2), la Maison Pourtalès.

Jérémie de Pourtalès (1701/1784, portrait de gauche), issu d'une famille cévenole de Saint-Roman-de-Codières où son grand-père est fustier (exploitant forestier) au hameau du Castanet des Perdus, il émigre en 1717, après la révocation de l'Edit de Nantes, du Languedoc vers la principauté de Neuchâtel. Là, il s'associe en 1720 à Jean Jacques de Luze (1689/1763) dont il épouse la sœur, pour créer une fabrique d'Indiennes (2), la Maison Pourtalès.

Fondateur de la dynastie Pourtalès, célèbres marchands et banquiers suisses, il est naturalisé neufchâtelois en 1724, reçu bourgeois de Neufchâtel en 1729 et anobli en 1750 par le roi Frédéric II de Prusse (1712/1786) à Berlin.

Jean Baptiste Marchand (1863/1934, portrait de droite), général et explorateur français, surtout connu pour son expédition au Soudan et sa rencontre avec les troupes britanniques à Fachoda (événement qui faillit déclencher une guerre entre la France et le Royaume-Uni), conseiller général du canton de Sumène de 1913 à 1925, marié en 1910 à Marie Mathilde Jacqueline Raymonde de Serre de Saint Roman (1875/1966), propriétaire de la tour de Saint-Roman-de-Codières.

Pierre Paulin (1927/2009, portrait de gauche), designer français dont la particularité du design réside dans les matériaux utilisés pour la fabrication de sièges rembourrés de mousse et habillés avec un tissu élastique, appelé jersey. Il habite la commune.

Ysabelle Lacamp (1954/- portrait de droite), comédienne et écrivaine française, habitante de la commune. Elle publie, entre autre, en 1986 Le Baiser du dragon chez Lattès, en 1988 La Fille du ciel, en 1990 L'Éléphant bleu chez Albin Michel, en 2008 Le jongleur de nuages chez Flammarion, en 2010 Passeport pour Cheju chez Elytis... et joue en 1976 dans L'Acrobate de Jean Daniel Pollet et Le Jardin des supplices de Christian Gion, en 1983 dans Le Marginal, de Jacques Deray, en 1991 dans La Tribu d' Yves Boisset...

Patrimoine

L’église Saint-Roman

Elle est de style roman, construite en granit avec son cimetière attenant, au début du XVIIIème siècle après l'incendie du bâtiment précédent en 1703 par les Camisards. Elle est plusieurs fois remaniée de 1960 à 1982.

Elle est de style roman, construite en granit avec son cimetière attenant, au début du XVIIIème siècle après l'incendie du bâtiment précédent en 1703 par les Camisards. Elle est plusieurs fois remaniée de 1960 à 1982.

Une reproduction fidèle du tableau du Titien, Les pèlerins d’Emmaüs (Musée du Louvre), orne l'intérieur. Elle est offerte au comte de Saint Roman par l’impératrice María Eugenia Ignacia Agustina de Palafox y Kirkpatrick dite Eugénie de Montijo (1826/1920, portrait de gauche), épouse de Louis Napoléon Bonaparte, empereur Napoléon III (1808/1873, portrait de droite) après un séjour au château.

L'église Saint-Roman dépend de nos jours de l'église catholique de Sumène.

La tour

Vestige de l'ancien château médiéval, elle est remise en état et profondément réaménagée en 1838 par le comte Jacques Raymond de Serre de Saint Roman (1812/1874). À l’occasion de ces travaux, les archères laissent la place à des ouvertures modernes et le sommet de la tour s'ourle de petites arcades en brique rose qui lui donnent cette touche arabisante sans doute responsable de l’appellation de tour sarrasine, dont la tradition locale l’orne parfois.

La partie qui correspond aux deux premiers étages est construite dans un bel appareil régulier à bossages rustiques sans liseré, datable de la seconde moitié du XIIème ou de la première moitié du XIIIème siècle.

La Chapelle Saint-Grégoire au hameau de Driolle

Fondation pieuse, antérieure à la Réforme, sans revenu et sans service, est fondée au début du XVIIIème siècle.

Le Temple protestant du hameau de Bouras

Il est construit au XIXème siècle. Ses plans, basés sur un rectangle, sont d'une grande sobriété comme c'est le cas de la plupart des édifices réformés cévenols de cette époque. Ce lieu de culte, après avoir été rattaché au Conseil Presbytéral de la paroisse de Colognac, dépend aujourd'hui de celui de la paroisse voisine de Cros. Sa desserte est assurée occasionnellement par le pasteur de l'église réformée de Saint-Hippolyte-du-Fort et du Haut Vidourle.

Les dolmens ou menhirs

Le plus connu et le plus accessible, en bordure de la route reliant le chef-lieu à la vallée du Savel, est le menhir du col de Pierre Levée, appelé encore Pierre Plantée ou Peyre Plantade, en occitan ; un autre menhir ou dolmen se trouve à proximité ; trois autres menhirs sont érigés au col du Cayrel entre Saint-Roman-de-Codières et Cros, dont la Pierre aux Fées auquel est attribué un rite de fertilité féminine ; à moins d'un kilomètre de là, on trouve aussi la Pierre des Druides, appelé encore Broussier ; et enfin, le menhir du col des Fosses, mégalithe abattu et mutilé, sur le tracé de l'ancienne draille de transhumance.

Faubourgs, quartiers, hameaux, lieux dits et écarts

Beaucoup d'anciens mas de la commune, sauvés de la ruine, sont transformés en gîtes ou en chambres d'hôtes.

Vallée du Recodier : Teulon (anciennement Vignevieille), la Coste, l’Euzière, le Soulié, la Salle, le Castanier, la Grandinelle, le Farguier, Cougnot, la Baraque (anciennement la Fournelade), les Ribes, la Valette, Valescure, Puechguima (anciennement Puechaguima), Fromental, le Restouble (anciennement le Valat).

Villages abandonnés : Issartviel, la Polvétérie, Salvestrière, Camplong (anciennement Puech Calm, en ruines), Corral, le Moulin.

Vallée du Vidourle : les Poussiergues (anciennement les Porcilgues), les Combes, Vidourle, la Bastide, Driolle (anciennement Drulhol), l’Ubac, Claparède, la Nible, Malanuech, Montplaisir, Ferrier, Bouras (anciennement Bourras), les Auméras, Conduzorgues (anciennement Canduzorgues), la Combe, Mas de Gentil.

Vallée du Savel : Peyredier (anciennement Peyridier), le Serre, Baralet, le Verdier, Montredon, le Devès, le Mazel, la Janette, la Bayte, la Fabrié, le Bousquet, le Cayrel, Bouvet, Camplo, la Figuière, Serviel, le Bruguier, la Peyredisse, le Castanet des Perdus, la Calmette.

Villages en ruines : le Laquet, Pradeyret.

Evolution de la population

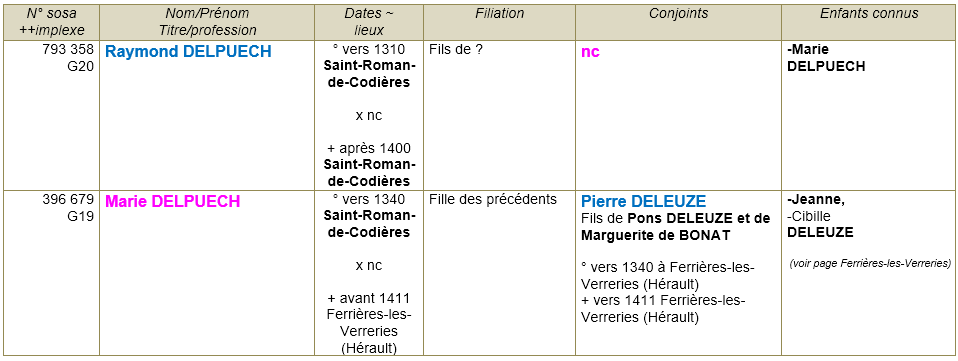

Nos ancêtres de Saint-Roman-de-Codières…

Carte de Cassini

Notes

(1) - Au milieu du XIIIème siècle, la Terre d'Hierle est une seigneurie constituée à partir du bourg épiscopal mérovingien d'Arisitum. Il est assez difficile d'en tracer les limites exactes mais elle comprend vraisemblablement les cantons actuels de Sumène, Alzon, Trêves et Le Vigan.

(2) - Indiennes : Tissu peint ou imprimé fabriqué en Europe entre le XVIIème et le XIXème siècle.

Sources

Sites et photo : Wikipedia, Mairie de Saint-Roman, Melvin d.

Date de dernière mise à jour : 26/01/2025