Ceilhes-et-Rocozels

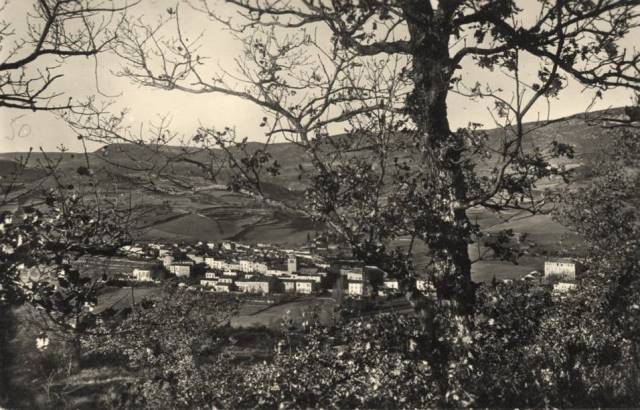

La commune rurale à habitat dispersé de Ceilhes-et-Rocozels est située près de la frontière entre l'Hérault et l'Aveyron, entre Lodève et Camarès. Elle est située hors unité urbaine et hors attraction des villes, en bordure du lac d'Avène et de la forêt domaniale des Monts d'Orb

La commune rurale à habitat dispersé de Ceilhes-et-Rocozels est située près de la frontière entre l'Hérault et l'Aveyron, entre Lodève et Camarès. Elle est située hors unité urbaine et hors attraction des villes, en bordure du lac d'Avène et de la forêt domaniale des Monts d'Orb

La commune fait à la fois partie de la haute Vallée de l'Orb et du Pays des monts et des sources.

Incluse dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, elle possède un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Les communes limitrophes sont : Montagnol (Aveyron), Tauriac-de-Camarès (Aveyron), Fondamente (Aveyron), Roqueredonde, Avène, Joncels.

Héraldique

Héraldique

Les armes de la commune se blasonnent ainsi :

- De sinople au pairle losangé d'argent et de gueules (image de droite).

En 1696, ces armoiries sont accordées à la commune par le roi Louis XIV (1638/1715).

- De sinople à un pairle losangé d’argent et de gueules, accosté de deux rocs d’échiquier d’or au chef d’azur aux trois roses d’or, timbré d’un fort à trois tours d’or (image de gauche).

En 1966, le sous-préfet de Lodève approuve ces nouvelles armoiries.

Hydrographie

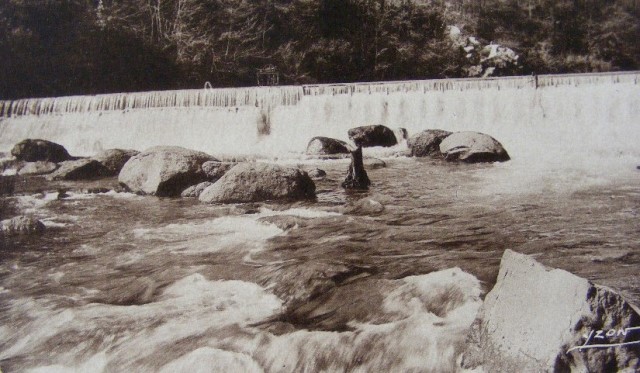

La commune est drainée par le fleuve côtier, l'Orb, qui traverse les départements de l'Aveyron et de l'Hérault et se jette dans la mer Méditerranée. Il sépare les massifs de l’Escandorgue à l’Est et de l'Espinouse à l'Ouest avant de traverser les monts de Faugères, au débouché desquels il entre dans la plaine biterroise où il se jette dans la Méditerranée à Valras-Plage.

Les rivières la Tès, la Vérenne, les ruisseaux de Lamalou, de Sebestrières et par divers autres petits cours d'eau.

Toponymie

Le nom Ceilhes dérive du latin sigilo synonyme de secalem = seigle.

La première mention date de 1031 sous le nom de Castrum Rochosellum puis il est connu sous les variantes : Raimundi Guilelmi de Silias en 1101 ; ecclesiam S. Johannis de Silias en 1135 ; Celianum en 1222 et en 1271, Celliis et Siliis en 1323 ; prior de Siliis en1351 ; prieur de Ceilhes en 1571.

Le nom Rocozels dérive de l'occitan rocós = rocheux, avec un suffixe diminutif.

Le nom est connu sous les variantes : castro de Rochosello en 1031 ; Willermi de Rocosello en 1170 ; capelli castri de Rocosello en 1180 ; rector de Rocoseli en 1323, prieur de Rocarel en 1571.

Histoire

Histoire

Dès la période gallo-romaine, le site est exploité pour ses mines ; en subsistent les vestiges du village de Lascours (dès le IIème siècle avant J.-C.) Cette activité se poursuit par période jusqu’en 1959.

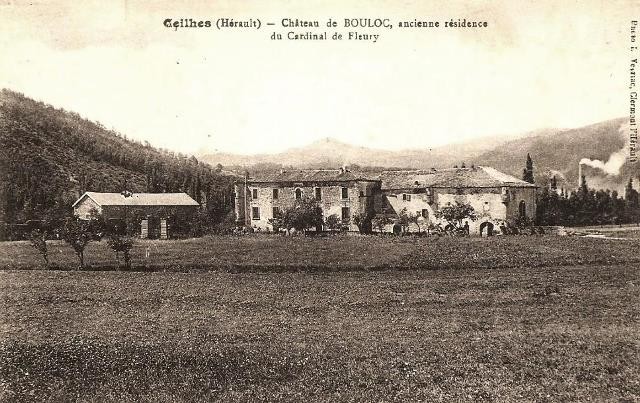

Au Moyen Age, le village se développe et le château de Bouloc est construit dans la plaine ; il est le refuge des seigneurs de Rocozels, qui connaissent une grande destinée avec la création en 1736 du duché-pairie de Fleury.

A cette époque, Ceilhes est une petite ville très active, renommée pour ses importantes foires aux bestiaux qui perdurent jusqu’au XXème siècle.

En l'an II de la Révolution Française, les citoyens de la commune se réunissent au sein de la société révolutionnaire, baptisée Société Populaire Républicaine.

La paroisse de Ceilhes et celle de Rocozels, qui toutes deux dépendent du diocèse de Béziers, et non de Lodève, sont réunies en une seule commune. Les hameaux de Lacaze et Vides sont intégrés à la commune de Joncels.

En 1797, le 9 vendémiaire de l’an VI, le Conseil des Cinq Cents prend une ordonnance rattachant à Ceilhes et Rocozels les hameaux de La Blaquière, et de Salvanhac qui font partie de la commune de Joncels.

Aujourd’hui, tout comme le château de Bouloc, les mines et les usines ont été noyées par le barrage d'Avène.

Ceilhes et Rocozels et les Templiers

Les Templiers possédent dans le Bas-Languedoc plusieurs domaines rattachés à Sainte-Eulalie.

Les Templiers possédent dans le Bas-Languedoc plusieurs domaines rattachés à Sainte-Eulalie.

En 1147, Pierre de Lodève et Anne, son épouse, donnent au Temple de Salomon, à Pierre de Montlaur et Hugues de Pézenas, frères et ministres de l'Ordre, le Campmas de Rocozels, situé dans la paroisse Notre-Dame de Ceilhes.

En 1181, l'évêque de Béziers donne la chapelle castrale de Rocozels à ces mêmes Templiers.

En 1240, a lieu une transaction entre Bernard V de Cuxac, évêque de Béziers de 1215 à 1242, et Pierre de Campfayet, commandeur de Sainte-Eulalie de 1241 à 1255, au sujet de la paroisse de Rocozels ; le commandeur a le droit de présentation et l'évêque celui d'institution pour le vicaire perpétuel qui, pour son entretien, perçoit les dîmes de la paroisse (source : BnF Gallica page 582).

Les seigneurs et gens de noblesse

Guillaume IV de Rocozels (1198/1205) est évêque de Béziers.

Raymond III d'Astolphe de Rocozels (1263/1280) est évêque de Lodève.

François de Rosset (+1627) épouse en 1598 Catherine de Rocozels (+vers 1650), il est un des descendants des seigneurs de la Vernède, de Brignac et de Gorgas, eux-mêmes descendants du seigneur et baron de Montpaon, originaire du Rouergue (vers 1400).

Puis de père en fils, suivent : Jean de Rosset (+ vers 1671) seigneur de Ceilhes, de Rocozels, de Bouloc et de la Vernède, il est l'époux d'Anne de Pascal (+vers 1660).

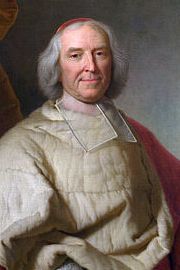

Bernardin de Rosset (+1714 au château de Bouloc), époux le 4 février 1680 à Lodève de Marie de Fleury (1661/1692), sœur du cardinal de Fleury (1653/1743, portrait de droite), ministre du roi Louis XV (1653/1743). Bernardin prend le nom de Fleury. Il transforme la seigneurie de Rocozels en marquisat et celle de Ceilhes en baronnie.

Jean Hercule de Rosset (1683/1748) nait au château de Bouloc, il est baptisé par son oncle et parrain, le cardinal de Fleury, et fait une carrière militaire. Il est l'époux de Marie de Rey (+1778). Il est baron de Pérignan en 1714, puis marquis de Rocozels en 1724. Gouverneur de Sommières et d'Aigues-Mortes, il est le premier duc de Fleury et pair de France (en 1736).

Pons de Rosset (1690/1763) frère du précédent, est chevalier, puis marquis de Rocozels et baron d'Avène, gouverneur du fort de Brescou à Agde, de Lunel, Castres, Sommières, Montlouis, maréchal de camp en 1731, lieutenant-général des armées du roi en 1734 et commandant en Roussillon. En 1745, l'un de ses chevaux atteint par la gale est à l'origine de la découverte des vertus thérapeutiques des eaux de la source Sainte-Odile d'Avène.

André Hercule de Rosset (1715/1788), fils de Jean Hercule de Rosset et de Marie de Rey, est marquis de Rocozels, duc de Fleury, baron de Ceilhes, premier gentilhomme de la Chambre du roi Louis XV (1638/1715), pair de France, maréchal de camp, lieutenant général des armées royales, gouverneur général de  Lorraine, gouverneur et viguier d'Aigues-Mortes, assesseur civil et criminel du baillage royal de Nancy. Il épouse en 1736 la duchesse Anne Madeleine Françoise de Monceaux d'Auxy (1721/1802) dame du Palais de la reine, Marie Antoinette d'Autriche (1755/1793).

Lorraine, gouverneur et viguier d'Aigues-Mortes, assesseur civil et criminel du baillage royal de Nancy. Il épouse en 1736 la duchesse Anne Madeleine Françoise de Monceaux d'Auxy (1721/1802) dame du Palais de la reine, Marie Antoinette d'Autriche (1755/1793).

En 1780, André Hercule Alexandre de Rosset (1750/1782) marquis et duc de Fleury, est major général de l’armée de l’Inde. Il épouse en 1768 Claudine Anne Reine de Montmorency-Laval (1750/1784), dame d'honneur de Marie Adélaïde de France dite Madame quatrième ou Madame Adélaïde (1732/1799, portrait de gauche). Il meurt en service à bord du vaisseau le comte de Maurepas.

André Hercule Marie Louis de Rosset de Rocozels de Fleury (1770/1815), derni er duc et pair de Fleury, lieutenant des armées du roi, chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit et de l'Ordre de Saint-Michel, premier gentilhomme de la Chambre du roi, chevalier des Hôpitaux de sa Majesté, lieutenant général des armées, gouverneur de Lorraine et du Barrois, gouverneur particulier de la ville et de la citadelle de Nancy, gouverneur d'Aigues-Mortes, sénéchal de Carcassonne, Béziers et Limoux, seigneur de Ceilhes et Rocozels, de Lespignan. Il épouse en premières noces en 1784 Anne Françoise Aimée de Franquetot de Coigny (1769/1820, portrait de droite), duchesse de Fleury, femme de lettres éduquée par Victoire Armande Josèphe de Rohan-Soubise dite Madame de Guéménée (1743/1807) gouvernante des enfants du roi Louis XVI. Elle est la maitresse du duc de Lauzun et amie très proche de la reine Marie Antoinette. Ils vivent à la Cour de Versailles. Sous la terreur il est emprisonné puis contraint à l'exil. Le château de Bouloc et ses autres propriétés sont vendues comme Bien National à un fabricant de draps de Lodève. Son épouse,emrpisonnée, est sauvée de justesse de l'échafaud par la chute de Robespierre. Le divorce est prononcé en 1793. En 1806 Napoléon l'autorise à rentré en France. En 1798, il épouse en secondes noces Jeanne Victoire Adélaïde Herbert du Jardin (1763/1846). Il meurt à Paris sans descendance.

er duc et pair de Fleury, lieutenant des armées du roi, chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit et de l'Ordre de Saint-Michel, premier gentilhomme de la Chambre du roi, chevalier des Hôpitaux de sa Majesté, lieutenant général des armées, gouverneur de Lorraine et du Barrois, gouverneur particulier de la ville et de la citadelle de Nancy, gouverneur d'Aigues-Mortes, sénéchal de Carcassonne, Béziers et Limoux, seigneur de Ceilhes et Rocozels, de Lespignan. Il épouse en premières noces en 1784 Anne Françoise Aimée de Franquetot de Coigny (1769/1820, portrait de droite), duchesse de Fleury, femme de lettres éduquée par Victoire Armande Josèphe de Rohan-Soubise dite Madame de Guéménée (1743/1807) gouvernante des enfants du roi Louis XVI. Elle est la maitresse du duc de Lauzun et amie très proche de la reine Marie Antoinette. Ils vivent à la Cour de Versailles. Sous la terreur il est emprisonné puis contraint à l'exil. Le château de Bouloc et ses autres propriétés sont vendues comme Bien National à un fabricant de draps de Lodève. Son épouse,emrpisonnée, est sauvée de justesse de l'échafaud par la chute de Robespierre. Le divorce est prononcé en 1793. En 1806 Napoléon l'autorise à rentré en France. En 1798, il épouse en secondes noces Jeanne Victoire Adélaïde Herbert du Jardin (1763/1846). Il meurt à Paris sans descendance.

Chronique communale

Le château de Bouloc-lez-Ceilhes

Le Fort de Bonlieu ou Fortiam Bonoloco est édifié au Moyen Age, vers la fin du Xème siècle ou au début du XIème siècle. Son existence est attestée en 1025. Il appartient aux Familles seigneuriales d'Alban et de Promillac.

Il est profondément transformé aux XVIIème et XVIIIème siècles par la Famille Rosset de Rocozels devenue Rosset de Rocozels de Fleury.

Au cours de la Révolution Française, le dernier seigneur de Bouloc, André Hercule Marie Louis de Rosset de Rocozels (1770/1815) rejoint l'armée des émigrés. Le château de Bouloc est vendu comme Bien National. Outre le château, des terres et des châtaigneraies, le domaine c omprend également le moulin de Tali au Malpas (détruit en 1861), le hameau de la Rode-Haute (rasé en 1962 lors des travaux du barrage d'Avène), le mas de Meaux, et une bergerie.

omprend également le moulin de Tali au Malpas (détruit en 1861), le hameau de la Rode-Haute (rasé en 1962 lors des travaux du barrage d'Avène), le mas de Meaux, et une bergerie.

En 1964, le château de Bouloc est rasé par la Compagnie Nationale du Bas-Rhône lors de la mise en eau du barrage d'Avène destiné à contenir les crues de l'Orb. Les piliers du portail d'honneur, érigés au XVIIIème siècle et surmontés de pots à feu, sont démontés et transférés à Montpellier, où ils ornent l'entrée du zoo de Lunaret. Une grande partie des pierres du château est réemployée pour la construction en 1965 du monastère orthodoxe Saint-Nicolas du hameau de la Dalmerie situé sur la commune voisine de Joncels.

Situé 8 Kms en aval, le barrage d'Avène à son niveau maximum de remplissage inondait seulement les parties inférieures du château. Une simple digue de 4m de haut aurait permis de le sauvegarder. Mille ans d'histoire disparaissent pour laisser la place à un plan d'eau Le Taoutas. L'emplacement de l'édifice se situe désormais sous les eaux, à quelques centaines de mètres au Sud-Ouest du village, en bordure du chemin vieux dénommé Peyral , où subsiste encore l'ancienne bergerie du château, dite la Ferme du Bâtiment.

Patrimoine

Le Taoutàs

Plan d'eau artificiel, creusé en 1973. La digue qui l'entoure, érigée au milieu de la plaine, permet la promenade. Elle se situe au-dessus du château de Bouloc, noyé sous les eaux.

La Ferme du Bâtiment

Elle est située au Saut des Cappelos et mentionnée dans les reconnaissances féodales de 1489 et 1567, elle est vendue comme Bien National en l'an II de la République Française (1794). La structure architecturale de cette bergerie est typique des constructions des vallées caussenardes. Construite à la fin du Moyen Âge, cette bergerie est destinée à protéger des pillards les bêtes et les récoltes des seigneurs de Bouloc. Une voûte en plein-cintre, en forme d'un long tunnel, isole du troupeau l'étage d'habitation auquel on accède par un escalier extérieur menant à un vaste perron couvert du XVIIIème siècle. La toiture à longs pans repose sur des voûtes en berceau. Cette ancienne bergerie du château de Bouloc possède une cave à fromage pour le roquefort qui est répertoriée au Patrimoine de France en 1986.

Les remparts

Ils ont été construits au Moyen Age après la première phase de la Guerre de Cent Ans (de 1337 à 1453). La région est mêlée à des troubles interminables, les cités sont mises en état de défense. Les fortifications englobent l’église Saint Jean Baptiste qui voit alors ses parties Est et Sud fortifiées.

Ils subissent des réparations en 1621 après la prise de Ceilhes en 1586 par les troupes du comte Guillaume II de Joyeuse (1520/1592). En raison de son importance pour le service du roi Louis XIII (1601/1643), le renforcement du lieu se fait en 1621, 1622 et 1629. Il subsiste quelques vestiges visibles.

La porte d’entrée de l’enceinte fortifiée

Cette porte en arc brisé, d’architecture gothique, est une des principales. En 1622, les protestants viennent déposer trois pétards au portail et l'enfoncent. Ils sont chassés par la garnison qui séjourne dans le village.

Le passage de la Cagarotte

Il permet l'accès à la rue de la Cagarotte. L’architecture de la maison surplombant l’accès Nord est typiquement du XVIIème siècle. L’accès Est est marqué par une colonne qui témoigne de la présence d'une grande Famille de Ceilhes dans la maison qui s'y accole ; l'architecture y est très riche et imprégnée de cette bourgeoisie commerçante du XVIIème siècle.

L'église Saint Jacques de Rocozels

C'est l'ancienne chapelle du château médiéval, aujourd'hui disparu, de la Famille féodale des Rocozels qui donne aux XIIème et XIIIème siècles deux évêques, Guillaume IV de Rocozels, évêque de Béziers 1198 à 1205, et Raymond III d'Astolphe de Rocozels (1220/1280), évêque de Lodève de 1263 à 1280.

La chapelle est donnée en 1181 aux Templiers par Bernard IV de Gaucelin, évêque de Béziers de 1167 à 1184, et l'Ordre du Temple l'érige en paroisse.

Cette église romane, dont le porche date du XIIème siècle, le clocher, le voûtement du chœur et la nef du XIIIème siècle, est transformée au début du XVIIIème siècle, comme l'atteste la date de 1709 gravée au-dessus de la porte d'entrée où figure également le blason aux armes de la Famille Rocozels. Les deux chapiteaux ornés sur chaque face d'une palmette et sur chaque angle d'un fleuron, proviennent de la chapelle wisigothe, aujourd'hui disparue, de Notre-Dame-des-Ubertes, située sur la même commune et qui a également appartenu aux Templiers.

L'église est classée aux Monuments historiques en 1986.

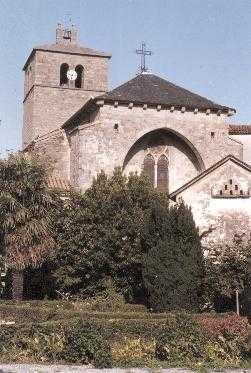

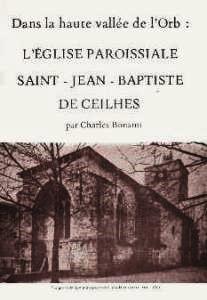

L'église Saint Jean Baptiste de Ceilhes, remarquable mélange d’architecture romane et gothique, est classée comme église fortifiée, c’est l’une des plus imposante de la région. La plus ancienne mention connue de l'église remonte à 1135 dans une bulle du Pape Innocent II énumérant les possessions de l'abbaye bénédictine Saint-Pierre de Joncels.

La construction des différentes parties constituantes (ouvrage fortifié, maison) sont réalisées à plusieurs époques différentes : la première moitié du XIIème siècle pour le narthex qui est l'entrée de l'église (pièce intermédiaire avant d'accéder à la nef), au premier quart du XIVème siècle pour le chœur, les chapelles latérales et le portail Nord, au dernier quart du XIVème siècle pour la fortification du chœur. Les vitraux axiaux coté Est datent de cette époque.

Le gros-œuvre est réalisé en grès, en pierre de taille, avec un enduit partiel. Les toits sont en tuiles creuses et ardoise. L'église se présente sur un plan allongé, sous la forme d'un vaisseau. L’édifice massif et austère est dépourvu d’éléments de décors. La façade Sud est cantonnée d’épais contreforts (encoules) sans ouvertures. Le clocher du XIIème est surélevé au XIVème siècle, il est percé de baies géminées à arcs en plein cintre. Il comporte aujourd’hui quatre cloches dont deux datent de 2000.

Des peintures murales antérieures à la Révolution Française y sont découvertes vers 1950.

La chapelle Notre-Dame de Pitié se situe à l'Est en direction de Joncels au bord de l'Orb.

Le cimetière ancien

Situé sous l’actuelle place de l’église. La porte des morts de l’église y mène jusqu’au XIXème siècle.

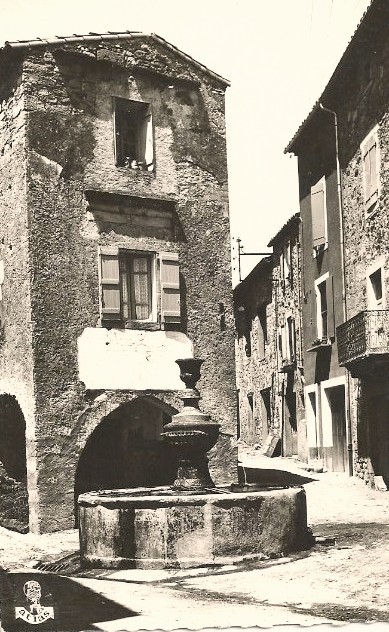

La place du Griffoul (fontaine ou source jaillissante en occitan)

Principal point d’eau au centre du village jusqu’à l’arrivée de l’eau courante en 1925. Elle date du XVIIIème siècle. Son bassin est une ancienne cuve baptismale.

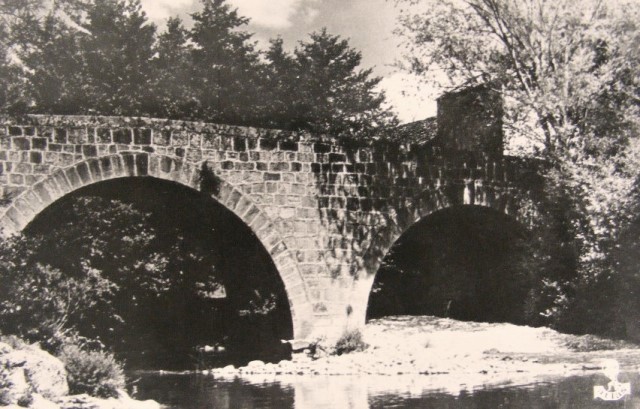

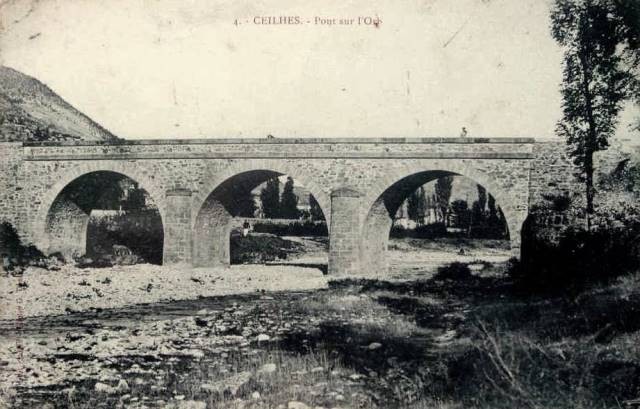

Le pont roman

Situé en amont du village, de style roman, construit au XIVème siècle, franchit le cours de l'Orb. Constitué de trois arches séparées par des avant-becs triangulaires, il permet d'aller à Joncels depuis Ceilhes par la route départementale. À proximité se trouve un ancien moulin avec une belle fenêtre à meneau.

L’ancienne halle aux grains

Située à proximité de la fontaine du Griffoul, elle date du XVème siècle. Elle est répertoriée au Patrimoine de France en 1986.

Elle est reconvertie en auberge au début du XXème siècle.

L’auberge relais de Ceilhes

Niché au cœur des forêts domaniales des Monts d’Orb, est un ancien relais de diligences géré par la même Famille depuis 1850.

Personnages liés à la commune

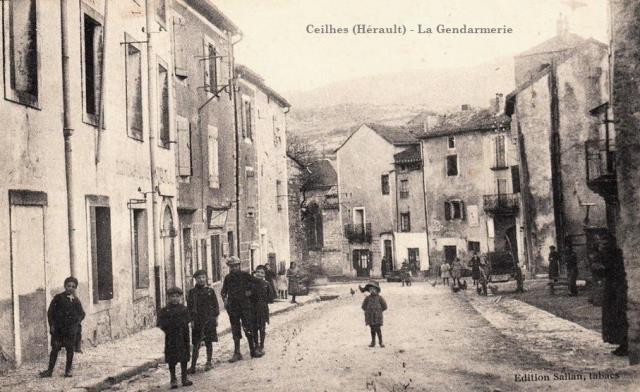

Abbé Antoine Tarroux (1793/1877, portrait de gauche), est un prêtre catholique français, qui fonde en 1853, à Olargues, la Congrégation des Sœurs minimes de la Doctrine chrétienne. Leur mission est l'enseignement et le soin des malades sous le patronage de Saint-François-Xavier et de Saint-Antoine l'Ermite. Fâché avec la municipalité anti-cléricale d'Olargues, il installe en 1856 sa congrégation à Ceilhes, dans un bâtiment laissé vacant par le départ de la gendarmerie à Lunas. En 1870 la congrégation

Abbé Antoine Tarroux (1793/1877, portrait de gauche), est un prêtre catholique français, qui fonde en 1853, à Olargues, la Congrégation des Sœurs minimes de la Doctrine chrétienne. Leur mission est l'enseignement et le soin des malades sous le patronage de Saint-François-Xavier et de Saint-Antoine l'Ermite. Fâché avec la municipalité anti-cléricale d'Olargues, il installe en 1856 sa congrégation à Ceilhes, dans un bâtiment laissé vacant par le départ de la gendarmerie à Lunas. En 1870 la congrégation compte 45 sœurs établies dans différents lieux du département de l'Hérault, elle est supprimée le 14 août 1903 par la loi du 1er juillet 1901.

compte 45 sœurs établies dans différents lieux du département de l'Hérault, elle est supprimée le 14 août 1903 par la loi du 1er juillet 1901.

Charles Bonami (1908/1987), historien français né à Ceilhes-et-Rocozels, il entame une carrière aux PTT, puis devient après la Seconde Guerre Mondiale membre du Conseil Central de la RTF. Il prend sa retraite en 1968 et se consacre avec minutie et passion à l'étude de l'histoire de son village natal. On lui doit plusieurs articles traitant des anciennes Familles seigneuriales.

Chevalier du Mérite postal, il est aussi Officier de la Légion d'Honneur.

Faubourgs, quartiers, hameaux, lieux dits et écarts

Rocozels, Notre-Dame de Pitié, la Blaquière, Salvagnac, Les Gandials, La Baraque, La Gardiole, La Vialette, Mas de Meaux, Mas de Gauffre…

Evolution de la population

Mes ancêtres de Ceilhes-et-Rocozels…

Naissances/baptêmes :

CREBASSA Jean (sosa 3208G12) vers 1616.

CREBASSA Jacques (sosa 1604G11) le 19 novembre 1662.

CREBASSA Jean (802G10) le 14 juin 1691.

CREBASSA Marie (sosa 401G9) le 11 décembre 1735.

GALABRUN(E) Françoise (sosa 3209G12) le 26 novembre 1630.

ROUVIERE Jean (sosa 6404G13) vers 1630 au hameau de La Gardiole.

ROUVIERE Mathieu (sosa 3202G12) vers 1660 au hameau du Mas Neuf.

BIOU Marie Anne (sosa 803G10) le 26 janvier 1697, elle est baptisée le 29 janvier 1697.

CHIBAUDEL Marie (sosa 1607G11) le 14 mai 1675, elle est baptisée le 21 mai 1675.

RICARD Grégoire (sosa 3210G12) le 26 octobre 1640, il est baptisé le lendemain.

Unions/Contrats de mariage :

BROUSSOU Fulcrand (sosa 794G10) avec FADAT Marie Antoinette (sosa 795G10) le 24 mars 1721.

CREBASSA Jean (sosa 3208G12) premier mariage avec SADDE Anne (hs) à une date inconnue, second mariage avec avec BOUBALLE Jeanne (hs) le 6 mai 1680, troisième mariage avec GALABRUN(E) Françoise (sosa 3209G12) à une date inconnue.

CREBASSA Jean (sosa 802G10) avec BIOU Marie Anne (sosa 803G10) le 3 octobre 1718.

CREBASSA Jacques (sosa 1604G11) contrat de mariage le 22 janvier 1690 et mariage le 6 février 1690 avec RICARD Jeanne (sosa 1605G11).

GELY Guillaume (sosa 3170G12) contrat de mariage avec Marie NOUGARET (sosa 3171G12) le 5 décembre 1669.

GUIRAUDON Jacques (sosa 1600G11) contrat de mariage et mariage le 17 janvier 1702 avec ROUVIERE Marie (sosa 1601G11).

GUIRAUDON Jean (sosa 800G10) contrat de mariage pardevant Maître Jacques Mourèze, avec ANINAT Catherine (sosa 801G10) le 30 avril 1727.

GUIRAUDON Barthélémy (sosa 400G9) accord de mariage le 20 septembre 1759, contrat de mariage le 2 octobre 1759 et mariage le 23 octobre 1759 à l’église de Rocozels avec CREBASSA Marie (sosa 401G9).

LAURES Guillaume (sosa 792G10) avec VERDEIL Marie (sosa 793G10) le 7 mai 1725.

ROUVIERE Mathieu (sosa 3202G12) contrat de mariage et mariage le 18 novembre 1683 avec CROS Antoinette (sosa 3203G12).

BIOU Maurice (sosa 1606G11) contrat de mariage le 25 février 1696 et mariage le 30 avril 1696 avec CHIBAUDEL Marie (sosa 1607G11).

RICARD Grégoire (sosa 3210G12) contrat de mariage le 16 novembre 1670 et mariage le 7 janvier 1671 avec VIALLES Marguerite (sosa 3211G12) .

Décès/inhumations :

CREBASSA Jean (sosa 3208G12) le 13 août 1696. Il était veuf de Françoise GALABRUN(E) (sosa 3209G12).

CREBASSA Jean (sosa 802G10), veuf de BIOU Marie Anne (sosa 803G10), le 10 février 1761, inhumé le lendemain. Il était brassier de terre à Rocozels.

CREBASSA Jacques (sosa 1604G11), époux de RICARD Jeanne (sosa 1605G11), le 18 janvier 1745, inhumé le même jour.

BARASCUDE Jeanne (sosa 6421G13), veuve de RICARD Jean (sosa 6420G13), le 12 janvier 1684, inhumée le lendemain.

BIOU Marie Anne (sosa 803G10), épouse CREBASSA Jean (sosa 802G10), le 30 avril 1759, inhumée le lendemain.

BIOU Maurice (sosa 1606G11), veuf de CHIBAUDEL Marie (sosa 1607G11) le 15 août 1735, inhumé le lendemain.

CHIBAUDEL Marie (sosa 1607G11), épouse de BIOU Maurice (sosa 1606G11) le 30 janvier 1725, inhumée le lendemain.

CHIBAUDEL Pierre (sosa 3214G12), veuf de RICARD Isabeau (sosa 3215G12) le 29 novembre 1697, inhumé le lendemain. Il était laboureur à Rocozels.

GALABRUNE Françoise (sosa 3209G12), épouse de CREBASSA Jean (sosa 3208G12), le 4 février 1693, inhumée le lendemain.

RICARD Grégoire (sosa 3210G12), époux de VIALLES Marguerite (sosa 3211G12) le 11 octobre 1711, inhumé le lendemain.

RICARD Isabeau (sosa 3215G12), épouse de CHIBAUDEL Pierre (sosa 3214G12), le 21 janvier 1693, inhumée le lendemain.

RICARD Jean (sosa 6420G13), époux de BARASCUDE Jeanne (sosa 6421G13), le 4 janvier 1676, inhumé le lendemain.

Testaments :

GUIRAUDON Jacques (sosa 1600G11), époux de ROUVIERE Marie (sosa 1601G11), testament le 18 janvier 1705.

BIOU Maurice (sosa 1606G11), veuf de CHIBAUDEL Marie (sosa 1607G11), testament le 10 février 1725.

CHIBAUDEL Marie (sosa 1607G11), épouse de BIOU Maurice (sosa 1606G11), testament le 27 janvier 1725.

CREBASSA Jean (sosa 802G10), époux de BIOU Marie Anne (sosa 803G10), testament le 21 janvier 1761.

Domiciles :

CREBASSA Jean (sosa 802G10) à Rocozels, en 1759 au moment du décès de son épouse et en 1761 il est privé de la vue et vit avec son fils ainé.

Autres actes notariés divers (quittances, bail...) :

BIOU Maurice (sosa 1606G11) bail le 5 mai 1724 au profit de son fils Pierre (sosa 3214G12).

CHIBAUDEL Pierre (sosa 3214G12) quittances les 25 janvier 1671 et 29 août 1671.

Note : Tous les actes notariés sont établis pardevant Maître Jacques Mourèze, notaire royal et apostolique (qui succède à son père).

Carte de Cassini

Sources

Sites et photo : Wikipedia ; Mairie de Ceilhes ; Dans la haute vallée de l'Orb, neuf siècles d'histoire (1025-1964) Charles Bonami ; L'ancien château de Bouloc-lez-Ceilhes en Languedoc, la juridiction, les seigneurs, le château : Subervie, 1974.

Date de dernière mise à jour : 28/03/2025